民国时期就已经有电了,为什么后来又点了40年煤油灯?

前几年,网上流传了一张由美国卫星拍摄的全世界夜晚灯光亮度的比较图。通过这张图,我们可以看到,如果一个地方在夜晚依旧灯火辉煌、灯光璀璨,那么在一定程度上,我们就能推测出这个地方的经济发展水平和科技能力。夜晚的太阳已经隐去,傍晚的晚霞也悄然离开,只剩下几缕清冷的月光和偶尔飞舞的萤火虫。这个时候,灯光成了我们生活中不可或缺的部分。

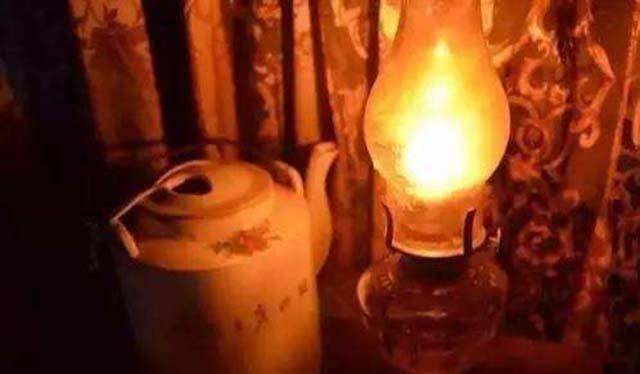

如今,打开电灯照明已成为家常便饭,几乎不用担心电费负担。但在民国时期,能点亮一盏电灯却是成千上万中国人的梦想。并不是因为民国时期没有电,实际上电在当时已经被引入中国,但为何许多人依然使用煤油灯呢?这个现象背后,充满了历史的心酸和无奈。

1831年,法拉第发明了电磁感应,电的应用从此进入人们的生活,开始了电器时代。然而,当时的中国相对封闭,最早的通电时间推迟到了清光绪五年(1878年)。当时,上海的英国殖民者为了迎接美国总统格兰托,使用了一台小型引擎发电机。那应当是中国首次应用电力。几年后,在光绪八年(1882年),英商在上海投资建立了中国内地第一座电灯厂——乍浦电灯厂。经过这么多年,中国终于开始拥有了电力供应能力。但在早期,电的供应完全由外国殖民者掌控,电价也由他们随意决定。作为电力的消费者,中国当时并没有管理电力的专业人员,只能听任他国的安排。

此外,电费高昂,普通百姓根本承受不起。即便在一些较为繁华的东南沿海城市,停电也是家常便饭,很多偏远乡村则依旧没有通电。虽然最初人们对电力充满好奇,但随着时间的推移,电力的不足、收费的过高,迫使人们重新依赖传统的煤油灯。电力的不稳定就像是重压在民众头上的三座大山,压得他们喘不过气来。而且,如果夜间使用电灯太晚,家庭会被检查,发现后还可能受到警告或处罚。

富裕的家庭因为电费太高不敢多用,而贫困的家庭则更是无法负担。在这样的权衡之下,本应逐步淘汰的煤油灯又重新回到了人们的生活中,而电灯反而逐渐退出了历史舞台。自近代以来,中国经历了无数的掠夺与战乱,动荡的局势让国家无法安稳发展。尽管最终在我党的领导下逐渐夺回了国家主权,但回望历史,满目疮痍。生活中的每一天都充满了节省和艰辛,普通人家的生活远没有电灯这样的奢侈品能够负担得起。当时,勤俭节约成为国家和社会大力提倡的美德。

这种节约精神并非空穴来风,它的背后有着切实的经济压力。这一切都源于当时的艰难环境,人民只能在困境中勉强求生,才能支撑起整个家庭。

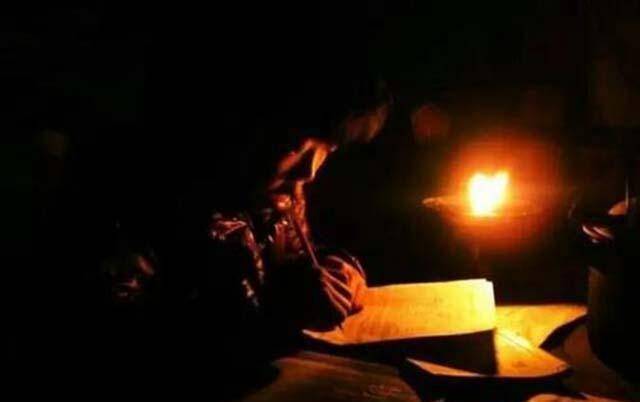

进入20世纪60年代和70年代,煤油灯成为那段风雨飘摇岁月的见证者。人们为生计烦恼,渴望过上平静的生活,而这些在煤油灯的照耀下逐渐实现。煤油灯并不是家庭中必须购买的东西,很多家里能用的煤油灯,都是由家庭中的能工巧匠制作的。他们会用废弃的墨水瓶、药瓶等瓶子作为灯罩,并加入细沙让灯更稳定。灯芯一般是用牙膏管或者薄铁皮做成,再用布条做成灯芯。这些看似简单的材料,在巧手之下,成为了家庭生活的一部分。

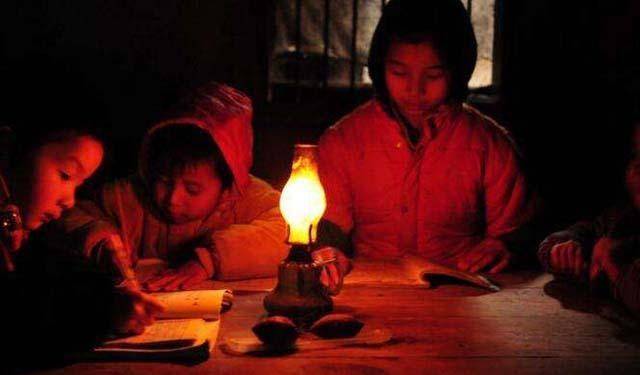

在夏天,黑夜比较短,人们会尽量节省煤油,早早结束一天的工作。但到了冬季,漫长的黑夜让人们不得不点上煤油灯,尽管灯光微弱,家庭成员还是围坐在灯光下做事。灯芯很细,火光也只有豆子般大,当灯芯烧长了结成炭块时,大人们会赶紧把炭块挑开,节省每一滴煤油。灯罩因为长时间使用而变得油腻发黑,人们定期清理灯罩,尽力保持灯光的亮度。有时,灯罩脏得很严重,清理起来常常要耗费十几分钟。

每当夜幕降临,人们总是小心翼翼地拿着煤油灯,生怕风把它吹灭。一旦熄灭,就得重新点燃,而家里的人只能在黑暗中等待。小孩子常常好奇地问:“为什么不再点一盏灯呢?”大人们只能苦笑着说:“小孩子不懂,要从细节中节省,过日子才长久。”在那个时代,节省成了人们生活的常态,而煤油灯也成为了人们简单生活的象征。

在贫困的日子里,人们学会了如何在困境中找到乐趣。尽管生活艰难,那小小的煤油灯却成了家庭团聚和欢乐的象征。大人和孩子们围坐在煤油灯旁,分享着白天的趣事,笑声充满了每一个夜晚。孩子们在灯光下做影子游戏,尽情享受简单的快乐。那时的童年或许没有如今琳琅满目的玩具,但欢乐和笑声从未缺席。

尽管煤油灯承载着过往艰难岁月的记忆,但它也见证了那个时代的坚韧和希望。现在,随着国家的富强,电灯成为了每个家庭触手可及的常见物品。然而,我们依旧要记得那些岁月,铭记在煤油灯下度过的日子,怀念那段艰苦的历史,感谢今天的幸福生活。

作者:纵览网