从禁酒到复苏:大萧条如何终结美国禁酒令?

美国1920年开始施行“禁酒令”,从未能禁住人们喝酒的欲望。相反却造成了私酒泛滥、黑帮盛行等一票问题。

尽管解除禁令的呼声从未间断,但“禁酒令”的正式解除一直要到“大萧条”时期的1933年才能实现。如加勒特·佩克所说:“由于一次紧急状况(一战)美国施行了禁酒令。又因为另一次紧急状况(大萧条)美国废除了它”。

而他在著作《禁止宿醉:从恶魔朗姆酒到膜拜赤霞珠》(恶魔朗姆酒通常代指醉人的烈酒,膜拜赤霞珠指以赤霞珠为主的膜拜酒及其珍贵)也表达过:“大萧条对禁酒令有着巨大的影响”。

那么,“大萧条”对“禁酒令”的废除究竟产生了怎样的影响?

之前我们曾说过,“禁酒令”并没有禁住人们喝酒的欲望。尽管起初酒类消费量和与饮酒有关的疾病整体上有所下降,但也仅仅是暂时性的。

随着人们学会钻“禁酒令”漏洞及“私酒泛滥”,酒类消费量开始反弹。各种酒类走私、地下酒馆层出不穷。想喝酒的人丝毫没有因为一纸禁令而少喝...

在执行“禁酒令”方面,美国政府可谓不遗余力。禁酒时期美国共有50万人因酒被捕、30多万人被判刑。法院还因数量过多、审判不及而造成案件积压...与此同时,政客们的“禁酒时期”却是另一番景象...

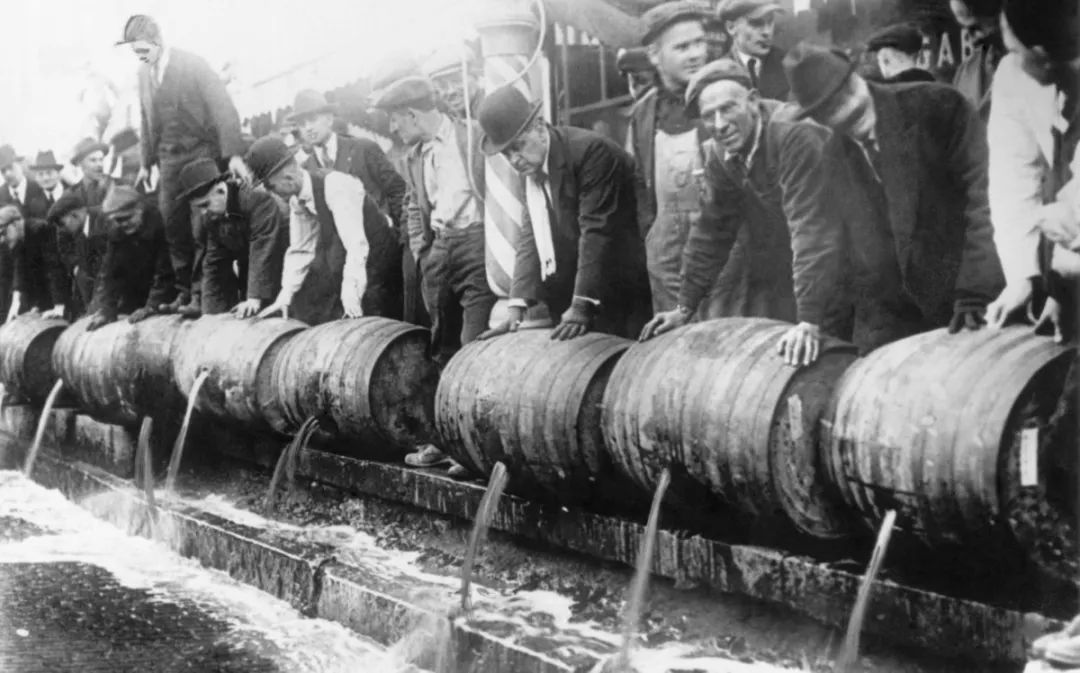

查处私酒作坊,当然仅限于“民间”

对政客、高官而言,尽管“禁酒令”对他们喝酒制造了些麻烦,但也不是什么大问题。例如时任总统的沃伦·哈丁,经常领着他的“扑克牌内阁”在白宫喝酒,他们的酒由专门的私酒贩供应。

当时的商务部长赫伯特·胡佛(后来的总统),喜欢跑到比利时使馆去“出差”顺道喝几杯。因为根据外交方面的规定,美国的法律并不适用于他国使馆内。至于身为立法部分的“美国国会”,一名走私犯回忆“自己供应了国会2/3的酒”。

加勒特·佩克就曾“吐槽”过他们的虚伪,说“每个人都觉得禁酒令时给别人设的”。可以想象的到,这种“只许州官放火,不许百姓点灯”对普通人来讲意味着什么...

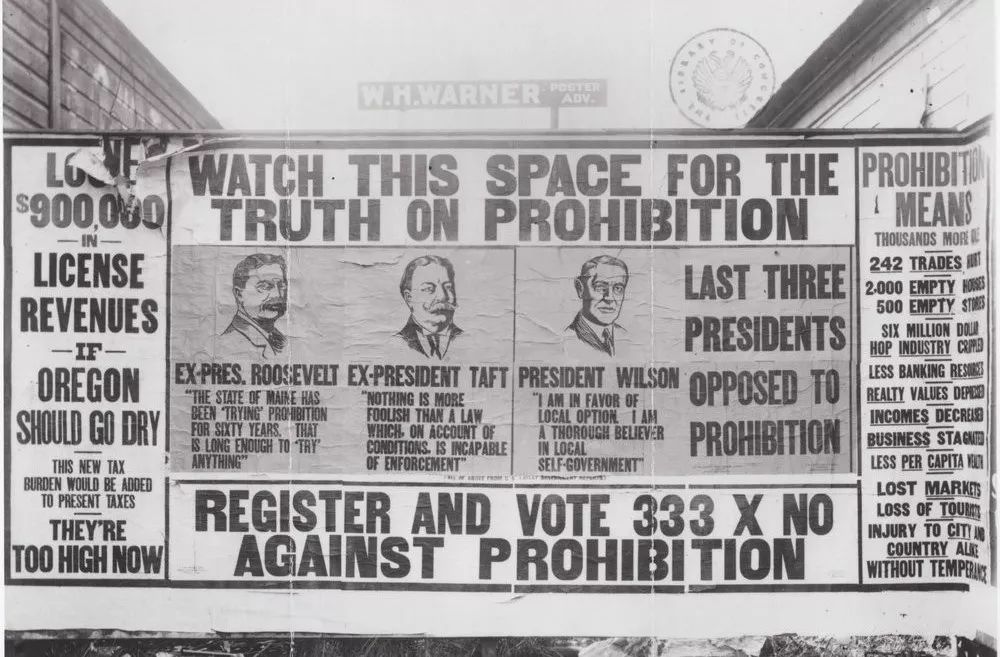

反对禁酒令的广告牌

而在国家层面上,“禁酒令”压根就是个赔本的买卖。不仅没了酒类商品的税收,还要花大价钱去禁酒,以及处置“禁酒”带来的种种问题。

“禁酒令”带来的问题不仅包括:“工业酒精”制成的假酒导致人们中毒身亡或失明,还有黑帮势力的崛起。著名的芝加哥黑手党头目,阿尔·卡彭每年获利都在6000万美元以上。

明明是想禁酒,不料却助长了黑帮势力。警察旁边下台阶的即是阿尔·卡彭

有了巨额的财富支持,黑帮势力快速膨胀,连警方也要畏惧三分。由于黑帮间常发生火并,一个典型的例子就是“情人节大屠杀”。这些问题除了要消耗了警察部门的大量经费,还带歪了不少官员和警察,又导致贪腐盛行。

阿尔·卡彭曾以竞选资金为掩护,直接买通了芝加哥市长——“大钞票”汤普森。连芝加哥警察也要想卡彭“求平安”——卡彭保证不干扰大选,而警察则不会去打扰卡彭的生意。

“禁酒”如此糟糕还是解禁吧

尽管“禁酒令”引发了这样、那样的问题,但当时没人觉得它会迅速退出历史舞台。

因为就在1928年总统大选上,表面上支持禁酒的赫伯特·胡佛(跑到比利时使馆喝酒的那位)还称“禁酒令”是“一项伟大的社会和经济实验,动机高尚、影响深远”。

有了总统的表态,禁酒者们甚至认为“人们已经完全接受了禁酒”。直到1930年,有“禁酒令之父”称呼的莫里斯·谢泼德还说:废除“禁酒令”的机会,与蜂鸟尾巴上绑着华盛顿纪念碑能飞到火星的概率差不多。换句话说就是毫无可能...

至于原因,我们之前一篇曾提到过:“禁酒令”是由“宪法第18条修正案”作为保障。在那之前,美国历史上从未有过“宪法修正案”被废除的案例。而这种“稳定”正是禁酒者的初衷。

但谁也未曾想到,解除禁酒的道路上会突然多出一份“催化剂”——“大萧条”。而且强度之高甚至超越了“反禁酒者”的想象。正是在它的“催化”下,禁酒的“宪法第18条修正案”成了美国史上第一部被废除的“宪法修正案”。

美国国家档案馆内的“宪法第18条修正案”

就在胡佛就任总统几个月后,美国的“大萧条”开始了。到莫里斯·谢泼德还信誓旦旦宣称“解除禁令毫无可能”时,美国经济问题已经相当严重。

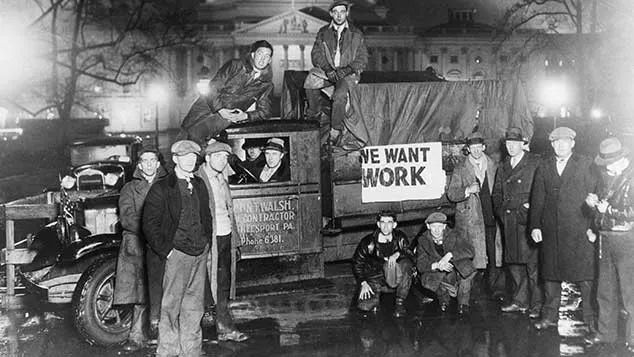

股票崩盘、经济崩溃,美国约有1/4的劳动力失业。越来越多的人觉得,“禁酒令”及它导致酒类行业25万个工作岗位消失的决定,看起来很荒谬、很愚蠢。

“世界最高生活标准”的牌子下,美国人正在排队领救济

更重要的是联邦政府的税收问题。工人失业的同时,也就意味着“所得税”收入会降低。当年正是这项税收的开征,使得美国政府降低了对酒类行业税收的依赖,并最终禁酒。

如今“所得税”收入骤降,美国政府似乎有理由继续依赖酒类行业税收。这样不仅可以增加财政收入,还可以缓解失业问题,可谓一举两得的好事。一时间,针对“禁酒令”的讨论再次热闹起来。与当年禁酒的操作相同,这次轮到“反禁酒者”去动之以情、晓之以理。

于是很多支持“禁酒”的人转而支持解禁。当然理由也并非都与“酒”本身有关。例如一些资本家,当年支持禁酒是因为他们觉得酒精降低了工人的效率;而后来支持解禁则是因为这样有助于经济恢复,这样自己的企业也能走出困境。

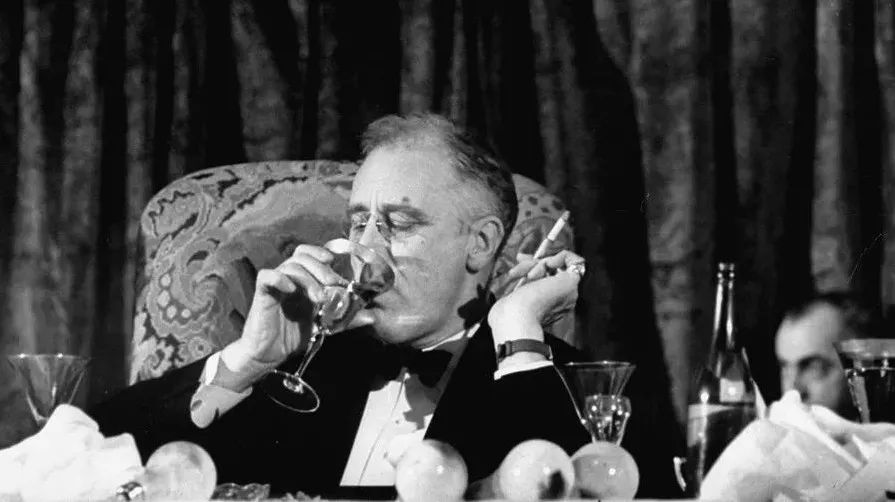

1932年大选,爱喝马丁尼酒的富兰克林·罗斯福在竞选过程中,一定程度上接受了“废除禁酒”的建议。宣称啤酒的合法化将为美国政府每年带来数亿美元的收入。

当时的民主党以“反对禁酒”而被人们视为“湿党”(相对应的是“干”,指对禁酒的两种态度),他们甚至将废除禁酒令写入民主党纲领中。所以当罗斯福战胜胡佛时,“禁酒令”也就走到了历史的尽头。

1933年2月,罗斯福尚未正式就任,美国国会就已经通过了“宪法第21条修正案”,将禁酒的“宪法第18条修正案”废除。之后,各州行动的比“禁酒令”时还快,当年12月就已经有36个州批准“第21条宪法修正案”。(达到所有州总数的3/4,宪法修正案生效)

最终,虽然废除“禁酒令”并没能迅速扭转大萧条的态势,却为罗斯福政府重振经济提供了资金。

“禁酒令”废除的第一年(1934年),美国酒类行业的缴税达到了13.5亿美元,几乎占美国联邦政府收入的一半。相比之下,当年的所得税总额不过4.2亿美元,只有前者的1/3。

而且“禁酒令”之前,酿酒业雇佣工人的数量就排全行业的第五或第六,约有25万人。禁令一解,无疑也缓解了失业压力。用一些人的话形容,这就是一项令人难以置信的私人融资就业计划”(因为禁令解除后,设立酒厂是私人投资的)

尽管并不是美国所有地区或所有人在“宪法第21条修正案”通过后都结束了“禁酒”,但“大萧条”对“禁酒令”的影响却是普遍的,每一次美国经济衰退都会导致更多的人加入饮酒的大军

作者:纵览