制度性创伤与资本文化转向——南海泡沫如何塑造英国百年证券恐惧

我能算准天体的运行,却无法预测人类的疯狂!

能让大科学家艾萨克·牛顿如此感叹的,正是史上三大投机风潮之一的“南海泡沫”(也称南海骗局)。

这场英国史无前例的投机风潮,给牛顿造成了2万英镑的损失(相当他10年的收入),也成为他余生都不愿回想、不许别人提及之痛。

“南海泡沫”不仅是牛顿的心理阴影,同样也是英国社会的阴影。它带来的远不止金钱损失那么简单......

历史总是因不经意间掀起的波澜而改变进程。

当英国约克郡的股票投机家们带着资金,漂洋过海抵达“新约克”(纽约)时,他们已在事实上为华尔街的诞生奠定了基础。

而为华尔街巨浪掀起最初波澜的,正是1720年的“南海泡沫”的破裂。

1720年前的数十年间,英国就是一部以战争为主的扩张史。特别是从1688年的“光荣革命”到1713年《乌特勒支条约》签订,25年间英国仅有4年和平时光。

在经历了三次英荷战争、奥格斯堡同盟战争和西班牙王位继承战争后,英国击败了他在海洋和陆地上对手,开启了通往“日不落帝国”的道路。

战争的结果是辉煌的,但代价也是沉重的。英国为此背上了沉重的债务......

“奥格斯堡同盟战争”和“西班牙王位继承战争”两次大战,结束了路易十四的霸权

“奥格斯堡同盟战争”和“西班牙王位继承战争”两次大战,结束了路易十四的霸权

在“光荣革命”前的10年间,英国每年的财政支出总额约为170万英镑。奥格斯堡同盟战争让这一数字急速飙升至500万。

尽管同一时期英国的税收也大幅增加,但依旧面临巨额的赤字,只能靠举债继续战争。战争结束时,英国债务总额达到2151.6万英镑,几乎相当其6年的税收总额。

1698年,经济学家查尔斯·戴夫南特就指出:如果英国再发动的靡费巨大的战争,债务将使英国陷入西班牙那般的境地,不仅难以帮助盟友,甚至难以自救。

不巧的是,戴夫南特话音刚落,一场花钱更多战争又来了。

战争让英法都债台高筑,后来也都选择了类似的“破局”方案

战争让英法都债台高筑,后来也都选择了类似的“破局”方案

1701年,围绕西班牙王位继承问题,半个欧洲陷入了一场大混战。在此期间,英国的财政支出再创新高,达到了每年780万英镑。

由于上一次战争才刚过去不久,旧债还未来得及偿还,因而这一次英国还是举债打仗。到1714年时,英国仅国债就积累到了3620万英镑,是名副其实的债台高筑。

虽然举债在短时间内筹集了大量资金,帮助英国打赢了战争,为其确立西欧乃至世界霸主地位打下了坚实的基础。但债务终究还是要还的,特别是国债还有高昂的利息。

于是,将战争中获得的利益转化为经济收益,就成为英国破局的关键。“南海公司”正是在这样的期盼中诞生了。

所谓“南海”指的是南美地区,但西班牙人并不打算拱手让出这里的利益

所谓“南海”指的是南美地区,但西班牙人并不打算拱手让出这里的利益

1711年9月8日,被英国议会授予特许经营权的“南海公司”正式成立,它“合并了总督和大不列颠商业公司”,主要在南美等地从事贸易活动。

“南海公司”不仅仅英国政府应对财政压力反应,更是议会两党斗争的产物。执政的托利党一直希望将南海公司做成另一个“东印度公司”,挑战英格兰银行和东印度公司的地位(两者都受辉格党控制)。

因此,对于南海公司的“破局”行动,英国的托利党政府给予了极大的支持,不仅授予其贸易垄断的权利,每年还从财政部向其拨款56.8万英镑,南海公司因此成长迅速。

“南海公司”正门上的残存的浮雕,它们见证了一段疯狂的历史

“南海公司”正门上的残存的浮雕,它们见证了一段疯狂的历史

尽管备受扶持,但“破局”行动却依旧免不了失败。

南海公司的贸易,主要是英国通过《乌特勒支条约》从西班牙手中获得的。主要有二,享有“贩卖奴隶”的权利,有权派“特许”船只到西属殖民地贸易。

但无论是哪项,南海公司最终都没有做好。毕竟,西班牙人从来就没打算让英国人在自己的地盘上“自由贸易”。

成立的第二年,南海公司就因为延迟问题导致货物烂在了港口,赔掉了20万英镑。之后几年虽有盈利,但利润总和(10万英镑)尚不及赔掉的一半。

至于以“高利润”和“资本积累”著称的奴隶贸易。由于无牌营业者的竞争、收款的延迟以及与西班牙在价格上的冲突,南海公司的奴隶贸易只能用不温不火来形容,甚至还会赔本。

奴隶贸易,充满血泪的资本原始积累

奴隶贸易,充满血泪的资本原始积累

结果在运转多年之后,南海公司的贸易业务规模依旧很小,甚至大部分时间都在亏损。

而当1718年英国和西班牙再次开战时,南海公司连那仅有的、规模很小的贸易也保不住了。

从此,南海公司便命中注定的成为英国金融史上最大的投机、最大的欺骗和最极端投资者狂热的工具。

于是,一个更大的局开始了......

尽管南海公司因贸易难以为继而黯淡下来,但它依旧对外宣称自己前景明朗,并在1718年将英王乔治一世拉入公司董事局。由于缺乏真正实力,能够支撑这份“明朗”的就只剩下了一堆概念。

在贸易的努力失败后,南海公司的筹划者们到处找地方安放他们的“野心”,最终他们在密西西比公司身上看到了影子。1717年,银行家约翰·劳(苏格兰人)的密西西比公司推出了一项“股票换国债”的计划,旨在为法国政府解决巨额的债务问题。

尽管南海公司的董事们都觉得“密西西比”难以成功,但又都对计划的内容相当感兴趣,最终他们还是决定试一下。

约翰·劳,一个“差点”拯救法国于债务危机之中的男人

约翰·劳,一个“差点”拯救法国于债务危机之中的男人

1719年1月,南海公司同英国财政部达成了一项“债务转换方案”,这是南海公司一次较大规模的冒险,但结果却相当成功。

南海公司用104.8万英镑换取发行新的股票,并接受英国政府每年支付的利息。结果,英国政府的债务支出大幅度下降,南海公司从中赚取了7.6万英镑,而债务转换者则得到了流动性更高的股票。

但这看似多赢的结果,实则是建立在“虚高”的股票价值上,这一点在日后的“南海泡沫”中表现的更为明显,但当时却很少有人意识到这一点。

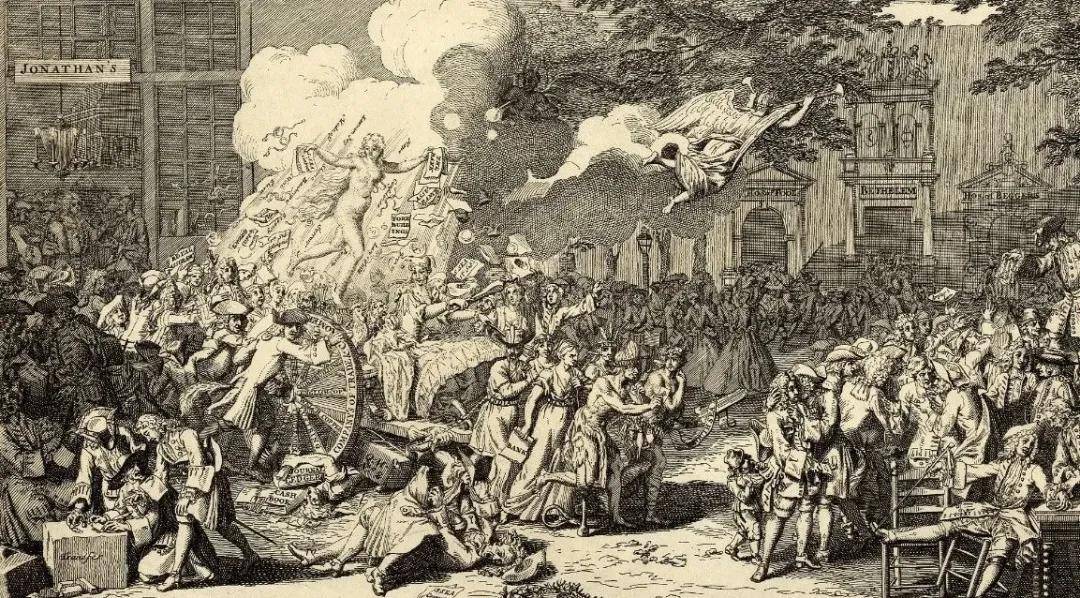

讽刺“南海泡沫”的版画

讽刺“南海泡沫”的版画

1719年,恰逢约翰·劳的计划在法国引起强烈反响,英国人开始担心“密西西比计划”会增强法国财政,最终达到威胁英国经济地位的地位。因而急需进一步稳定自己的国债问题。

同一时间,在1719年债务转换中尝到甜头的“南海公司”,显然既有信心又有野心干票更大的。于是,一项更宏伟的计划——“南海方案”被推上舞台。

英国人酝酿“南海方案”的同一时间,法国人正在疯抢股票

英国人酝酿“南海方案”的同一时间,法国人正在疯抢股票

1719年年底,英国财政大臣约翰·艾斯拉比开始与南海公司开始商讨,仿照“密西西比方案”出台一个更为庞大的债务转换方案。

1720年1月22日,当艾斯拉比将“南海方案”的提给下议院时,议员们都震惊不语。末了才提出要通过竞标来决定,英格兰银行闻讯加入了竞争。

为了击败英格兰银行,也为了“南海方案”能够得到议会的快速通过,南海公司不惜以股票大肆贿赂议员、高官、甚至是王室成员,总额超130万英镑(股票)。

经过一番上下打点后,“南海方案”终获英国议会的接受,并在4月7日获得了王室的批准。

一幅描绘“南海泡沫”的漫画,讽刺它的幕后交易

一幅描绘“南海泡沫”的漫画,讽刺它的幕后交易

1720年4月-10月,“南海方案”分六个阶段开始实施。在这一过程中,真正引人注目的不是它将承担的3100万英镑的国债,而是那高达7500万英镑的最终金额,而与之相对的是股价飞涨。

当时的证券市场制度并不健全,没有统一的信息来源、市场完全分散在交易巷周边的咖啡馆里。南海公司借此放出虚假消息——南美的金矿、海外的财富,为自己包装一个美好的未来,以推高股价。

1720年前3个月,南海公司的股价从128英镑升至300英镑;在经历4月的短暂停滞后,又升至340英镑;5月末,当转换条款公布时,股价在10天内涨到600英镑;进入6月,股市更加疯狂一路涨到最高点的1050英镑。

挤破脑袋,只为抢“南海公司”的股票

挤破脑袋,只为抢“南海公司”的股票

“南海方案”掀起的投机潮刺激了整个英国,当南海公司的股票一票难求时,人们的目标开始转向那些小公司。当时的英国,每月都会有十几家公司出现。

仅1720年4月-5月间,英国新出现50家公司。但它们无一不是仅有“美好愿景”,实则空无一物的“泡沫公司”。这直接刺激了《反金融诈骗和投机法案》(俗称《泡沫法案》)的诞生。

1720年8月18日,当四家“泡沫公司”——皇家绢布公司、英国制铜公司、约克建筑公司和威尔士制铜公司遭到《泡沫法案》制裁时,狂热的英国人终于清醒了一些。

与此同时,一直被视为“南海方案”模板的“密西西比计划”的崩溃,也成为一股巨浪奔向南海公司。多重冲击下,南海公司的股价开始应声下跌,持续3个月的“南海泡沫”转瞬即灭。

不同阶层、不同教派的人们放下一切,只为那“虚晃”的旋转木马

不同阶层、不同教派的人们放下一切,只为那“虚晃”的旋转木马

1720年8月开始,南海公司的以比涨潮时更快的速度开始退潮。当股价几乎被“腰斩”时,南海公司不得已向老对手英格兰银行求助。

后者虽然答应帮忙,但计划尚未开始,南海公司的股价就遭遇了更大幅度的跳水,仅一天就下跌了100英镑。南海公司的“高楼”终究还是塌了,艾斯拉比眼中“拍卖整个国家”的生意失败了(这句话是他日后辩解时说的)......

最后出来收拾残局的继任的财政大臣罗伯特·沃波尔,他提出的重建方案:以从主要官员处没收来的200万英镑为资本,以100:38的比例统一分配给持股者;将南海公司的股票交由英格兰银行和东印度公司接手,拯救了英国的金融体系。

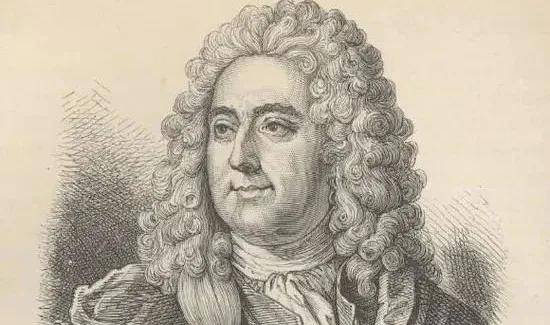

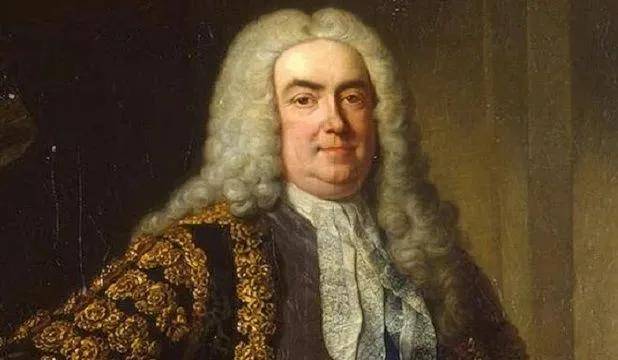

罗伯特·沃波尔,被认为是解决“南海泡沫”危机、拯救汉诺威王朝的功臣

罗伯特·沃波尔,被认为是解决“南海泡沫”危机、拯救汉诺威王朝的功臣

“南海泡沫”的破灭,瞬间对英国产生了极大的冲击。无数贵族因它破产,大科学家牛顿为此损失超20000英镑;内阁大臣塞缪尔·钱德勒余生只能靠开书店维生。

经济上也是一片萧条,银行停业、订单取消,商业陷入停滞。以至于有人说:“不破产似乎是不合时宜的”,“帮助英国打赢战争的信贷正处于崩溃的边缘”。

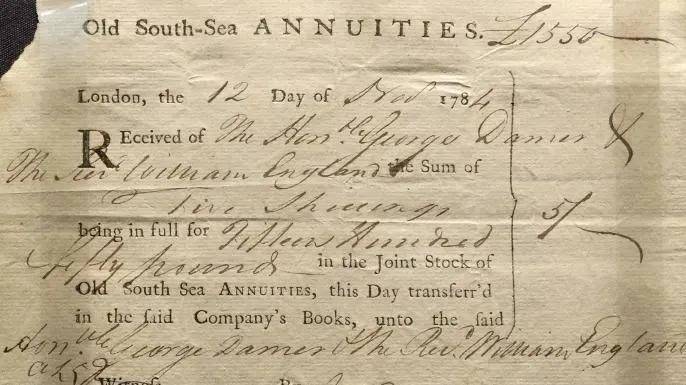

“泡沫”破灭后,南海公司仍存在了上百年,图为其1784年发行的年金

“泡沫”破灭后,南海公司仍存在了上百年,图为其1784年发行的年金

更深远的影响还在后边。“南海泡沫”破灭初期,不计其数的股票经纪人或因债自杀,或是精神错乱。

一段时间之后,他们中的一些人漂洋过海去往纽约。在那里他们为华尔街的诞生奠定了基础。至于英国,则在“南海泡沫”的影响下,100年间再也未敢发行一张股票......

作者:纵览