广告的种族化再生产——批判种族理论视角下美国'平行营销体系'的解构

电影《绿皮书》中,当唐·谢利因其黑人身份而遭西装店拒绝试衣时,美国社会的“种族歧视”便以最直观的形式呈现在人们眼前。

在这种“分裂”的背景下,那些直接为人提供服务的各类产业,或多或少都会受到影响。例如广告业,就因为这种“分裂”而被扯出了一个“平行世界”。

二战结束的初期,经济上一枝独秀的美国,在物质上也不可谓不富足。随之繁荣的,商品与生活之间的重要窗口“广告”。

但上世纪50-60年代的美国,那些看起来稀松平常的“广告”,却并非能够服务所有人。在白人主导下的美国社会,他们的广告用户显然不包括“非裔”及其它有色人种。

于是,美国广告业被人为的“扯”出了一个平行世界——针对非裔上层人士的定制版广告。尽管这些广告从未广泛流传,却也从另一方面展现了一个时代。

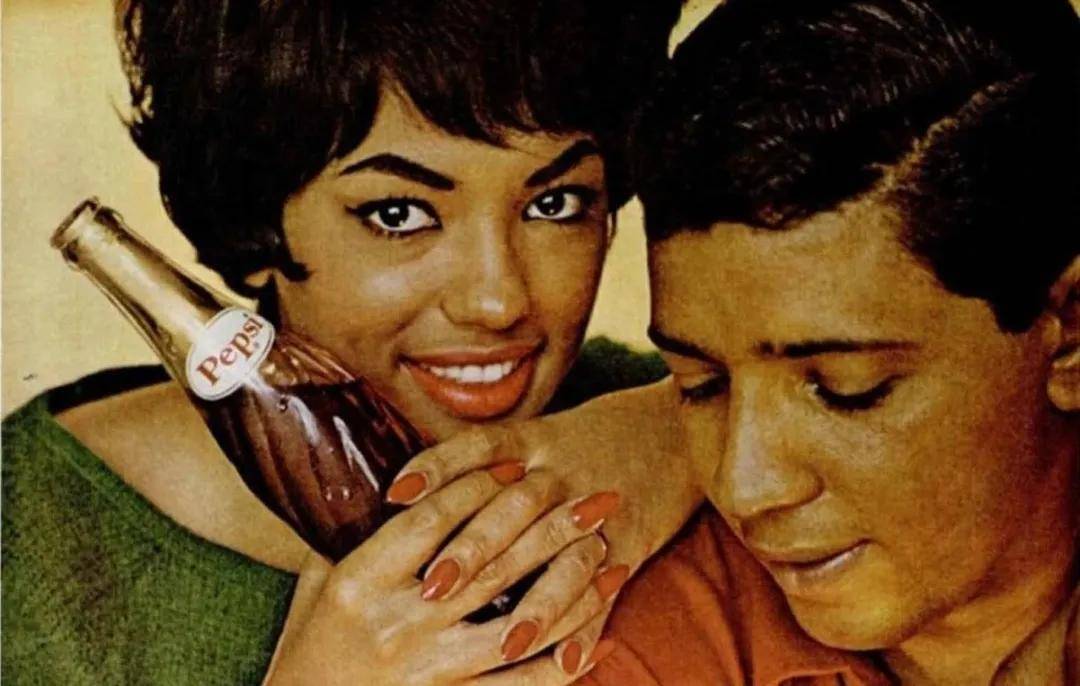

那个年代的这种微笑,也只能在特定的杂志中出现了

那个年代的这种微笑,也只能在特定的杂志中出现了

提到这种类型的广告,就无论如何也绕不开一个人,约翰逊出版公司的创始人——约翰·哈罗德·约翰逊。从商业角度讲,他创办的《乌木》(Ebony)、《喷气》(Jet)及其它杂志,很好的迎合了非裔中上层人士的需求。

从一开始他就认为,读者们(指非裔)会更倾向于购买大品牌的商品,为此他亲自向各大品牌推销的他的理念:如果想要取得更高的销量,就该雇佣非裔模特并面向非裔进行营销。

尽管一些公司是以极不情愿的态度开始了尝试,但结果却出乎意料的好。结果,约翰逊设计的面向非裔上层人士的定制版广告呈现了爆炸式的增长,而各大公司也承认了这些人的购买力。

进入“平行世界”的,其中自然不乏百事可乐这种大公司

进入“平行世界”的,其中自然不乏百事可乐这种大公司

但是,这份美好仅存于广告的“平行世界”中,因为现实中那些歧视性的法规、条款依旧存在。非裔美国人除了自己的生意和社交网络外,他们仍被禁止进入商店。即便被允许进入了,也不允许试穿。

于是,上世纪50-60年的美国便出现了那神奇的一幕:在一个国家中存在两个平行的广告世界。一个世界里,各大公司承认非裔的实力。而在另一个世界里,他们则被完全的无视了。

《绿皮书》中的一幕:买可以,但试穿不行!

《绿皮书》中的一幕:买可以,但试穿不行!

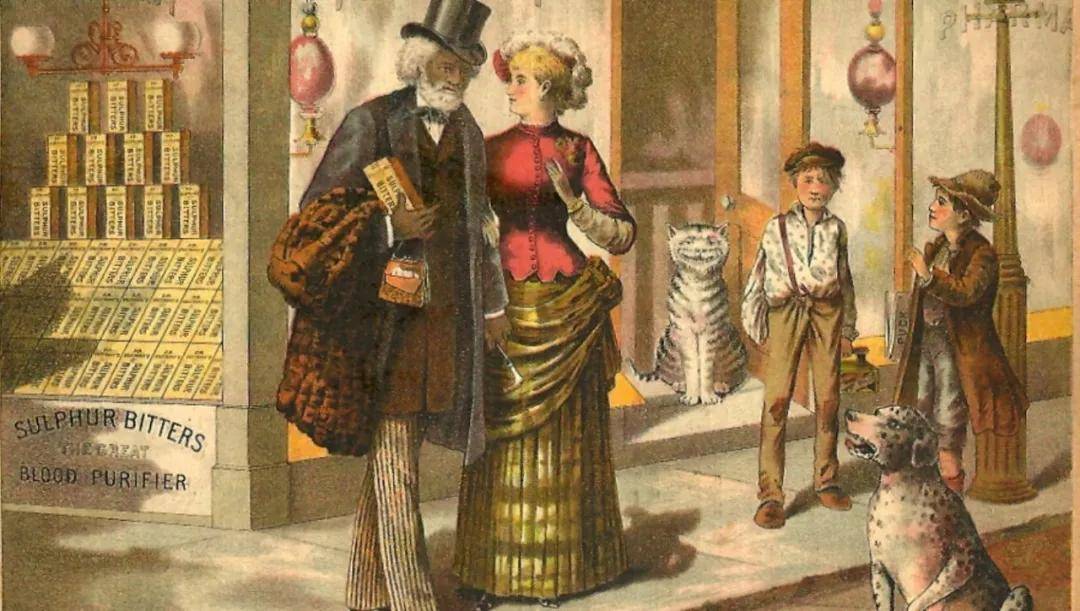

在美国,广告中出现非裔并非约翰逊的首创。早在19世纪70年代,非裔的形象就已出现在广告中。当时彩色平版印刷被用于印刷各种贸易卡片,尽管涉及的主题很广,但有些却明显带有“歧视”色彩。

例如涉及废奴主义领袖弗雷德里克·道格拉斯的一则广告,画面表现了他和第二任妻子(白人)正手持一种名为Sulpher Bitters的美白产品。(借肤色宣传产品效果,实则是充满歧视的恶趣味)

关于弗雷德里克·道格拉斯的那则广告

关于弗雷德里克·道格拉斯的那则广告

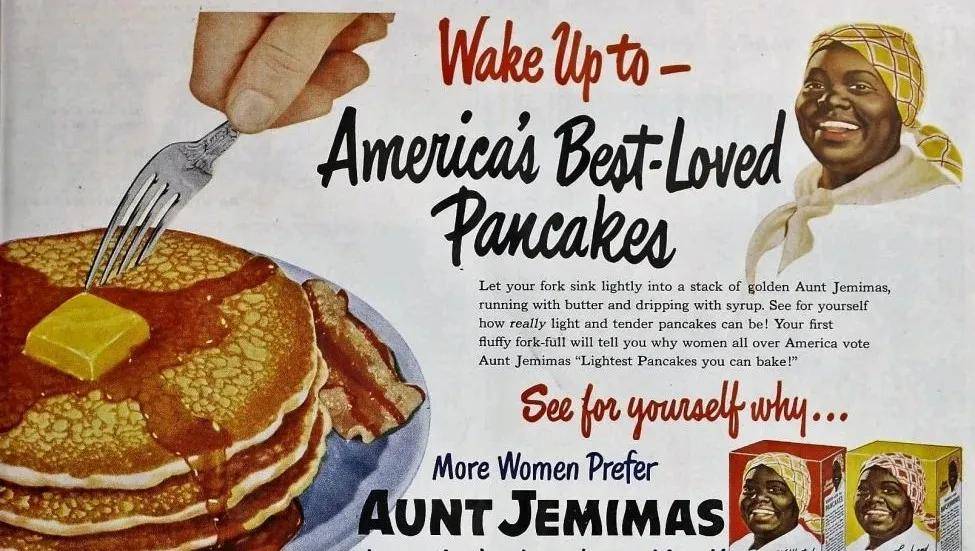

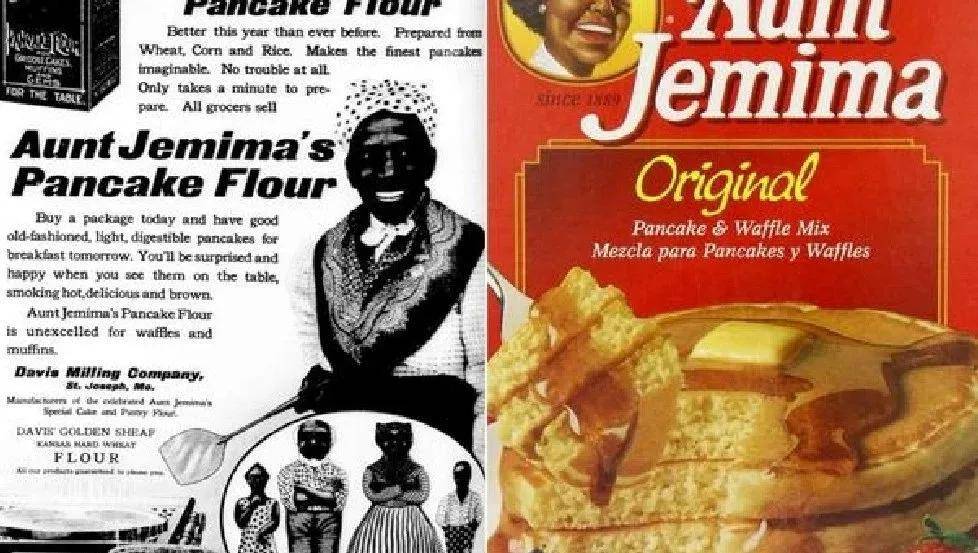

接下来,从20世纪初到60年代中期,非裔美国人在广告上的形象日渐增多,有些日后甚至成为了美国的标志。

其中最为著名的当属“杰迈玛阿姨”的形象,甚至成为了美国商业史上的里程碑。它是第一个以非裔为形象的产品。推出的早餐煎饼粉不仅受欢迎,还预示着便利时代的到来;推广的赠品拉新更是成为沿用至今的营销方法。

由于太出名,美国还拿它作掩护生产过一种“面粉炸药”

由于太出名,美国还拿它作掩护生产过一种“面粉炸药”

如之前提到,广告中出现非裔并非约翰逊的首创。自然非裔消费者被定位为一个特定市场也要早的多。

1916年,南卡罗来纳的一家天然气公司与一个教会合作,为非裔仆人开设了一所烹饪学校,并借此卖出了12个灶台。

1920年,哥伦比亚唱片公司发行了玛米·史密斯的《疯狂布鲁斯》,非裔是其重要的市场。

尽管有杰迈玛阿姨这样的成功例子,但绝大多数广告却在贬低非裔,将他们打上卑躬屈膝、无知无知、丑陋丑陋的烙印,描绘为只适合干家务和体力劳动的形象。

事实上,从美国废除奴隶制到20世纪60年代,美国的各类广告一直将非裔的形象描绘成厚嘴唇、凸眼睛和面部扭曲的形象,即便是出名的杰迈玛阿姨,同样逃不过这种形象。

尽管,有些人认为这这一定程度上是“写实”的描绘了非裔的特征。但也有许多人认为这些形象与身体上的奴役一样,无异于一种心理上的奴役。

而如今,情况变了却也没变,美国的歧视仍在只是更加隐秘,分裂依旧并且越加扩大......

作者:纵览