水稻西游记—水稻走出东亚的古代传播

摘要

水稻是当今世界上最具文化价值和种植最广泛的作物之一,过去十年的广泛研究已经澄清了有关其驯化和早期在东亚和南亚传播的许多叙述。然而,稻米最终成为全球美食的重要配料,其传播到西亚和欧洲的时间和路线却一直不太清楚。

在这篇文章中,我们讨论了西亚稻米的零星但不断增加的考古植物学数据。我们还整合了文字资料、语言数据和人种史类比,以便更好地了解稻米在原产地以外的采用情况。以人类为媒介的稻米西传是逐步进行的,而其社会地位和烹饪用途则随着时间和地点的变化而反复变化。

公元前第一个千年末期,水稻就出现在西亚和欧洲,但直到过去几个世纪才成为西亚的重要作物。互补的历史、语言和考古植物学数据说明了两条独立且大致同时的西传路线,一条是沿南亚海岸,另一条是通过丝绸之路贸易。通过更好地了解西亚干旱地区采用这种需水作物的情况,我们探索了人类适应和农业决策中的一个重要篇章。

引言

亚洲水稻(Oryza sativa)是目前人类消耗量第二大的粮食作物,仅次于小麦(Triticum aestivum),也是全球主要的初级产品(粮农组织,2020 年)。水稻与玉米(Zea mays)和小麦的强化种植推动了过去 10 千年的重大人口结构转型(Ammerman 和 Cavalli-Sforza,1984 年;Bocquet-Appel,2011 年;Gowdy 和 Krall,2014 年;Omrak 等,2016 年;Brace 等,2019 年;Soares 等,2019 年)。考虑到水稻在欧亚大陆的西向传播始于小麦从西南亚向东传播几千年之后,后者的传播时间跨度约为公元前 6500 年至公元前 2500 年(Zohary,1998 年),水稻在全球经济中的重要性或许更加令人印象深刻。考古植物学家已经阐明了小麦最初的驯化、传播和强化栽培的大部分过程。

然而,水稻从东亚传播出去的时间和具体路线仍然难以确定,部分原因是西亚早期历史时期的数据匮乏。在本文中,我们追溯了看似大致同时平行的两次向西传播。一条是穿越南部山区和干旱的中亚的丝绸之路,另一条是通过南亚的海上贸易,即沿红海和地中海穿越印度洋的海路或海上航线到达欧洲。水稻是一种需水作物,有人认为,水稻传入西亚的同时,集体投资灌溉的力度加大,烹饪方法也发生了变化(Watson,1983 年)。通过追溯这种全球主要主食向西传播的路线,我们试图更好地了解导致现代文化、人口和经济世界的进程。

虽然有很多人试图综合水稻驯化和传播的早期叙述,特别是 Fuller(2011a)在《水稻》杂志上的文章,但所有这些叙述都以西亚的沙漠或山脉为终点。水稻故事中最吸引人但研究最少的篇章之一始于水稻离开其东亚起源地,传播到干旱的西亚并穿越红海和地中海(Nesbitt 等,2010 年;Muthukumaran,2014 年;Van Der Veen 和 Morales,2015 年;Reed 和 Leleković,2019 年)。随着西亚和欧洲发现越来越多的考古植物稻米遗存,我们有必要探讨一下稻米传播的社会影响。从新疆到阿塞拜疆,稻米都是美食不可分割的一部分;在阿拉伯半岛、北非和伊朗高原的干旱地区,稻米在经济中发挥着重要作用。同样,如今在西亚、东欧和北非各地都可以吃到皮拉夫(palov、palau、plov 等)(Nesbitt 等人,2010 年;Muthukumaran,2014 年)。从乌兹别克斯坦、阿富汗到摩洛哥,米饭都是民族身份的象征;虽然米饭有许多地区性的衍生品,但其核心成分始终是大米。

从乌兹别克斯坦、阿富汗到摩洛哥,米饭都是民族身份的象征;虽然米饭有许多地区性的衍生品,但核心成分始终是大米。在西亚一些最干旱的地区,特别是伊朗的马赞达兰和吉兰,以及赞詹、戈勒斯坦、胡齐斯坦、伊斯法罕、法尔斯和呼罗珊,夏季水稻种植仍在进行,绿洲中宝贵的水资源被用于种植水稻,而不是适应干旱土地的作物(奈斯比特等人,2010 年)。了解水稻如何以及何时横跨两大洲,有助于我们了解古代世界的适应策略、烹饪选择和全球化。

驯化

尽管过去几年取得了重大科学进步,但水稻驯化仍然是一个争论不休的话题。我们在此简要总结了目前的观点,但更详细的总结已在其他地方发表。水稻有两个明显的遗传和表型系,即东亚的 O. sativa ssp. japonica 和南亚的 O. sativa ssp. indica(Civán 等人,2015 年;Castillo 等人,2016 年),它们分别由两个不同的祖先 O. nivara(籼稻)和 O. rufipogon(粳稻)演化而来(Kawakami 等人,2007 年)。然而,由于与驯化相关的几个等位基因在这两个品系之间具有共性,使得起源的故事变得更加复杂,这使得学者们认为驯化可能与杂交有关(Kovach 等,2007 年)。学者们目前的共识是,有两个品系是独立栽培的,一个在印度北部,一个在中国东部(Fuller 等,2010 年;Fuller,2011a, b;Gross 和 Zhao,2014 年;Castillo 等,2016 年)。在这个模型中,驯化的特征,尤其是更坚韧的茎轴(sh4 等位基因),只在东亚的一个栽培种群中进化了一次,而人类在五千多年前就将驯化的形态型散布到了整个大陆。随后的研究也表明,杂交与反复回交有关(McNally 等,2009 年)。这种原始杂交发生的时间和方式仍不甚明了,需要进一步研究。

东亚

得益于大量的考古植物学调查,东亚水稻的起源比南亚水稻的起源更为清楚。

水稻在被栽培之前,很可能已经被觅种者从野外采集了数千年(Gross 和 Zhao,2014 年)。有证据表明,早在 8000 年前,长江下游地区就出现了更有针对性的水稻觅食活动(Zhao,2011 年)。长江冲积平原的天露山和河姆渡提供了一些最早的种植证据,说明在包括水果和坚果在内的更复杂的觅食策略中,水稻仍然是次要的组成部分(Fuller 等,2009 年)。在过去的五千年里,稻米在经济中的地位日益重要。到公元前 6000 年,水稻种植已扩展到长江中上游地区(Zhang 等人,2012 年;Jin 等人,2014 年;He 等人,2017 年;Lu,2017 年)。Fuller 等人(2007 年)认为,直到公元前 5000 年之后,水稻的非破碎小穗才固定在种群中,据报道,公元前 4000 年时,驯化穗轴的种群已经完全形成(Fuller 等人,2009 年,2014 年)。支持这一结论的是,瓜桥(公元前 6000-5400 年)的稻穗基部主要是野生形态(Zheng 等,2004 年)。在湖西遗址,记录了非破碎的小穗基部,可追溯到公元前 6500 年,可能代表了开始驯化的最古老证据(Zheng 等,2016 年)。这些对穗轴结构的非同步表型变化的仔细分析,似乎使早先基于植物托叶的驯化说法受到质疑(如 Liu,2004 年;Jiang 和 Liu,2006 年)。尽管形态变化的时间顺序看似清晰,但随后的植物岩石研究也声称水稻驯化和传播的时间较早(Zhang 等,2010 年;Zuo 等,2017 年)。

考古植物学家认为水稻向北和向西迅速扩散到了关中平原和甘肃的河黄地区(Zhang 等,2010 年,2012 年;Jin 等,2014 年)。目前的证据似乎意味着向南、向西扩散的时间稍晚(Chen 等,2020 年;He 等,2017 年)。Deng 等人(2018 年)最近声称在台湾东部的潮来桥发现了 4200 年前的驯化稻牛形植金石。水稻种植似乎在距今 4000 多年前就已进入四川平原的宝墩和桂岩桥(d'Alpoim Guedes 等,2013 年),并在公元前 2640 年进入云南白羊村(Dal Martello 等,2018 年)。

河西走廊或中亚北部缺乏水稻的早期考古植物学证据,因此学者们认为生态限制会阻碍水稻向北传播(Chen 等,2020 年)。越来越多的学者开始接受一种 “半农半读”(Demic)扩张模式,认为谷物过剩使得农耕人口和栽培技术得以在亚洲各地增长和传播(Fuller,2011b;Cobo 等,2019 年)。

南亚

过去二十年来,印度水稻驯化一直是广泛研究的主题(Fuller 和 Madella,2002 年;Saraswat,2005 年;Fuller,2005 年、2006 年、2011a;Tewari 等,2008 年;Fuller 等,2010 年;Bates 等,2016 年、2017a;Petrie 和 Bates,2017 年)。与东亚一样,南亚也利用植物残片来论证水稻的种植和驯化比考古植物遗存所证明的要早数千年。值得注意的是,来自 Uttar Pardesh 的 Lahuradewa 的一条 2.8 米深的湖泊剖面沟渠的植物残片被用来论证公元前 8300 年的野生稻收割和公元前 5000 年的全面栽培(Saxena 等人,2006 年);这些早期日期被反复引用(Saraswat,2005 年;Saxena 等人,2006 年;Pokharia 等人,2017 年)。在拉胡拉德瓦最早的阶段,即遗址第 1A 阶段(约公元前 6400 年)发现了烧焦的稻谷,Tewari 等人(2008 年)利用形态计量学认为这些稻谷是驯化的。许多学者对这些早期水稻的年代,尤其是其驯化地位提出了严厉批评(Fuller,2002 年;Harvey 等,2005 年;Possehl,1999 年)。学者们对南亚其他遗址的水稻植金石驯化地位的可靠性也提出了质疑(Fujiwara 等,1992 年;Fujiwara,1993 年;Fuller 和 Madella,2002 年;Bates 等,2016 年;Bates 和 Petrie,2016 年)。Deng 等人(2018 年)的研究说明,即使是在同一种群中,水稻牛形植托石的形态也会有很大差异。

公元前第二个千年和第三个千年晚期的几个遗址提供了食用和收获水稻(野生或栽培)的更可靠证据(Harvey 和 Fuller,2005 年;Saraswat,2005 年;Fuller,2011a;Bates 等,2016 年,2017a;Stevens 等,2016 年;Petrie 和 Bates,2017 年)。恒河、旁遮普、哈拉亚纳和斯瓦特地区人口增加和集中以及村庄形成的第一个证据可追溯到大约公元前 2500 年,并与考古水稻遗迹相吻合(Costantini,1987 年;Saraswat 和 Pokharia,2003 年;Fuller,2006 年;Harvey 等,2005 年;Fuller,2011 年 b;Silva 等,2015 年)。到公元前第三个千年中期,水稻种植已在恒河地区广泛开展,到公元前第二个千年中期,印度和东南亚大部分地区都已种植水稻(Fuller,2002 年;Fuller 和 Madella,2005 年;Saraswat,2005 年;Tewari 等,2008 年;Fuller 和 Qin,2009 年;Fuller 等,2010 年;Madella,2014 年;Silva 等,2018 年)。作为季节性轮作系统中的夏季作物,它的重要性似乎因地域而异,学者们注意到印度各地的农耕系统在时间和空间上都是动态的(Petrie 和 Bates,2017 年;Bates 等,2017 年 b)。

喜马拉雅高原

尽管 Stevens 等人(2016 年;Fuller 2011a)谨慎地认为水稻的扩散路线是向北扩散的,并指出在缅甸、阿萨姆邦和孟加拉邦等水稻种植面积最大的地区没有粳稻的遗传特征,但人们还是相当关注水稻在南亚南部的扩散路线(Fuller 2011a,b;Castillo 等人,2016 年;Stevens 等人,2016 年)。他们指出:“就水稻而言,与中国的小米一样,从西北方进入的数据固然零散,但我们强调有必要在南亚西北部和东北部以及整个喜马拉雅山地区增加考古植物采样”(Stevens 等,2016:1550)。在北线和南线之间,许多学者提出,东亚水稻首先通过沿富饶河谷的山口进入印度西北部(Vaughan 等人,2008 年;Vidale 等人,2011 年;Huang 等人,2012 年;Chen 等人,2020 年),例如克什米尔,据报道那里的陶器中出现了早期的水稻印记(Costantini,1987 年)。

公元前三千年和公元前两千年,该地区出现了东亚风格的收割刀、玉器和其他石器以及三足陶器;这些文物是文化从东方传播的象征(Stacul 1976, 1993; Sharif and Thapar 1992; Fairservis 1975; Han 2012; Coningham and Young 2015)。这一 “中国地平线 ”可能标志着粳稻以及桃(Prunus persica)和杏(P. armeniaca)从东亚的引入(Fuller,2006 年;Fuller 等,2010 年;Boivin 等,2012 年;Stevens 等,2016 年)。

人类 aDNA 表明,喜马拉雅山南部是低海拔种群的遗传屏障,低海拔种群在生理上无法适应缺氧和其他生态限制(Jeong 等,2016 年)。最近的遗传研究也表明,在富饶的山谷,尤其是斯瓦特山谷,存在着长期的种群连续性(Narasimhan 等,2019 年)。尽管没有证据表明喜马拉雅山谷南部存在人类基因移动,但有大量证据表明存在货物和农作物的移动(Spengler 等,2020 年)。关于该地区作物传播的讨论往往与 “北方新石器时代 ”的概念密切相关,这表明斯瓦特和克什米尔地区的农民遵循着独特的发展轨迹(Betts 等,2019 年)。

公元前二千年晚期或公元前一千年,水稻就已经出现在这些山谷中,这意味着生活在山麓地区的人们--在某些情况下,水稻如今无法在这些地区生长--负责将有生命力的种子运送到数千公里之外的地方(Fuller,2011a)。最近在喜马拉雅高原进行的考古植物学研究发现,早期水稻遗存位于高海拔地区,高于水稻生长区,这表明少量水稻可能被短距离运输。考尔东遗址(也称景龙山,海拔 4300 米)被认为与张仲(公元前 500 年至公元 625 年)有关,张仲是喜马拉雅山西部的一个佛教前王国(Aldenderfer 和 Olsen,2008 年)。2004 年和 2013 年,从测试沟中采集到了大量考古植物遗骸。最近发现的一粒稻谷与一粒大麦粒伴生,其直接年代为公元 455 年至 700 年之间。令人惊讶的是,研究人员报告了来自不同地层的九个稻穗基部,这可能表明大米是由地位较高的人食用的,而且这些稻谷未经脱粒就被带到了海拔较高的地方(Song 等人,2018 年)。在附近的泽邦大型聚落(海拔 4100 米)中也发现了稻谷,其年代大致相同(Song 等人,2018 年)。

据报道,克什米尔的 Semthan 出土的稻谷可追溯到公元前 1500 年至 500 年(Lone 等人,1993 年),克什米尔山谷的 Gufkral 和 Burzahom 的后期阶段也出土了稻谷(约公元前 1800 年至 1000 年;Kajale,1982 年;Lone 等人,1993 年)。不过,Pokharia 等人(2018 年)指出,关于这些遗址中稻谷的确切地层背景还存在一些疑问。印度、巴基斯坦和阿富汗西部喜马拉雅-印都库什地区克什米尔、卡比萨和斯瓦特山谷中密集的考古沉积物表明,人们集中在这些生态丰富的地形区,从公元前第三个千年至今,这些山口一直是交流的通道(Bandey,2009 年;Han,2012 年;Coningham 和 Young,2015 年;Vidale 等,2015 年;Olivieri,2018 年;Olivieri 等,2019 年)。考古学家根据考古数据、物质文化和定居点规模的扩大,以及明显的人口变化等推断数据,认为至少在公元前第二个千年开始,斯瓦特河谷就已经有了成熟的农耕系统(Vidale 等,2011 年)。公元前第二个千年,斯瓦特的几何岩画被解释为田间耕作场景(Vidale 和 Olivieri,2002 年;Vidale 等人,2011 年)。

在斯瓦特出土的农具主要是新石器时代北部所谓的 “穿孔刀”,以及马鞍形的刃具(Vidale 等,2011 年)。至少从公元前第三个千年开始,驯化的斑马也已出现(科斯坦蒂尼,1987 年)。从史前时代开始,直到近代以前,斯瓦特的稻米和其他谷物都被出口到犍陀罗平原的主要中心(Olivieri,2020 年)。最近在斯瓦特河谷的巴里科特多期遗址(约公元前 1200 年至公元 50 年)发现了一个密集而复杂的农业系统(Olivieri 等人,2019 年),而水稻很可能是混合种植系统中的夏季作物(Spengler 等人,2020 年;图 2h,j)。巴里科特组合中不同作物的多样性反映了山谷独特的耕作条件,使得印度河流域特有的温暖气候作物可以在更北的地方生长。虽然巴里科特的水稻不可能代表该地区最早的遗存,但它表明,在公元前二千年末期到公元前一千年之前,水稻已经成为这些山谷耕作制度的一个成熟部分。

西亚和中亚

历史资料

语言学可以澄清传播轨迹的一些轮廓。中亚的大多数稻米词最终都是从类似于古汉语*brêh “精米 ”的形式中借用过来的(参见 Witzel 1995: 102),并以两种截然不同但又明显相关的形式出现:在南部和东部,表现为吠陀语的 vrīhí- 和普什图语的 wriže(也可参见孤立的布鲁萨斯基语的 brás 和 bríu,其确切来源仍然难以捉摸);在西部,表现为波斯语的 brinj 和 gurinj(Mayrhofer 1976: 282)。在古希腊语中,orindas(“米饼”)反映了西方的形式,而通用术语 oryza(“米粒”)则借用了东方的变体,这也是英语 rice、于阗语 rrīysu 和雅格诺比语 rijan 的由来(Chantraine 1968: 820, 828)。在借用了伊朗语形式的各种突厥语中(如土耳其语 pirinc、哈萨克语 kürish 和维吾尔语 gurunj;Bailey 1979:364),西方词汇也在延续。伊朗词从西边(于阗语)进入塔里木盆地,而在当地的吐火罗语(吐火罗语 A 和 B klu)中却出现了一个独特的东边的稻米词,该词一定来源于另一个汉化词(古汉语 [l]ˤuʔ [unhusked rice];Peyrot 2018: 254-255),这表明中亚东部有两个不同的词条。另一个在欧亚中部语言(主要是伊朗语和突厥语)中普遍使用的稻米术语 šālī 专门指未碾碎的稻米。这个词很可能是从梵语 śāli- 借来的(Morgenstierne 2003: 78),而梵语 śāli- 又是当地借来的(Mayrhofer 1976: 632)。

与水稻传播到西亚有关的最常引用的文献是《史记》(司马迁 1993 [109-91 BC]: 第 123 册:3160)。汉朝第一位出使 “西域 ”的使者张骞据说在大宛(以及下文提到的帕提亚和迦勒底)种植了水稻,根据大多数学者的说法,大宛就是历史上的费尔干纳地区。

在此后的 500 年中,关于中亚西部稻米的文字记载很少,但这可能是由于文字资料普遍匮乏的缘故。《晋书》(方苞,1974 年 [公元 265-420 年]:卷 97:2542)中提到了大宛的稻田,但《晋书》的某些部分似乎是从更早的《史记》中流传下来的。水稻并没有出现在阿维斯陀文字中(尽管这些文字中只提到了少数植物;Boyce 1979),希罗多德提到的波斯谷物中也没有水稻(希罗多德 1987 [公元前 440 年])。同样,《魏书》(魏书 2018 [公元 551-554 年]:卷 102:2271)中也说博西不种水稻,这一记载很可能是公元 436 年北魏使团收集的(Agostini 和 Stark 2016)。这一说法在《北史》(李 2018 [公元 643-659]:卷 97:3222)和《周书》(令狐 2018 [公元 636]:卷 50:920)中被简单重复,表明水稻在整个西南亚仍很罕见。此外,在古代巴克特里亚(今土库曼斯坦;公元前四世纪)的阿拉姆文献和任何巴克特里亚文献(公元四世纪至八世纪)中都没有水稻的记载,而在这些文献中都提到了小麦、大麦和小米(Naveh 和 Shaked,2012 年;Sims-Williams,2012 年)。上泽拉夫山谷穆格(Mugh)出土的索格迪亚经济文献(公元八世纪初)中也没有稻米,其中对各种谷物进行了详细讨论(Bogolyubov 和 Smirnova,1963 年)。

公元五世纪,《魏书》提到了中亚多个地区的水稻种植,包括:

(1) 下喀什卡-达里亚的纳克沙布(諾色波羅)(卷 102: 卷 102:2273);(2)撒马尔罕绿洲布隆古尔地区的卡布丹(Jiabudan 伽不单)(卷 102:2273);(3)也可能在布哈拉。尽管布哈拉的说法只是间接的,因为稻米只与布哈拉(Niumi 忸密)以西的小公国早伽至有关,但正如我们在下文中指出的,这可能是帕伊肯德(《魏书》卷 102:2273)。

中国旅行家玄奘和慧乔记录了当地的食物,米饭很少出现,但他们指出波斯人喜欢吃面包。胡林语》(唐朝,公元 618-907 年)记载了索格底人烹饪的菜肴 “华罗”(在中古汉语中,这听起来可能更接近于 “皮拉芙”)。魏书》中的记载很可能是公元 437 年北魏使臣前往费尔干纳和恰赫(今塔什干一带)收集的(Yu,2013 年)。尽管如上所述,索格王朝的经济文献中没有稻米的记载,但历史学家注意到在索格王朝的佛教和摩尼教文献中,有两个不同的稻米术语:βrinj(brync)和 rīzā(ryzʾkh)(Benveniste 1940: 48)。前者是从中古波斯语借来的。

前者是来自中古波斯语的借词。后者与许多欧洲语言中广泛流传的一个术语同源。此外,索格迪亚历史学家还注意到一个稻田术语 ryzʾkh ʾstny(Benveniste,1940 年:48)。水稻很可能从南方(巴克特里亚、犍陀罗和北印度)传到索格底亚那--索格底亚那提到了水稻,但恰赫(Zheshe 者舌)却没有提到,这说明了这一词源的南方来源--或许是索格底亚那与北印度通商的结果、 或者是匈奴时期与南方地区政治和文化联系的结果(Kidarite 和 Hephthalite 在索格底亚那、巴克特里亚和犍陀罗的统治--见 Alram 2016)。塔里木盆地土生土长的吐火罗语中的稻米一词与此不同,这表明稻米随索格迪亚散居社区流散的可能性较小。最后要说明的是,《魏书》第 102 章(约公元 437 年)中的早伽至(Zaojiazhi)国据说只有 “少量农田”,因此 “稻麦从邻国输入”。可以说,这段文字指的是巴肯德,那里可能曾进口过稻米,下文将讨论最近在那里发现的稻米考古植物学资料。

考古植物学数据

如今,乌兹别克斯坦泽拉夫山谷的部分地区以及最北至哈萨克斯坦东南角的一些特别潮湿的河谷都种植水稻。最近,Chen 等人(2020 年)报告了来自 Khalchayan 遗址的早期稻谷。该遗址位于乌兹别克斯坦东南部苏尔汉河畔,从遗址中发现了两粒保存完好的稻谷(图 2g)。这两颗谷物来自一个灰坑,灰坑位于一个建筑群中,发掘者称其为王朝圣地(Chen 等,2020 年)。该建筑群包含大量文物,包括钱币、陶瓷雕塑和壁画,清楚地表明了其精英地位。这两个谷物的直接年代为公元 230-416 年。苏尔汉河谷地区如今是一个富饶的农业区,而在过去,当冰川融水在整个夏季汇入苏尔汉河大动脉时,该地区可能要繁荣得多。20 世纪 70 年代苏联的一次公开发掘称,在费尔干纳的一个遗址群,即第 28、29 和 61 号遗址群(图 1)中发现了大量稻谷,其年代可追溯到公元第一个千年早期(Gorbunova,1986 年)。另据报道,在吉尔吉斯斯坦奥什地区靠近现代克基顿镇的 Munchak Tepe(公元五至七世纪)的泥砖碎片中也发现了米粒(Gorbunova,1986 年)(Brykina,1974 年)。

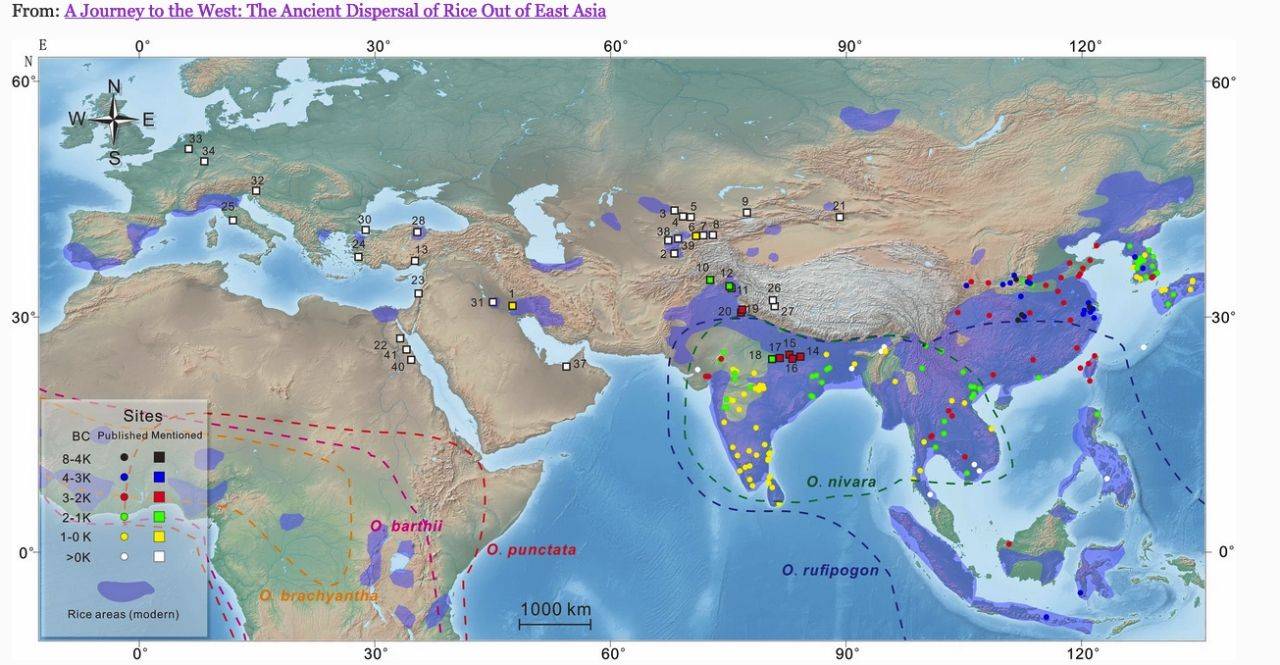

图 1

图 1

修改自 Ray 等人(2012 年);虚线表示野生稻物种的现代分布范围;(1) 苏萨(Strabo,1924 年 [公元前 7 年-公元 23 年];Miller,1981 年);(2) Khalchayan,约公元 250 年(Chen et al. 2020);(3) Konyr-tobe,公元七世纪(Bashtannik,2008 年);(4) Karaspan-tobe,公元四至五世纪(Bashtannik,2008 年);(5) Djuvan-tobe,公元七世纪(Bashtannik,2008 年);

公元前 1100 年(Mir-Makhamad 等人,回顾中);(10)Barikot,约公元前 1200 年(Spengler 等人,2020 年);(11)Semthan,约公元前 1500-500 年(Lone 等人,1993 年);(12)Gufkral 和 Bruzahon,约公元前 1800-1000 年(Kajale,1982 年);(13)Tarsus(Dioscorides,2000 年[公元 64 年]);(14)Senuwar(约公元前 2200-600 年);(15)Jhusi(约公元前 2200-1900 年);(16)Tarsus(Dioscorides,2000 年[公元 64 年])。公元前 2200-1900 年);(16) Chopani Mando(公元前第三个千年);(17) Koldihwa(公元前第三个千年);(18) Mahagara(公元前第二个千年早期);(19) Bahola(公元前第二个千年);(20) Masudpur(公元前第二个千年);(21) 阿斯塔纳墓地,公元 304-439 年(Chen et al. 2012 年);(22) Quseir al-Qadim,公元二世纪(van der Veen 和 Morales,2015 年);(23) Mishna(公元二世纪);(24) Lesbos(Theophrastus,1916 年 [公元前 350-287 年]);(25) Rome(Apicius,1984 年 [公元一世纪];(Pliny the Elder,1855 年 [公元 77-79 年]);Horace,2008 年 [公元前 35 年]);(26) Kyung-lung Mesa,公元 455-700 年(Song et al. 2018);(27) 泽邦,公元第一个千年(Song et al. 公元前 60 年]);(30) 伊斯坦布尔(Anthimus,1996 年[公元 500-525 年]);(31) 巴比伦塔木德(公元六世纪);(32) Aelia Mursa,公元二世纪早期(Reed 和 Leleković,2019 年);(33) Novaesium,公元一世纪早期(Knörzer,1970 年);(34) Mogontiacum,公元一世纪晚期(Zach,2002 年);(35) Kharasam 的 Teshik-Kala,公元七世纪至八世纪之间(Brite et al. 2017 年);(36) Erkala(梅尔夫河),可能是公元三世纪(Usmanova 1963 年);(37) 阿拉伯联合酋长国的 Mleiha,公元三世纪)(Dabrowski 等人,2021 年);(38) 布哈拉,约公元 1000 年,正在研究中;(39) Afrasiab,约公元 1000 年,正在研究中;(40) Berenike,公元第一个世纪(Cappers 2006 年);(41) Myos Hormos,公元第一个世纪(van der Veen 2011 年)

说明古代水稻传播情况的地图;蓝色阴影区域代表现代水稻种植的范围。

新疆吐鲁番地区阿斯塔那墓地也出土了公元一千年后半期的干稻谷(Chen 等,2012 年;图 2k-m)。

阿斯塔纳墓葬出土的所有谷物的谷壳都是铰接的,位于一个陶罐的底部,与扫帚菜、狐尾粟(Setaria italica)和面包小麦,以及一些Echinochloa crus-gali、Vaccaria segetalis、Seteria viridis和Acroptilon repens的种子混杂在一起。对殉葬品的考古评估使学者们无法确定死者的社会地位,但他们估计墓葬的年代在公元 327-460 年之间(李和张,2006 年)。Bashtannik(2008 年)报告说,在 Karaspan-tobe 发现了两粒古代稻谷,一粒是公元四至五世纪的稻谷,另一粒是公元七世纪 Djuvan-tobe 的稻谷。这两个中世纪村庄遗址都位于哈萨克斯坦干旱的南缘锡尔河支流沿岸。虽然 Bashtannik(2008 年)的研究规模较小,但他确实发现了数以百计的小麦、大麦(Hordeum vulgare)和秫米(Panicum miliaceum),这可能表明稻米在中世纪早期仍处于次要地位。他还报告了公元七世纪奥特拉尔绿洲 Konyr-tobe 村出土的少量稻米(Bashtannik,2008 年)。

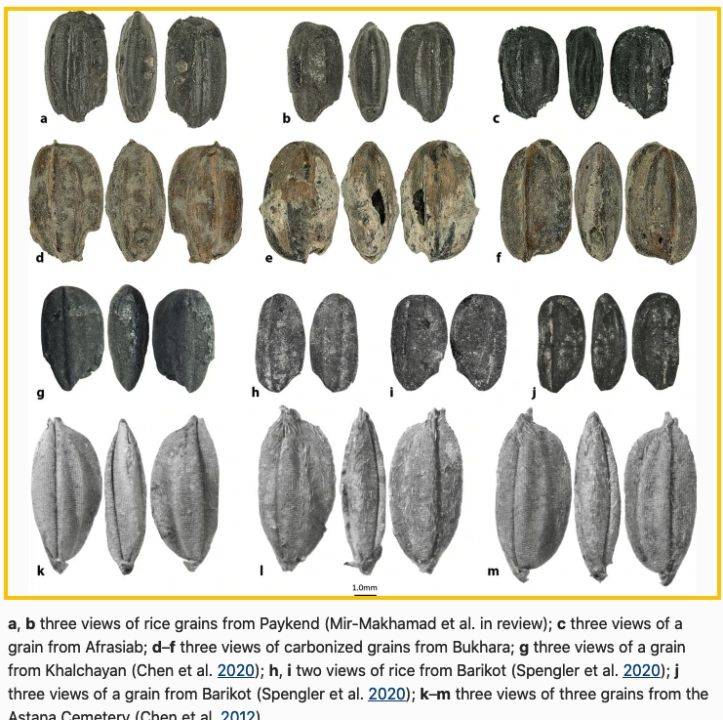

图 2

图 2

图 2

a, b 来自 Paykend 的稻谷三视图(Mir-Makhamad 等人,综述);c 来自 Afrasiab 的稻谷三视图;d-f 来自 Bukhara 的碳化稻谷三视图;g 来自 Khalchayan 的稻谷三视图(Chen 等人,综述);h, i 两枚稻谷三视图(Mir-Makhamad 等人,综述)。2020 年);h、i 两幅来自巴里科特的稻谷的视图(Spengler 等人,2020 年);j 三幅来自巴里科特的谷物的视图(Spengler 等人,2020 年);k-m 三幅来自阿斯塔纳墓地的谷物的视图(Chen 等人,2012 年)。

在哈萨克斯坦东南部的塞米雷奇耶地区,Tuzusai 和 Tseganka 8 遗址的人为沉积物中发现了可能的水稻植石(Rosen 等,2000 年)。这些所谓的水稻残骸可追溯到公元前一千年中晚期(Chang 等人,2002 年、2003 年)。在图祖赛进行的三季额外考古植物学调查未能发现任何水稻的大型植物学遗迹,这使人们对早期的说法产生了怀疑(Spengler 等,2017 年)。据报道,在新疆一座公元前 400 年的干化古墓中的绵羊和山羊粪便中也发现了扇形的稻米状植金石(Ghosh 等,2008 年)。水稻不可能出现在这些高纬度干旱地区,尤其是在这么早的时期,这意味着需要进一步的研究来证实或否定这些报道,就像上述来自东亚和南亚的早期植物残片一样。

关于中亚考古植物稻米的其他稍晚的说法包括:苏联早期在乌兹别克斯坦霍拉萨姆绿洲的 Teshik Kala 的发掘中提到了公元七、八世纪的稻米(Brite 等人,2017 年),以及土库曼斯坦梅尔夫(Merv)比 Teshik Kala 稍早的萨珊王朝时期的稻米(Usmanova,1963 年)。关于梅尔夫谷物的报告指出,这些谷物来自泥砖和灰泥地面,但这一说法还需要进一步证实。在乌兹别克斯坦布哈拉绿洲帕伊肯德(Paykend)的一个拉巴特炉中也发现了三粒稻谷,其年代约为公元 1100 年的卡拉汉王朝时期(Mir-Makhamad 等人,综述中;图 2a,b)。

Paykend 组合中有成千上万的小米和谷物,说明稻米在中世纪时期一直很罕见。在卡拉汗王朝的都城阿夫拉西阿布和布哈拉正在进行的研究也发现了稻谷;不过,在这两个地方,在数以万计的谷物和豆科植物中,稻谷也只有几粒。在阿夫拉西阿布(古代撒马尔罕)居民区的一处淤泥堆积中发现了三粒稻谷(图 2c),而在古代布哈拉中心方舟附近的一个地区进行的发掘则发现了一百多粒稻谷(图 2d、e、f),以及数以万计的其他经济种子(图 3)。

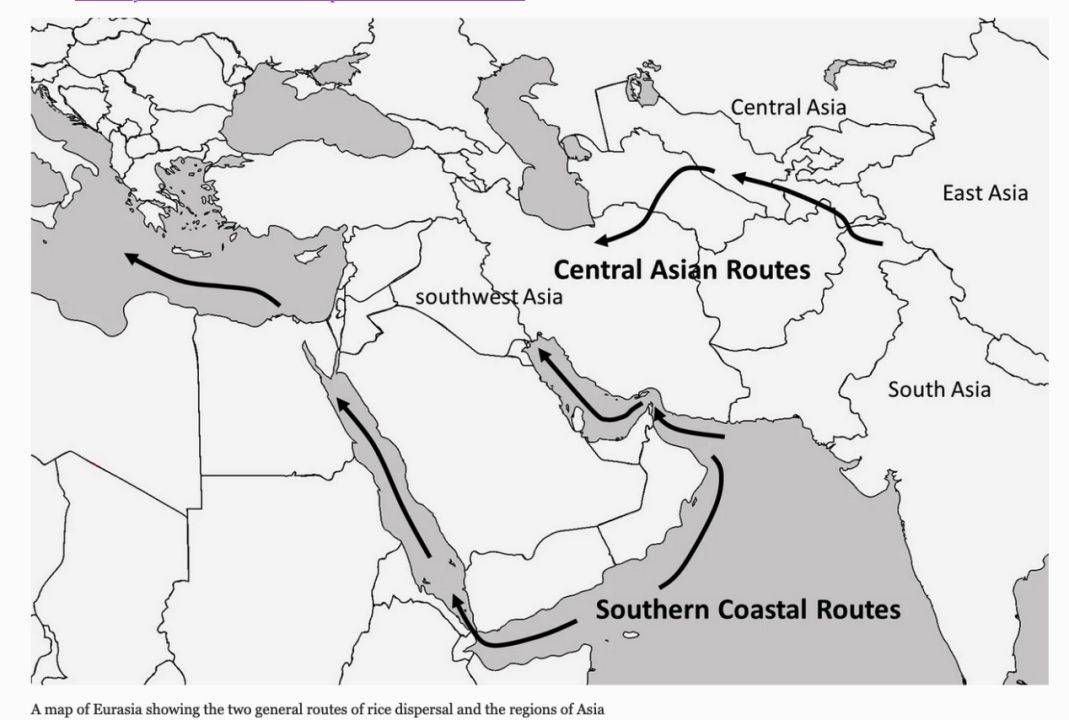

图 3

欧亚大陆地图,显示水稻传播的两条主要路线和亚洲地区

南亚沿海路线

历史渊源

希腊作家 Diodorus Siculus 的《Bibliotheca Historica》(1967 年[约公元前 60 年]:第 2 卷第 36 章)重述了现已失传的据说是几个世纪前的文献中的记载,提到公元前 316 年卡迪亚的欧米内斯的士兵吃稻米,据推测,这可能是在现代伊朗地区。

此外,Theophrastus(1916 [公元前 350-287 年]:第 4 卷,第 4 节)提到印度种植水稻,这表明他至少知道水稻是什么。Theophrastus 很可能是从亚历山大的探险队成员那里了解到这种作物的,而且他明确指出这种作物是作为粥或泥食用的。不过,贝尔托尼(2014 年)认为,提奥弗拉斯图斯并不直接熟悉这种植物或其地理起源,他指出,他第一次提到水稻时,将其与埃及的小麦品种联系在一起。多部希腊罗马文献中都提到了水稻,但所有这些文献的作者都是以《行星史》为基础的。有趣的是,斯特拉波(1924 年 [公元前 7 年-公元 23 年]:第 XV 卷,第 1 册:18)称苏西斯/苏西安娜种植水稻,这很可能是基于卡桑德里亚的阿里斯托布鲁斯(Aristobulus of Cassandria)早先丢失的记载(Dueck,2015 年)。波斯波利斯防御工事档案中的两段文字似乎提到了在利杜马(公元前 499 年)和库尔拉(公元前 587 年)处理稻米(埃兰语 miriziš)的情况,这两个地方都位于苏萨和波斯波利斯之间的皇家大道上(Hallock 1969 年;Tavernier 2007 年;Muthukumaran 2014 年)。

《史记》(司马迁 1993 年 [公元前 109-91 年]:第 123 卷)也支持这些说法,称安西盛产水稻,而安西被认为是中国对帕提亚帝国的旧称。劳弗认为,即使是中国史书中关于西亚稻米消费的负面证据也很有分量,“因为中国人作为一个吃稻米的民族,总是急于弄清外国民族是否种植和消费稻米”(劳弗和《中国伊朗史》1919 年:372)。虽然大多数历史学家都承认西亚在公元前第一个千年末期就出现了水稻,但它很可能只是一种商品作物(Laufer and Sino-Iranica 1919)。Muthukumaran(2014 年)认为,楔形文字表中可能有更早的阿卡德语关于水稻的记载,但我们在此不做探讨。

迪奥斯科里得斯(2000 年 [公元 64 年])也提到用稻米制作面包,他说稻米的营养价值不如小麦。在《自然史》中,老普林尼(Pliny the Elder)讨论了一种用大米制成的类似 “大麦水 ”的饮料(Stadler 1914 年),尽管他也不熟悉水稻植物的样子,或者他描述的可能是另一种植物: “水稻的叶子是肉质的,像韭菜,但更宽;植株高 18 英寸,开紫色的花,根是圆形的,像宝石一样"(1855 年[公元 77-79 年]:第 18 卷,第 13 章)。Apicius 在他的烹饪书(1984 年[公元一世纪]:第 2 册,第 2 章)中称西亚种植大米;他特别提到大米是酱汁的增稠剂。然而,在该书的 400 份食谱中,大米只出现在百分之一的食谱中(彼得森,1980 年)。斯特拉波(1924 年[公元前 7 年-公元 23 年]:第 15 卷,第 1 章,第 18 节)参考了亚里斯托布鲁斯早期的著作,指出 “水稻生长在水的围栏中,也包括在床中”。斯特拉波和《史记》(书 123:3163)也有独立的记载,提到了条枝国,可能是幼发拉底河-底格里斯河流域南部、现代巴士拉周围的查拉肯王国(希尔,2009 年;杨,2014 年)。斯特拉波还指出,巴比伦尼亚、巴克特里亚、苏萨和叙利亚下游地区都种植水稻(Stadler,1914 年)。其他古希腊罗马文献也记载了水稻的药用价值,包括贺拉斯(2008 [公元前 35 年]:第 2 册,第 3 章:155)的《讽刺诗》和塞尔苏斯(1938 [公元一世纪]:第 2 册,第 20 章:1)的《药理学》。塞尔苏斯将大米与软奶酪、牛奶、荨麻、锦葵和生鸡蛋一起煮成粥,对其药用价值进行了分类。拜占庭医生 Anthimus(1996 年 [公元 500-525 年])和盖伦(公元 150-210 年;Tassinari 2019 年)在六世纪初都提到过大米,他们都声称用羊奶熬制的大米粥对胃部不适有很好的疗效。公元第一个千年,大米的药用功效在地中海地区非常普遍(Nesbitt 等人,2010 年)。

古典文献中将大米作为印度食品、酱汁增稠剂或药物的记载表明,在古代地中海地区,大米是一种罕见的奢侈食材。

公元一世纪埃及商人在红海的航海日志《Periplus Maris Erythraei》(Schoff,1912 年)中提到大米是一种贸易品。

历史上和考古植物学中关于埃及红海港口谷物的记载似乎都表明,这种谷物可能是由航海商人运输的高级交换商品。其他学者也强调了大米作为商品通过红海到地中海贸易的可能性。谷物的重量和陆路旅行的摩擦可能解释了为什么它花了如此长的时间才散布到西亚大部分地区。正如许多学者所指出的,在古代世界,陆路运输谷物的成本高得令人望而却步。戴克(Decker,2009 年)写道,到公元二世纪,水稻已成为埃及当地的一种作物。然而,Cappers(2006 年)指出,在公元前三世纪至公元八世纪的 34,230 份古代纸莎草文本中,只有四份报告提到了水稻。

在公元前几个世纪的古代《圣经》译本中,包括撒玛利亚亚兰文 Targum、希腊文 Samariticon 和叙利亚文 Peshitta(Lӧw,1924 年;Feliks,1963 年;Rabin,1966 年),早期提到的可能是南黎凡特的水稻。犹大人和撒玛利亚人可能是第一次将大米作为奢侈品进口,一位学者提出圣经中的 “米尼的麦子”(《以西结书》27:17)指的是从犹大出口到推罗的奢侈品,就是大米(Rabin 1966 年)。关于稻米(orez)是当地粮食作物的明确记载出现在公元二世纪的经典拉比经文《密西拿》中(反映了公元前一世纪和公元一世纪的现实情况)。

拉比的记载表明,此时稻米在南黎凡特已广为人知,但并没有长期存在(Feliks,1963 年)。密西拿》区分了以色列境内和境外种植的稻米(《密西拿》,Demai 2:1),而相关的拉比文献则提到安提阿平原种植的红米有别于以色列的白米(《Tosefta》,Demai 2:1;《耶路撒冷塔木德经》,Demai 2:1 - Feliks 2008 年概述)。拉比文本中的其他参考资料表明,稻米是:(1) 作为夏季作物在罗马的巴勒斯坦种植;(2) 出口到邻近地区;(3) 带壳或去壳储存;以及 (4) 烤、焗或煮(《密西拿》,Shevi'it 2:7, 10;《哈拉》1:4, 3:7, 10, 4:3;《贝亚》8:3--摘要见 Feliks 1963, 2008)。耶路撒冷塔木德经》(公元四世纪末至五世纪初节录)和雷霍夫碑文中的记载表明,拜占庭早期的巴勒斯坦仍在当地种植水稻。与其他地方一样,古代巴勒斯坦的水稻也种植在可以全年灌溉的地区,如帕涅阿斯、加利利海、约旦河谷上游和贝特希恩河谷(费利克斯,1963 年;2008 年;阿马尔,2000 年;萨弗莱,1994 年)。

在美索不达米亚编纂的《巴比伦塔木德经》(公元五至六世纪节录,直到七世纪初才有新的编辑)中提到了水稻,这表明萨珊王朝的伊拉克有水稻种植。这些史料和其他史料证明,在伊斯兰化之前,晚期古代萨珊帝国和拜占庭帝国的不同地区都有水稻种植(Decker,2009 年)。

历史学家认为,水稻种植在伊斯兰早期就已经扩大(Ashtor 1975 [1969];Watson 1983;Amar 2000)。医师 ʿAlī b. Sahl Rabbān al-Ṭabarī(不要与这位历史学家混淆,见下文)在他的 Firdaws al-ḥikmah fī al-ṭibb(完成于公元 850 年)中证实了胡齐斯坦(幼发拉底河-底格里斯河流域南部以西)以外的水稻种植: “我在Ṭabaristān 看到了有 40 年历史的稻米"(al-Ṭabarī 1928: 375)。不过,有迹象表明,在萨珊王朝晚期,水稻种植在Ērānshahr(萨珊帝国的伊朗中心地带)变得越来越重要。在这方面最著名的或许是胡斯拉夫一世进行税收改革后,作为土地税征收作物之一的水稻--每 jarīb(约 1 600 平方米)水稻的税率为六分之五迪拉姆(al-Dīnawarī 1912: 72-73;al-Ṭabarī 1928: 962)。在巴士拉周围地区,阿拉伯人扩张时期(约公元 630 年)就有种植水稻的记载(Ibn al-Faqīh 1885: 187)。

在 Rashīd al-Dīn 的 Kitāb-i āthār wa aḥyāʾ 中,人们往往忽略了 Khusraw I Anūshirwān 在伊朗萨珊王朝晚期曾提到过水稻(Rashīd al-Dīn 1989; Petrushevskii 1960)。此外,萨珊王朝晚期的宫廷不仅供应米饭和米制品(al-Thaʿālibī 1900: Kitāb al-maḥāsin waʾl-aḍdād》(1898 年; Ehrlich,1930 年)--很可能是九世纪末的作者 Abū al-Ḥusayn ʿAlī ibn Mahdī al-Kisrawī,他写了一本关于节庆和 Nawrūzes 的书(Ibn al-Nadīm 1871-1872 年)。

10 世纪晚期,al-Muqaddasi 提到了 Bet Shean 谷地用于出口的稻米种植,至少有一篇文章指出,巴勒斯坦的稻米出口在 13 世纪仍在继续(Amar,2000 年)。与此同时,水稻种植在埃及明显扩大,并成为法尤姆的主要主食谷物(Ashtor 1975 [1969] 引用 al-Muqaddasī 和 Ibn Haukal)。在巴勒斯坦马穆鲁克王朝(十三世纪中叶至十六世纪初),当地的稻米生产被征税(Amar 2000:75)。与小麦和大麦相比,大米仍然是一种次要作物,在中世纪阿拉伯菜谱中,大米通常作为豪华菜肴的组成部分出现(Ashtor 1975 [1969])。根据阿马尔(2000 年)的说法,奥斯曼时期巴勒斯坦的稻米产量有所下降。事实上,在十八世纪的奥斯曼帝国宫廷精英中,大米显然是一种进口商品,大多来自埃及,专供宴会使用(Grehan,2007 年)。大米似乎只是在二十世纪才成为整个黎凡特地区广泛食用的主食。

正如我们在下文中所阐述的,在西亚和欧洲的考古植物学研究中,稻米仍然是难以捉摸的,但在公元一千年前,稻米已经散布在这一广阔的地区。波斯、罗马和伊斯兰早期的灌溉基础设施显然促进了水稻种植的扩展,但水稻种植似乎仍局限于较潮湿的小区域。因此,稻米在西亚和地中海地区仍然是一种奢侈食品。

考古植物学数据

从考古植物学的角度来看,水稻在中亚和西南亚非常罕见,在中世纪及以后的遗址中,水稻往往只是成千上万驯化作物遗存中的一两粒。在伊朗苏萨的帕提亚(Parthian,约公元前 250 年至公元 230 年)遗址中发现了稻谷,斯特拉波(Strabo,1924 年 [公元前 7 年至公元 23 年])也曾指出该古城种植水稻。米勒(Miller,1981 年)在 Ville Royale II 的 3A 层地面上发现了 373 粒碳化的短粒水稻种子,与之相关的还有一个罐子,很可能是储藏谷物的容器,也可能是祭品。与许多历史资料一样,这一发现的背景--宫殿--表明大米最初可能是西亚的上等商品。据报道,苏萨附近南德兹平原的遗址中发现了泥砖中的稻壳印痕,年代在公元前 25 年至公元 250 年之间;如果这些印痕得到准确鉴定,可能表明稻米是当地种植而非进口的,但学者们对是否接受这一说法犹豫不决(奈斯比特等人,2010 年;米勒,2011 年)。在埃及公元二世纪的罗马贸易港口 Quseir al-Qadim 发现了少量保存下来的碳化米粒(n = 33 粒),在罗马贸易中心 Berenike 和 Myos Hormos 也发现了一些米粒(Cappers,2006 年;van der Veen,2011 年;图 1)。Quseir al-Qadim 的谷物主要出土于港口附近,与绿豆(Vigna radiata)和椰子壳(Cocos nucifera)伴生(van der Veen 和 Morales,2015 年)。在这两个红海沿岸遗址中,在较晚的地层中都发现了稻谷,但在伊斯兰时期,稻谷的数量仍然很少。学者们认为,水稻是在罗马时期进口到该地区的,但在伊斯兰时期可能在当地进行了小规模种植(van der Veen 和 Morales,2015 年;van der Veen 等,2018 年)。最近发现的另一处水稻考古植物学遗迹进一步证实了水稻的南部沿海传播路线;阿拉伯联合酋长国姆莱哈遗址的一处强化精英住宅在公元三世纪被一场大火部分烧毁(Dabrowski 等人,2021 年)。遗址中的碳化稻谷证明了人们将稻谷作为食物以及对稻谷外壳的加工,但发掘者仍然认为稻谷总体上是一种稀有作物。

在建筑群的三个不同房间以及庭院中都发现了稻谷,而且许多稻谷都是成团的。

在更远的地方,克罗地亚Aelia Mursa殖民地中心附近的一系列堆满生活垃圾的垃圾坑中发现了五粒稻谷和黑胡椒(Piper nigrum)(Reed和Leleković,2019年),这些垃圾坑的年代可追溯到公元二世纪早期。漂浮的沉积物有 850 升,富含谷物和豆类,很可能是当地种植的,大米和辣椒可能是罕见的舶来品。此外,公元一世纪初,在莱茵河沿岸靠近现代杜塞尔多夫市的 Novaesium 罗马军营或堡垒中发现了 196 粒烧焦的稻谷(Knörzer,1966 年,1970 年)

考古学家将发现米粒的建筑结构解释为军事医疗设施,从而支持了罗马世界的稻米具有药用价值的论点。公元一千年晚期,在罗马城市莫贡提库姆(Mogontiacum)的伊希斯神庙和母神神庙的祭品中也发现了一粒可能是稻米的谷粒,莫贡提库姆是日耳曼尼亚的首府,也就是今天美因茨的所在地(扎克,2002 年)。散落在西亚和欧洲的稻米考古植物学遗迹支持这样一种观点,即稻米是罗马帝国的外来舶来品,除了药用之外,它还是用于特殊膳食的上等商品(Zaouali,2009 年;Marton,2014 年;van der Veen 和 Morales,2015 年)。

水稻种植的集约化

即使在一些最不适宜耕种的生态条件下,世界各地的农民也在进行越来越密集的水稻种植。在西亚干旱地区集约化种植对水的需求量极大的作物,证明了古代人的聪明才智,也说明了决策往往是由口味和菜肴等文化因素驱动的。西亚大部分地区的常温水稻种植劳动强度极高,可能导致土壤盐碱化加剧,而且往往面临歉收的高风险。种植通常需要定期排水和重新灌溉,以避免盐分积累(Samuel,2001 年)。阿富汗和叙利亚的人种史证实了定期循环水的做法,那里的稻田面积也较小,而且休耕期为三年(Samuel 2001)。考古植物学和早期历史证据表明,西亚的水稻种植仅限于特别肥沃和水源充足的生态区域,而且在中世纪晚期之前专门供精英阶层消费。事实上,培根(1980 年)认为,在近代,只有最富有的社会成员才有能力用大米(而不是大麦)制作皮拉米饭。

大米在南亚烹饪中的地位逐渐提高。在大米成为西亚重要食物的几千年前,大麦是赫塔帕提遗址最丰富的谷物,但在恒河平原后来的遗址中,大米则更为丰富(Pokharia 等,2017 年)。到了公元前一千年晚期,在拉杰达尼遗址,稻谷的产量是大麦粒的 250 倍,这似乎说明随着时间的推移,种植方式发生了重大转变。Pokharia 等人(2017 年)指出,拉杰达尼遗址出土的所有其他栽培作物加起来只占整个栽培作物的 4%左右,而水稻则在出土的栽培作物中占据了明显的优势。在大多数南亚考古植物群落中,水稻只是众多不同作物中的一种,但它很可能在季节性轮作系统中作为夏季作物发挥着重要作用。

当今世界水稻种植的突出地位与作物轮作周期息息相关。

可以说,早在《诗经》(公元前 770-476 年;郭沫若,1982 年)等中国典籍中就提到了作物轮作周期;不过,《诗经》等汉代典籍表明,冬小麦和短季粟的轮作周期非常突出。到了公元一千年中期,这些耕作制度显然得到了显著的加强,并出现了各地区特有的轮作形式(Guo,1982 年)。汉代,涉及灌溉的集体劳动项目扩展到整个中国北方,并蔓延到干旱的中国西部(张和田,2015 年;李等人,2017 年)。标志着汉代开始的人口变化很可能与作物轮作周期和夏季灌溉田的扩大有关(Hosner 等,2016 年)。从考古植物学的角度来看,早在公元前 1000 年(Deng 等,2020 年),小麦在中国北方的重要性就已开始显现,但小麦在汉代才真正占据主导地位,这与磨面、使用面条和馒头等烹饪方式的转变相吻合(Bray,1984 年)。

虽然早在公元前一世纪,人们就开始种植冬小麦和夏黍,这在范僧虔的《农书》(Shih,1959 年)中有所记载,但在速生品种开发之前,利用水稻进行作物轮作是不可能的。

在中国宋代之前,大多数水稻可能是在天然水源附近或容易被水淹没的土地上作为夏季作物种植的。由于这些早期水稻品种的栽培季节较长,每年只能轮作一次,因此水稻占据了最多的耕地。有学者认为,东亚水稻种植的集约化与生长期较短的水稻品种的发展息息相关(Ding 1957;Chang 1976;Anderson 1988;Simoons 1990)。生长迅速的占婆稻于 11 世纪从福建传入长江;历史资料明确指出,占婆稻是由唐太宗于 1011 年引进的(安德森,1988 年,2014 年)。大规模的集体劳动项目,包括灌溉、水坝和堤防建设以及森林砍伐,据说发生在宋代,伴随着双季稻制在中国南方的引入(安德森,2014 年)。由此导致的东亚人口增长将反映北方的农业人口转型,即汉代开始的小麦/小米轮作周期,或 20 世纪 60 年代引入绿色革命作物和雄性不育杂交水稻所导致的整个东亚的人口转型。

Laufer 和 Sino-Iranica(1919 年)认为,西亚的水稻种植在伊斯兰时期开始之前(公元七世纪之后)并不突出。Watson (1983:17)赞同这些观点,声称 “在哈里发的东部地区,古代就有水稻种植,伊斯兰教的早期几个世纪,水稻种植得到了扩展”。他还认为(1983 年:17),“伊斯兰世界几乎是在有水灌溉的地方就开始种植水稻”。Watson 将稻米在西亚菜肴中的重要性与伊斯兰扩张(始于公元 623 年)直接联系起来,作为其早期伊斯兰农业革命的一个固定组成部分。许多学者对 Watson 的说法提出了质疑(Johns,1984 年),但也有学者对他的说法进行了驳斥,指出考古和历史记录并不清楚,也没有探究农耕密集化的所有必然因素--Watson 的论点可能有很多是真实的,但并非全部(Decker,2009 年;Fuks 等,2020 年;Kennedy,2011 年;Squatriti,2014 年)。西南亚伊斯兰时期的考古植物学研究较少,原因是研究重点集中在早期时期。不过,Samuel(2001 年)报告了幼发拉底河中上游几个村落遗址的植物遗存。她没有从八世纪到十世纪的地层中发现任何稻米,但她报告了十一世纪到十四世纪地层中的少量碳化谷物和轴基。

阿拉伯地理学家,如 al-Muqaddasi(公元 945-991 年),注意到政府资助的灌溉项目,特别是伊朗法尔斯地区库尔河沿岸的灌溉项目。Al-Muqaddasi 还称,库尔河支流 Pulvar 河上的伊斯塔克尔古城周围是稻田和果园(Sumner 和 Whitcomb,1999 年)。拉希德-阿尔丁-哈马达尼(Rashid-al-Din Hamadani,1247-1318 年)是伊尔汗国时期的政治人物和历史学家,他描述了印度流行的一种类似巴斯马蒂的大米品种(安德森,2014 年)。在《巴布尔回忆录》中,这位统治者指出,当他的军队穿过阿富汗卡菲尔斯坦地区的山丘时,卡菲尔人逃跑或被杀,他的军队缴获了大量大米(《巴布尔回忆录》,1922 年 [1483-1530]: 第 2 卷,第 14 章)。十六世纪皇帝阿克巴的大臣阿布-法兹尔-伊本-穆巴拉克(Abu'l-Fazl ibn Mubarak)记录了制作大米的食谱(法兹尔 1873-1907 [1597]:第 1 卷,第 49-55 章)。阿拉伯地理学家 al-Muqaddasi(945-991 年)在伊朗古伊斯塔赫尔附近的库尔河下游修建了水坝和灌溉系统,用于浇灌稻田和果园。莫卧儿皇帝努尔丁-穆罕默德-贾汉吉尔(1569-1627 年)提到了撒马尔罕地区的水稻种植(贾汉吉尔,1909-1914 年 [1569-1627 年])。最后,还有一些关于更耐旱的古代水稻的记载;例如,一种特殊的旱地耐盐水稻可能是沿着红海贸易路线从印度传入阿拉伯半岛南部的,可能与历史上种植的哈萨维水稻有关(Dabrowski 等,2021 年)。

烹饪转变

Fuller 和 Rowlands(2011 年)指出,长期以来,烹饪上的鸿沟将亚洲一分为二,西边是烘焙和研磨美食,东边则是蒸煮和烹调美食。在对这一鸿沟的讨论中,他们重点关注了谷物作物在亚洲各地传播过程中的烹饪作用。值得注意的是,黍在东亚被用来制作咸粥,而在西亚,至少有几个古代的例子将黍转化为硬质无酵面包。同样,小麦在东亚被制成馒头、面条和饺子,而不是西亚的烤面包。大米的西传似乎也导致了类似的转变。虽然欧洲古典文献将大米视为一种外来植物(如 Theophrastus 1916 [公元前 350-287 年]),主要是药用植物(如 Anthimus、Celsus、Galen 和 Horace),但在讨论烹饪特性时,它们都提到了米水或磨碎的面粉的使用。古典作家还讨论了用大米制作饮料(可能是发酵饮料)和面包。费利克斯(Feliks,1963 年)在第五至第七世纪的《塔木德经》资料中发现了大米与水果和酒混合制成的甜食。其他历史资料还提到果冻状的菜肴或甜粥和甜饼(奈斯比特等人,2010 年)。

即使在早期阿拉伯语关于大米烹饪用途的参考文献中,作者也没有讨论类似于皮拉米饭的菜肴;相反,他们谈论的是米啤酒、用米粉制成的烤面包或糕点,以及加牛奶的甜粥。突厥语和阿拉伯语菜肴中使用大米似乎是最近才出现的文化现象,可能与过去几百年来大米的广泛种植有关。米饭皮拉可能是近代对大麦煮或煎菜肴的改良,这种菜肴大致具有许多相同的特性(培根,1980 年)。最早的早期阿拉伯食谱可追溯到公元 940 年至 960 年之间,其中包括由 Sayyar al-Warraq 整理的 615 份食谱(Nesbitt 等人,2010 年;Nasrallah,2007 年;Marton,2014 年)。其中只有少数食谱涉及米饭,主要是米饭面包和发酵啤酒。Nesbitt 等人(2010 年)指出,在 13 世纪的四本早期阿拉伯语烹饪书中,成书时间较晚的烹饪书中有更多关于米饭的食谱。他们还指出,许多食谱都是粥,有时加肉,但通常加糖或蜂蜜,在许多菜肴中,少量大米(有时是面粉)被用作增稠剂。塞缪尔(Samuel,2001 年)还引用了九世纪和十世纪的历史文献,其中提到了甜米饭和牛奶粥,并加入了水果糖浆、藏红花、糖、葡萄、无花果、枣或蜂蜜,以及谷物发酵或用米粉烘焙的说明。随着大米烹饪作用的改变,它在西亚菜肴中的地位也日益突出。

另一本保存下来的阿拉伯语烹饪书《Kitab al-Tabikh》由穆罕默德-本-哈桑-巴格达迪(Muhammad bin Hasan al-Baghdadi)写于 1226 年,其中提到了几道用大米烹饪的菜肴(佩里,2017 年)。一本 13 世纪的烹饪书中介绍了九道含有米饭的菜肴,其中大部分是皮拉夫;不过,总体而言,米饭只是其中的一小部分,而《宴会者喜爱的香味和口味之书》显然是为精英阶层的口味而写的(佩里,2017 年)。

这些烹饪书中的另一本是阿勒颇的伊本-阿迪姆(Ibn al-Adim of Aleppo)所写的《Kitab al-Wusla》,他曾在加沙和埃及生活,写书的时间是 13 世纪初,书中首次明确提到了一种类似于皮拉芙的菜肴,其中有大米、大蒜、肉和鹰嘴豆(奈斯比特等人,2010 年;Zaouali,2009 年)。纳斯拉拉(Nasrallah,2018 年)最近翻译了另一本埃及烹饪书《餐桌上的好处和品种宝库》,该书可追溯到十四世纪,其中有更多关于米饭的食谱,说明米饭在烹饪中的重要性逐渐增加。Watson (1983 年)将米饭食谱的数量与腌菜制作方法的数量进行了比较,指出作者介绍了数十种腌菜的制作方法。一些早期的阿拉伯地理学家或旅行家也提到过大米;伊本-白图泰(1325-1354 年)提到他在从麦加到麦地那的旅途中吃过米饭面包。

伊本-法德兰(Ibn Fadlan,2012 [921])多次提到米饭和鱼。常春(1888 [1228])提到了阿姆河流域的稻米种植,推测可能是沿乌兹别克斯坦和土库曼斯坦的现代边界。随着时间的推移,有关肉类咸味米饭菜肴的记载也在增加。一些学者指出,在这些早期食谱中可以看到许多与制作皮拉米饭相关的习俗,例如洗米(Zaouali,2009 年;Nesbitt 等,2010 年;Marton,2014 年)。在第一批欧洲探险家到达西亚地区之前,大米在整个西亚的潮湿河谷中就已变得十分重要,那时类似于皮拉夫的菜肴已经十分流行。例如,伯恩斯(1834: Book 1: 228)提到了布哈拉的一种米饭和肉类菜肴。

Mac Gahan(1876: 318)提到在沿阿姆河旅行时吃过皮拉芙;Marvin(1881)描述了梅尔夫的皮拉芙;Schuyler(1877: 125)描述了土库曼斯坦的皮拉芙。

结论

从天露山和河姆渡遗址的考古植物学来看,长江下游流域的水稻种群逐渐从野生过渡到驯化,这一过程在公元前 4600 年左右达到顶峰。这一驯化的第一个人为性状在东亚固定为一个栽培种群,并很可能通过富饶的山路从那里传播到南亚。韧穗轴等位基因导入南亚水稻,代表了水稻的驯化。等位基因从完全驯化的粳稻转移到以前的野生籼稻,最终形成了独立的巴斯马蒂和珍珠米支系。从历史和考古资料中可以清楚地看出,水稻在向西传播的过程中沿着两条路线扩散。其中一条路线穿过中亚南部和西南亚的沙漠,另一条路线则通过海路从印度沿红海到达地中海。

大米在南亚的烹饪地位逐渐提高,并最终传播到中亚和干旱的西南亚,在中世纪晚期或现代早期成为一种重要的谷物。关于水稻向西传播的确切时间,以及随着时间的推移,灌溉和公共工程项目的扩大与水稻作物地位的提高有多大关系,还有很多问题有待研究。不过,稻米在西亚最早的烹饪作用是制作甜粥和作为药物,后来才发展成为咸味主食。喜马拉雅山南部的考古植物学数据并不能追溯到足够久远的年代,但这些富饶河谷中水稻种植的存在支持了沿这条路线传播的可能性。虽然稻米是中亚菜肴的重要组成部分,但它很可能直到伊斯兰扩张之后才成为印度河地区以西的重要作物。许多中亚和西南亚菜肴中的皮拉米饭或其他以大米为基础的菜肴可能只是在过去的一千年中才起源的。

作者:纵览