长征出发90周年!5分钟梳理长征路上的重大决策和重要会议

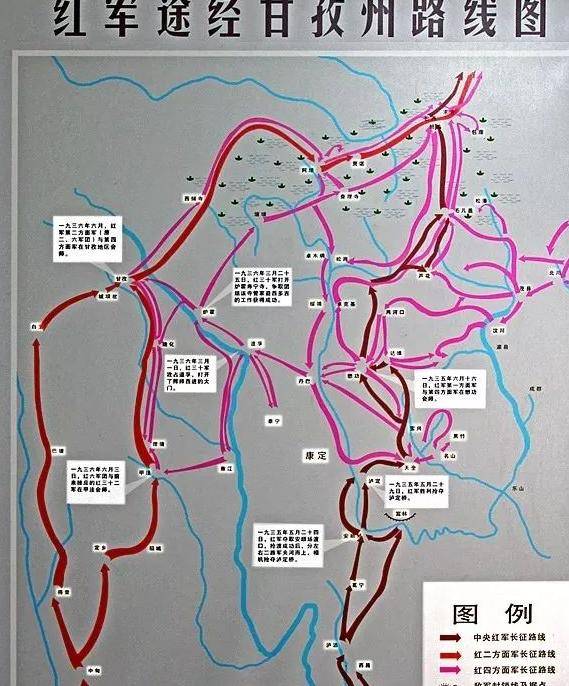

本文所提到的“长征”,指的是从1934年10月开始,到1935年10月结束的红一方面军的长征历程。

1934年10月初,博古等红军领导决定放弃中央苏区,开始向西部的湖南方向转移。这个决定的目的是与在湘西活动的红二军团和红六军团会合,建立一个新的根据地。在此之前,中央已经指派任弼时、萧克、王震等人领导红六军团前往湖南,一方面为寻找道路,另一方面为吸引敌人进攻。

红军主力出发时,5个军团加上机关人员总共8.6万人,而红24师与地方部队总计约1.6万人被留下,由项英和陈毅领导进行游击战。红军主力出发的阵型是:红一军团、红三军团充当先锋,红八军团与红九军团分别担任左右两翼,红五军团担任后卫,军委纵队则位于中间。

由于潘汉年、何长工事先奉命与陈济棠达成了秘密协议,因此在突破了前三道封锁线时,红军能够较为顺利地行动。从突破第一道封锁线到第三道封锁线,红军仅用了20多天时间。突破第三道封锁线后,蒋介石判断红军的目标方向是西方,遂命令何健带领部队继续尾追。

11月下旬,红军成功突破了第四道封锁线,但由于湘江战役的惨烈,红军从出发时的8万多人减员至3万多人,红八军团也因此撤销了番号。“三人团”的军事领导能力受到严重质疑,博古深感责任重大,心情沉重而内疚。

12月上旬,红军翻越了广西与湖南的界山——老山界。此时,红军面临一个重大抉择:是否继续原定计划,向湘西进军,与贺龙和萧克的部队会师?还是放弃原计划,改向其他方向前进?中央决定在湖南西南的通道县召开紧急会议,商讨此生死攸关的决策。

在会议中,顾问李德提出了一个极为大胆的方案:让蒋军追击的部队提前到达红军前方,红军则在后方向北前进,与红二、六军团会合,并在湘赣川三省交界处建立新的根据地。毛主席听后坚决反对,他认为蒋介石已经察觉红军计划并在路上设置重重埋伏,此时北上可能会陷入万劫不复的困境。毛主席建议放弃原计划,继续向西,向敌人力量较弱的贵州地区前进。

毛主席的建议最终得到了大多数人的支持,这次方向调整史称“通道转兵”。根据情报,蒋介石已在湖南布置了四道防线,兵力是红军的五六倍,若继续北上,必将陷入绝境。

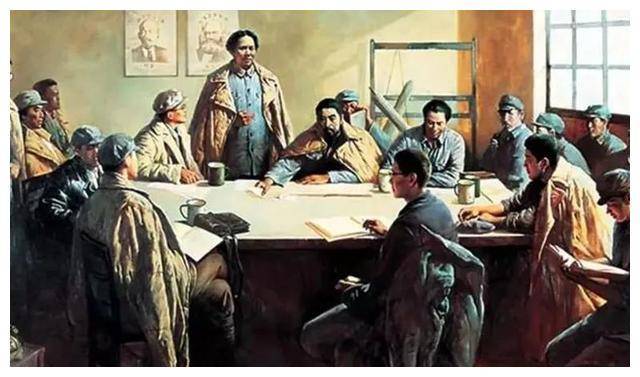

通道会议虽然只召开了一个半小时,但却是一次至关重要的决策会议。此会议不仅对李德的威信造成了沉重打击,导致李德在会议期间以病假离开,而且也恢复了此前被李德罢免的红军总参谋长刘伯承的职务。更为重要的是,毛主席在离开军事指挥岗位二三年后,首次参加了这次会议,并凭借果断决策重新获得了指挥权。可以说,没有这次会议的基础,就没有后来的遵义会议。

通道会议后,红军继续向西进入贵州黎平县。此时,博古等人认为红军已经避开了敌人追击,应该继续执行原定的与红二、六军团会合的计划。然而,毛主席则明确指出,必须放弃这一计划,继续向贵州西北进军,在贵州与四川边界一带建立新的根据地。

在黎平会议上,毛主席的主张再次得到了大家的支持,并形成了《黎平会议决议》,决议确定了新的行军方向,并决定红军到达遵义后召开会议,总结第五次反“围剿”以来的军事经验。

黎平会议后,李德和博古依旧坚持与二、六军团会合的计划,沿途展开争论。为了彻底解决这一分歧,必须进行组织上的调整,使毛主席出任军事领导。为此,1935年1月1日的猴场会议应运而生。

猴场会议重申了黎平会议的决议,明确指出红军今后的发展方向为贵州北部及四川南部,并要求军委在未来的作战方针上必须向政治局报告,彻底剥夺了李德个人独断的指挥权。猴场会议后,李德与博古事实上已经退出了军事指挥层,15天后,遵义会议召开,他们将进一步退出历史舞台。

红军到达遵义后,中央根据《黎平会议决议》,召开了遵义会议,总结第五次反“围剿”以来的军事经验。在经过三天的激烈讨论后,张闻天根据毛主席的发言起草了《关于反对敌人五次“围剿”的总结决议》,该决议肯定了毛主席关于红军作战原则的主张,否定了李德和博古的军事主张,并对中央领导机构进行了改组,取消了“三人团”。

遵义会议的召开,挽救了红军、挽救了党,也挽救了中国革命。会议结束后,毛主席指挥红军进行四渡赤水,成功迷惑并调动了敌人,奇迹般突破了围追堵截。

由于敌情的紧急,遵义会议后的一些重大决策未能及时落实,很多重要工作也未能有效部署。因此,在遵义会议后20多天,中央在云南召开了扎西会议。

扎西会议并不是单一的会议,而是在扎西一带的几个地方召开的一系列会议。扎西会议通过了若干重要决议,包括:以洛甫接替博古担任“总负责”,博古改任总政治部主任(此前由李富春担任);通过《遵义会议决议》,明确了未来的发展方向;讨论二、六军团的行动方针,以及红军继续游击战争的战略;讨论红军的缩编问题,即著名的“扎西整编”,这也是长征期间规模最大的一次部队缩编,旨在使红军更加适应机动作战的需要。

1935年3月10日,中央在遵义县苟坝村召开了紧急会议,讨论是否进攻打鼓新场。会议上,大家普遍同意攻打,但毛主席认为此时进行攻坚战可能使红军陷入困境,他的建议未被采纳。会后,毛主席与周总理、朱总司令分析了战场情况,3月11日重新讨论,最终决定放弃攻打打鼓新场。

为了避免因指挥不统一导致的战机丧失,毛主席提议成立“三人军事小组”专责指挥。3月12日,毛主席的提议得到了会议一致通过。苟坝会议确立了应对战争危机时更加高效、精简的指挥系统,为后续战争指挥提供了宝贵经验。

在四渡赤水的过程中,针对红军选择走弓背路而非弓弦路的问题,中央于5月12日在四川会理召开了会理会议。会议批评了个别同志的错误意见,最终决定红军立即北上,与四方面军会师。

1935年6月12日,红一方面军与红四方面军的先头部队在懋功成功会师。为了确定两军会师后的行动方向,6月26日,中央在懋功以北的两河口召开了两河口会议。周总理在会上提出北上建立川陕甘根据地的战略,并通过了关于两军会合后的战略决议。

8月上旬,中央在沙窝召开了会议,决定加强一、四方面军的统一指挥,并推动张国焘执行北上方针。8月下旬,中央在毛儿盖召开会议,明确指出红军北上后应向东发展,而不是向黄河以西,强调左路军应该与右路军合作。

9月9日夜,中央率领一、三军团连夜北上,于9月12日抵达甘南的俄界,并在这里召开了俄界会议,分析张国焘的错误并确认继续北上的方针。之后,红军成功突破了天险腊子口,进入哈达铺,并得知了刘志丹在陕北的相关情况。中央随即召开了哈达铺会议,决定将陕甘根据地作为红军的落脚点。

统计数据显示,长征途中中央召开了多达32次重要会议,而本文提到的这些会议,则是其中最为关键的几次。如果您有更多的补充意见,欢迎在下方留言。

作者:纵览