卓别林:用笑声治愈士兵,从误解到反战传奇

查理·卓别林,一位享誉世界的电影大师。纵使时间过去了40多年,他依旧受人尊敬。不过很少有人知道的是,这位电影大师也曾因“未自愿参加一战”而遭到嘲笑。然而知道他已经逝去后,人们才知道他通过电影为战场上的士兵做出过哪些贡献。

卓别林一生拍过的电影很多,其中最令人难忘的非《流浪汉》莫属。电影于1914年上映,没过多久就风靡全球,他也成为众人心目中的偶像。无论是在广告上、歌曲中、漫画里卓别林在《流浪汉》中的经典形象(滑稽的动作)无处不在。

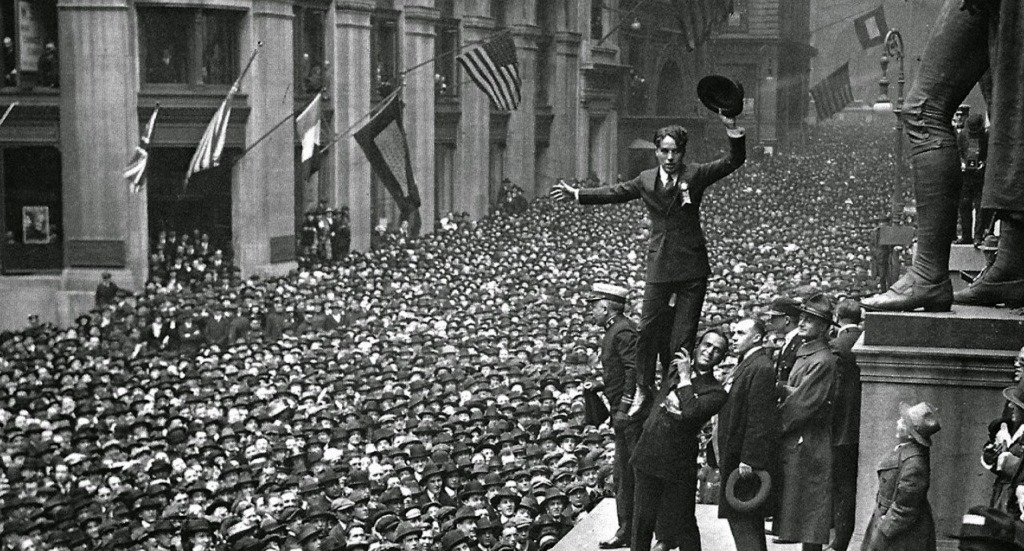

由于他“滑稽”的动作广受欢迎,卓别林在25岁时就已经成名,是颇为受人喜爱的公众人物。而他的电影也不仅播放给大众观看,同样也播放给前线士兵观看,对于他们来说这是治疗创伤的妙药。

有时,放映机会直接将电影投放到医院的天花板上,让卧床不起的受伤士兵无需做起就能够欣赏到卓别林的电影。一旦观众们进入状态,聚精会神的看着卓别林在电影中的“滑稽动作”,他们往往能够忘记伤痛。

笑声有助于减轻伤病们的痛苦,正如卓别林所说的“笑声可以弥补缺失、缓解痛苦”。而且卓别林的电影还跨过了语言障碍,向所有人都表现着同样的效果。

卓别林粉丝们模仿他,向他致敬

卓别林的电影一开始并没引发什么样的问题,但人怕出名。由于卓别林的成名是与一战几乎同时“兴起”的,所以他的举动被受关注。战争期间卓别林因未加入英国或美国军队服役(他是英国人、成名于美国),而被主流媒体称之为“逃兵”或“懒鬼”。

当1917年美国参战征兵压力剧增时,数千人给卓别林写信发泄他们的质疑与愤怒,让卓别林因自己未能入伍而感到蒙羞。事实上,针对诽谤卓别林未能入伍的活动,是由英国媒体大亨、“ 每日邮报”的创始人——诺斯克利夫勋爵(Lord Northcliffe)牵头的。他经常在自己旗下的报纸期刊中批评卓别林,要求卓别林立即返回英国。

“ 每日邮报”的创始人——诺斯克利夫勋爵

例如,《每日邮报》在1916年3月严厉抨击卓别林:他与一家名为“Mutual”的制片公司签订的合同中有一项与战争有关的条款。战争风险条款指出,卓别林在战争期间不得回到他的祖国。

1917年6月,诺斯克利夫又在社论中谴责卓别林:“卓别林虽然身材矮小,但他的脚步非常坚定,他的银幕杂技证明了这一点。......无论如何,卓别林都有义务入伍,因为作为数百万人的偶像,他必须做出榜样”。总之就是一边贬低卓别林,说有他没他都一样,一边又要求卓别林回英国参军。

随着时间的推移,诺斯克利夫的“欺凌”愈演愈烈,迫于无奈的卓别林值得在美国递交了登记申请,同时还向美国和英国提供了25万美元的捐款,用于战争。

由于卓别林是英国人,所以卓别林还需等待英国大使馆的许可。而使馆则力挺卓别林,说道:“我们不认为卓别林是个逃兵,除非我们接到强制征兵的指示。”同样的,前线士兵们也不认为卓别林是个“逃兵”,这一论调不过是有些人自说自话。

最终,卓别林等来了结果,他因身材矮小、体重过轻而被拒绝入伍。但不明真相的人们依旧在发泄这着他们莫名的愤怒。

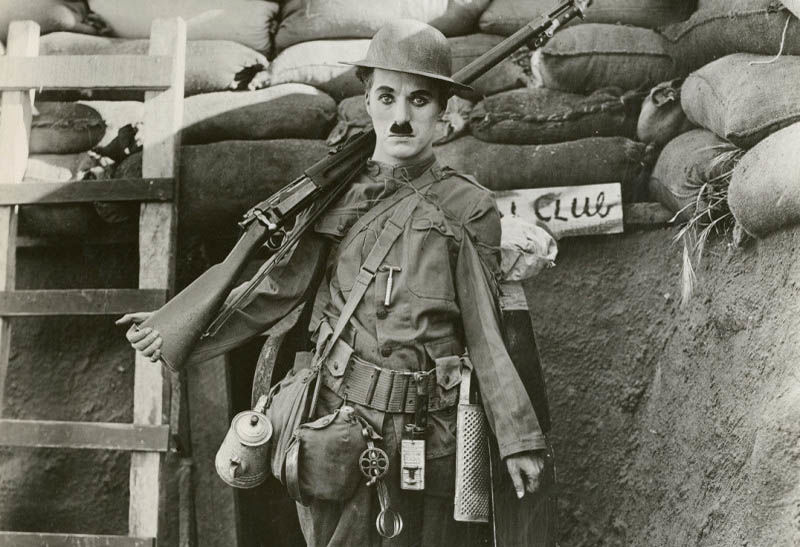

电影《从军记》剧照

后来卓别林意识到,想要尽快的结束战争,他能做的并不是扛着枪去战场上与人拼命,而依旧是要靠电影。于是在1918年5月,卓别林的反战喜剧《枪上肩》上映了,他将《流浪汉》中的滑稽动作展现到了军营中,讲述了一个新手在运营中的尴尬,对战争进行了不失有趣的讽刺。

除了反战情绪,卓别林还反对军国主义,其中最著名的就是《大独裁者》。但这也为他后来被迫害埋下了伏笔。1940年,电影《大独裁者》被人解读为“替苏联宣传”。理由则更是滑稽,“他嘲讽了墨索里尼和希特勒,唯独没有针对斯大林。”果真是欲加之罪何患无辞...

电影《大独裁者》剧照

后来,卓别林还为自己辩解过。但随着二战结束、冷战来临,强加在卓别林头上的罪名立刻让他变的罪大恶极,至1952年他被迫离开美国迁居瑞士。后来在1977年卓别林去世后,人们才真正认识到卓别林电影的价值——他的电影为受伤士兵带去的慰藉,远比他自己上战场有意义。

作者:纵览