冷战航天竞赛:苏联为何在60年代登月中落败?

“这是继苏联第一颗人造卫星后,美利坚民族的又一奇耻大辱!”

1961年4月12日,当尤里·加加林登上太空的消息传至美国时,总统约翰·肯尼迪说出了上述一番话。

从第一颗人造卫星(Spunik-1)到第一次将人类送上太空(东方1号),苏联人在“航天竞赛”早期屡屡拔得头筹,而美国人则陷入了一次比一次深的恐慌之中。

美国《汉斯维尔时报》对苏联载人航天的报道。汉斯维尔(阿拉巴马州)是当时美国的航天研究中心

美国《汉斯维尔时报》对苏联载人航天的报道。汉斯维尔(阿拉巴马州)是当时美国的航天研究中心

在冷战对决的巅峰时刻,所谓“航天竞赛”已不再是单纯的“科技竞争”,而是一场政治竞赛。为应对苏联人的挑战,美国人遂将目标瞄向月球,以期能够挽回颜面。

在加加林进入太空一个月后,美国总统肯尼迪在“国家紧急需要”的特别咨文中强调:“要在10年内将美国人送上月球”。在肯尼迪看来“整个国家的威望在此一举”。

美国人所思,苏联人自然也能想到。早在1年前,苏联航天事业奠基人“科罗廖夫”与苏联探月之父“吉洪拉沃夫”就对登月进行过概念性研究。

那么,一向“领先”的苏联人,为何在“载人登月”上最终败于美国?

“美国人最终将会第一个登上月球!” 肯尼迪的这番豪言壮语,自然会传到苏联人的耳朵中。但苏联人的反应多少有些出人意料......

据说,在肯尼迪公布了美国的“登月计划”后,苏联高层也听取了航天专家“格鲁什科”的汇报。

得到的答案是:飞向月球需要一种巨型火箭,其大小会是将加加林送入太空火箭的15倍。而美国距这个标准还存在差距,离巨型火箭就更远了...

由此,苏联人觉得这要么是想骗苏联人花钱,要么是肯尼迪的宣传。毕竟在之前的总统竞选中,他可是信誓旦旦的承诺“大力发展空间技术”。

但事实证明,他们确实低估了美国人的实力与决心。

对于开展苏联的“载人登月计划”,赫鲁晓夫起初保持着“拒绝”的态度。

根据其子“小赫鲁晓夫”的回忆:这样的态度是出于技术和经济方面的担忧。当时苏联还没有做好载人登月的技术准备,更重要的是没人知道“登月计划”要花多少钱。

对赫鲁晓夫而言,他的目标是在更大的范围内领先于美国人。他不仅要推动苏联的技术领先,也要省下必要的钱去投资农业、建设住房等。

当然还有军事方面,赫鲁晓夫一直担心美苏军事实力对比。所以尽管他也支持科罗廖夫的航天计划,但总免不了问一句:“这会损害我们的防御计划么?”

赫鲁晓夫特别衷爱洲际弹道、玉米,有时还有鞋子。但作为最高统帅,在“登月计划”上他也需要全盘考虑

赫鲁晓夫特别衷爱洲际弹道、玉米,有时还有鞋子。但作为最高统帅,在“登月计划”上他也需要全盘考虑

或许是出于“低估美国人”,或许是出于“通盘考虑”,总之在美国公布“载人登月计划”后,苏联并未立即产生激烈的反应。

直到1962年,赫鲁晓夫才签署了一条命令:使用新开发的质子火箭实现载人绕月和登月。但苏联“载人登月计划”真正展开,还需要等到2年后的1964年。

此时,美国人的登月计划已狂奔了3年,留给苏联人的时间已经不多了,偏偏这时苏联航天团队内部又发生了问题。

苏联总设计师委员会合影(汇集了苏联导弹、火箭方面的顶尖人才)

苏联总设计师委员会合影(汇集了苏联导弹、火箭方面的顶尖人才)

就在美国人举全国之力推进“阿波罗计划”时,原本善于“集中力量办大事”的苏联人却出人意料的发生了“内讧”。

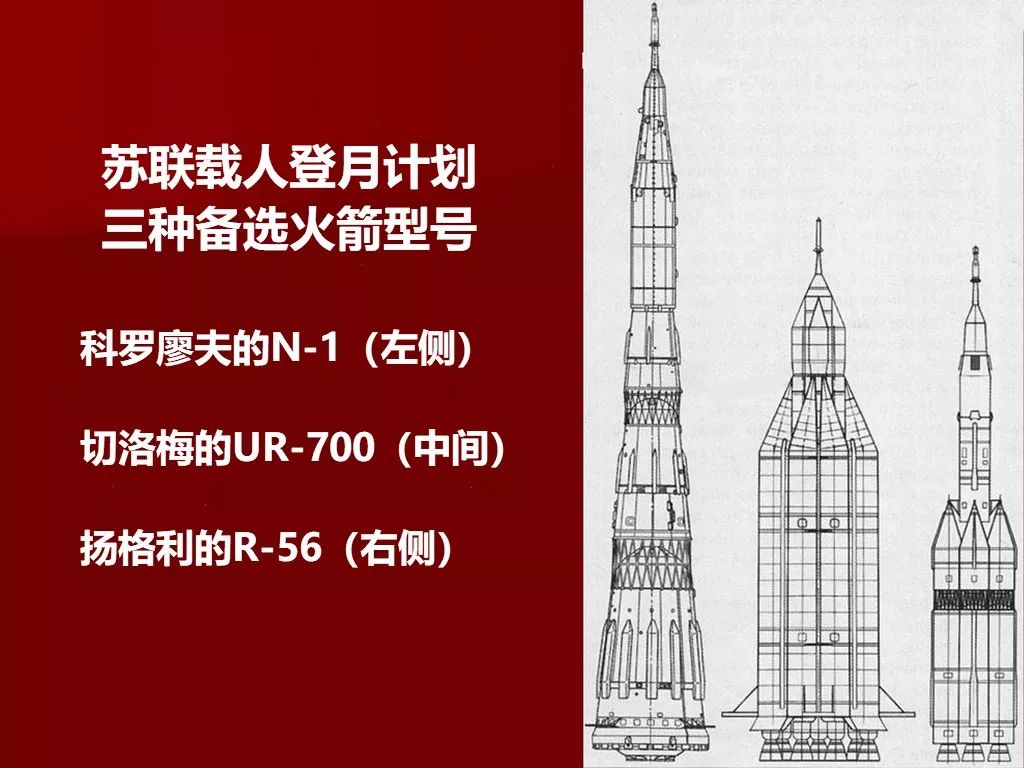

早在苏联载人登月计划的“预热”阶段,就已经出现了三种不同的火箭方案。即谢尔盖·科罗廖夫的N-1,弗拉基米尔·切洛梅的UR-700,米哈伊尔·扬格利的R-56。其中尤以科罗廖夫和切洛梅间竞争最为激烈。

本来,各个设计局间的竞争是有助于技术的发展,但一定要控制在合理范围之内,苏联“登月”一事就坏在苏联高层犹豫不决上。面对二选一(扬格利的方案中途被放弃),苏联高层迟迟下不了决心。

1964年8月3日,《关于探索月球和外层空间有关工作的决议》通过,苏联载人登月计划正式启动。

面对之前悬而未决的问题,“决议”中这样写道:“使用切洛梅的UR-700型火箭搭载OKB-52型飞船进行绕月飞行”,“使用科罗廖夫的N-1型火箭打造OKB-1型飞船实现登月”。

原本,“先绕月,后登月”应是同一计划中的两个不同阶段,苏联人却硬是“切”成了两个部分,由两个机构去完成,而且二者还互不统属、相互竞争。如果说资金充足也就算了,偏偏赫鲁晓夫又太不舍得花钱。

科罗廖夫的继任者“米申”就曾抱怨:“投入不足、力量分散,相较于美国人在阿波罗计划中投的240亿美元,苏联只投资了29亿卢布,合45亿美元左右”。

总之,苏联高层犹豫不决导致的力量分散,已经让苏联在“载人登月计划”先输一招。而设计师间的私人恩怨也同样在扯“计划”后腿。

恩怨的主角,是有着“苏联航天事业奠基人”之称的科罗廖夫,及有着“苏联火箭发动机奠基人”之称的格鲁什科。可以预见,两位巨头间的恩怨会给苏联的“登月计划”造成多少影响。

二人的恩怨源于“苏联大清洗”时期,当年科罗廖夫正是由于格鲁什科的检举,才导致了其多年的牢狱生涯,二人的梁子就是这么结下的。

据赫鲁晓夫之子回忆,其父曾亲自邀请科罗廖夫和格鲁什科共同进餐,以期能够改善二人关系。据说,期间科罗廖夫曾低语道:“草丛里的蛇!”,很明显就算是赫鲁晓夫亲自出马而未能摆平二人间的恩怨。

谢尔盖·科罗廖夫(左)和瓦连京·格鲁什科(右),两位“神仙”打架看的人也颇为无奈

谢尔盖·科罗廖夫(左)和瓦连京·格鲁什科(右),两位“神仙”打架看的人也颇为无奈

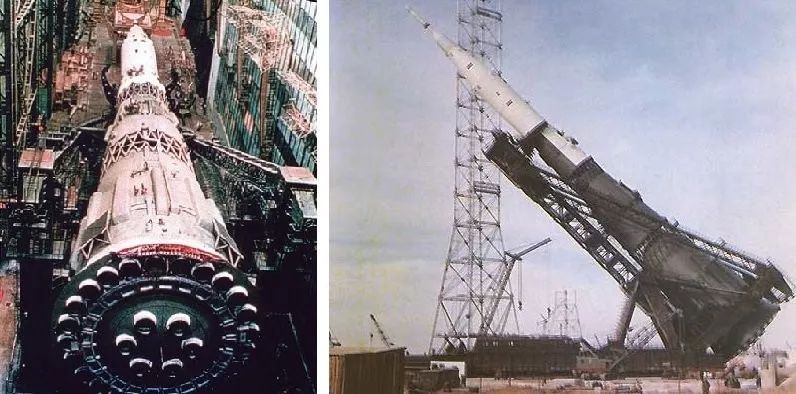

而在登月计划的合作上,科罗廖夫设计的N-1火箭(最早的N-1不是以登月为目的)是整个计划的重头戏,而火箭之心在于“发动机”。

在火箭研发的初期,格鲁什科为N-1的各级提供了不同的发动机。但这些发动机无一例外的都采用有毒的“氮基燃料”(主要是四氧化二氮,剧毒且有腐蚀性),堪称“毒发”。

而科罗廖夫拒绝使用这种发动机,转而与“尼古拉·库兹涅佐夫”合作,请后者提供以煤油、液氧为燃料的火箭发动机,即NK-15。

N-1火箭发动机之事,究竟是科罗廖夫太过固执,还是格鲁什科拒不配合,今天恐怕很难说清。但结果是,格鲁什科抱着正在研发的RD-270,加入到切洛梅一边。而NK-15由于动力不足,科罗廖夫选中只能采用多发并联的方案,徒添难度。

N-1火箭是三种火箭中唯一被实际制造出来的,图片左侧可以看到其尾部内外两圈的发动机,足有30台

N-1火箭是三种火箭中唯一被实际制造出来的,图片左侧可以看到其尾部内外两圈的发动机,足有30台

1966年,一波三折的苏联“登月计划”又迎来了一劫。年初,N-1火箭尚在图纸阶段,谢尔盖·科罗廖夫却猝然离世,这让原本就困难重重的“登月计划”看起来更加遥远。

接替科罗廖夫的是他的副手“瓦西里·米申”,他是一位优秀的火箭工程师,却称不上是一个好的领导者。毕竟,科罗廖夫的担子对一般人而言实在是太重了。

但不管怎样苏联的“登月计划”仍在继续,直至“四声惊雷”终结了他们的登月梦想...

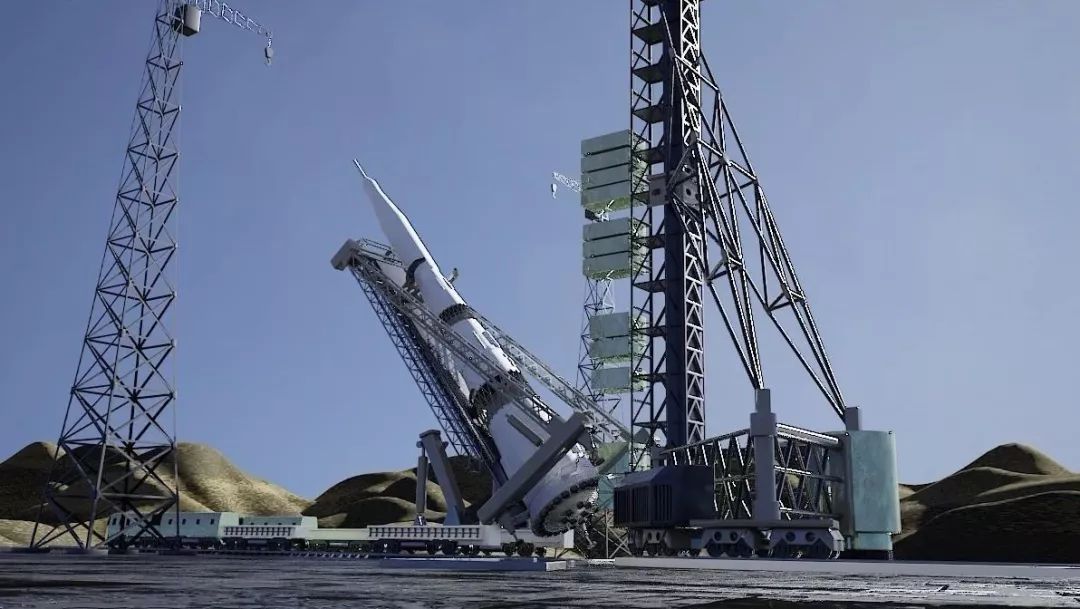

伫立在发射架上的N-1火箭

伫立在发射架上的N-1火箭

1967年2月,N-1火箭的研制工作基本结束,在拜科努尔发射中心开始进行装配。与此同时,专门为它建造的发射台也基本竣工,年末开始了电气测试和地面合练。

由于用于测试的第一枚和第二枚表现正常,1969年2月,第三枚N-1迎来了首飞(原本计划在1968年,因故障被推迟),结果却等来了“凌空爆炸”的结局。

同年7月,第五枚N-1再次被立在发射架上(第四枚因意外损坏而拆解)。只不过这一次等来的结局比上次更惨,N-1火箭直接炸在了发射台上,剧烈的爆炸堪比小型核爆,将发射台及周边建筑悉数摧毁。

就在之后不久,美国的“土星5号”带着“阿波罗11号”飞船成功实现了登月的壮举,至此苏联在登月竞赛中已经败于美国。

苏联人等了许久,没想到却是“凌空爆炸”的结局

苏联人等了许久,没想到却是“凌空爆炸”的结局

不过,苏联的“登月计划”仍在硬着头皮继续。毕竟已经花了这么多钱,多少还是要挽回一些颜面。

两年后的1971年6月,精心准备的第六枚N-1在另一座发射台上点火升空。这一次它还是没能撑过一分钟,在升空的51秒后爆炸。

又过了一年,N-1的最后一次发射在1972年11月进行,这一次它撑过了1分钟,但最终结局却是一样的。(第八、第九在计划结束后被报废,第十枚未建成)

就在N-1第四次失败的一个月后,捷报频传的美国人完成了最后一次登月行动——“阿波罗17号”。此时苏联再将“登月计划”进行下去已没有任何意义,整个计划遂于1972年暂停,并在1974年最终取消。

此后,苏联在公开场合一直否认有“载人登月计划”,直至冷战结束后才真相大白。

苏联人的壮志豪情最终都只能停留在画上了

苏联人的壮志豪情最终都只能停留在画上了

观之60年代苏联的“登月计划”失败的缘由。高层犹豫不决?这个原因有;资金投入不足?这个原因也有;设计师间的内斗?这个原因也存在。但更深层次的,还是苏联人太看重“抢先登月”的政治目的。

苏联“登月计划”正式开展的时间晚于美国,但为了实现先于美国登月的目标,N-1火箭省略了很多不该省略的步骤。为了省钱、省时,N-1火箭甚至都没有做过全面的地面试验。如此违背科学原则的做事,也为N-1屡屡失败埋下了伏笔。

以N-1的失败教训为“镜”,航天事业上该等的时间还是要等的,毕竟古人云:“欲速则不达”。

作者:纵览