汪辟疆:现代青年为何视读中国书为畏途?

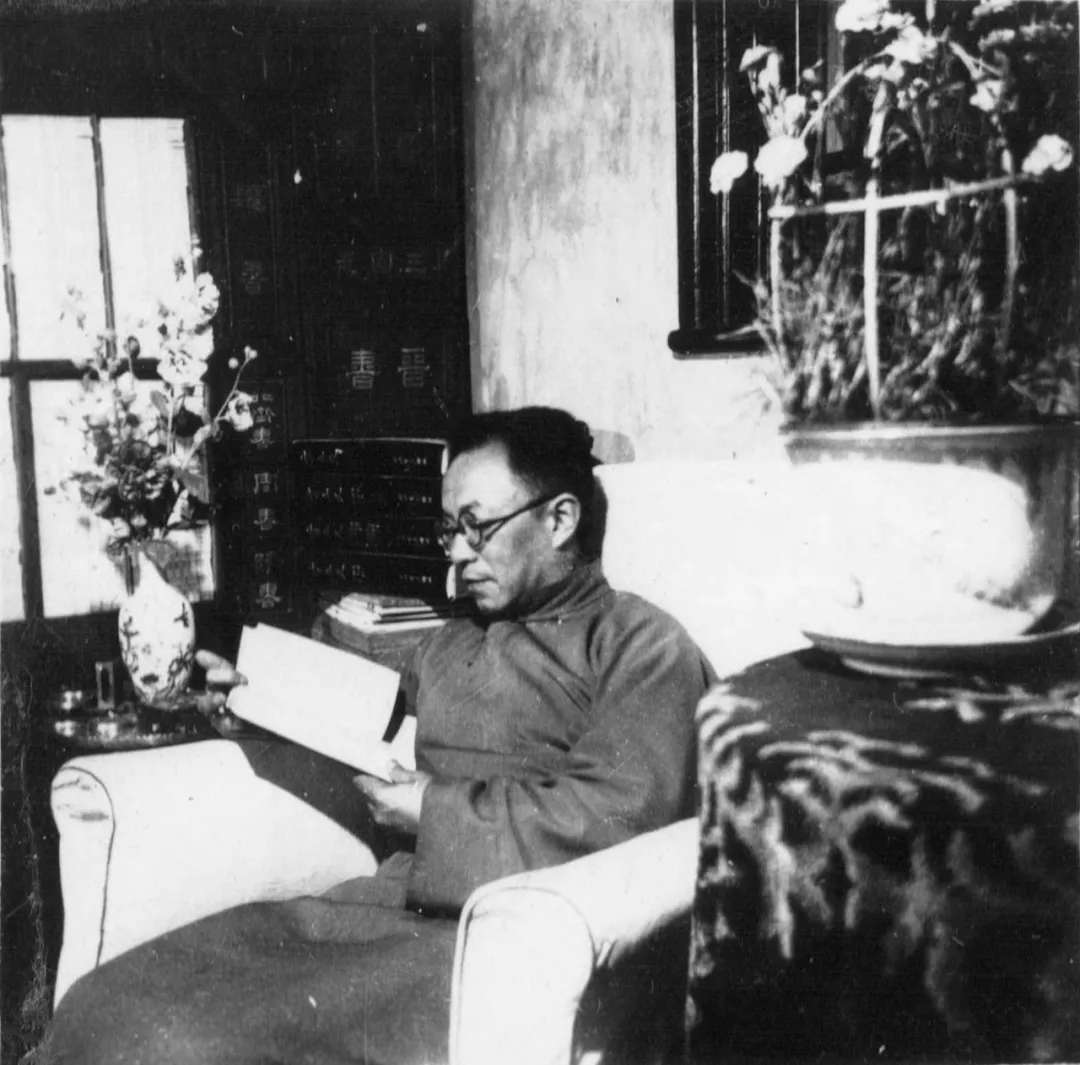

读书中的汪辟疆先生

提到“中国书”三字,我想现代的青年们听到了,一定感觉麻烦和头痛。

“中国书”为什么叫现代青年永远不发生兴趣或者竟表示十分的厌恶?我以为其中的原因不是很简单。

第一:就是中国书的文字艰深,不是现代青年所能了解。谈到这一个问题,请问究竟是中国书的本身负责还是教学方面负责?我们不要多从事理论上的检讨,只要拿事实来证明,这一个问题的答案,就立刻可以明了。

在民国十一年新学制未颁布以前,小学和中学的国文课程,内容上要充实得多。在各级学校教国文的先生们,多少读过了几本线装书。在讲授和作文两方面,也要比较认真些。这时侯的中学生的国文不见得坏,而且了解中国书的能力,也随之加强,历史书像《通鉴辑览》和《清代先正事略》,文学书像《史记菁华录》、《陆宣公奏议》和杜甫、白居易的诗歌,在那时的中学生,不难欣赏和了解,并且有时自己的作品,在声律格调上,并不大错。再说早些吧!在清朝末年初办学堂的时候,一般在学校的青年,作文和看书的能力更要增高。他们十七八岁以前,在家塾里就读了不少的经史和文选这一类的书。一到学校,国文先生在课堂作文,出的题目,如“两汉经学异同论”、“朱陆辨”、“拟陈伯之答邱迟书”和“文笔考”这一类的题目,那时候的中学生,在两三点钟的短时间,就不难立刻写出一篇原原本本考证精详的文章。至于自由阅读中国的经史词章的书,更是不成问题。这都是我亲眼看见的事实。

现在呢!小学和初中的国语课本简陋得可笑;高中的国文教本,胡乱凑成几十篇不三不四的语体文和古文;教书的先生,遇到略为艰深的古文,大半跳过去不讲,讲的也是随文敷义略略地解释一番。学生们既不能多看课本以外的书,教书的先生也不能常常指导他们阅读,文章断断不会做好,古书也自然而然的和青年隔绝。假如要说中国书是天生的艰深,不适宜于现代青年的读物,我们请问三十年以前的青年,为什么都能看得顺眼并且发生极高度的兴趣?中国书是用中国文学写成,并不是外国文字,现代的青年,在学校里用功两三年的英文,尚不难看西报看西书,难道中国书还比英法文字写成的书更难读吗?我们根据上面的事实,仔细加以检讨,就可以断定现代一般青年感觉中国书的难读,中国书的本身是绝对不能负责。

第二:中国书是一堆未经整理的材料,不是现代的青年很容易找出个头绪。提到这个问题,我们却认为有一部分理由;但这个理由也不见得就完全正确。不错的!现代的青年,多少是受过科学教育的洗礼。他们是常常见采用科学方法编成的新书新报和其他课外读物,他们只看见提纲挈领有头有尾的把一种学校分析得清清楚楚,既容易了解,又感觉到兴趣。回头看见许多的中国古书,没有一部像外国人和近代人新编的书,目录排得那样的整齐;编纂分得那样的清晰;行文写得那样的流丽;注解说得那样的扼要。遂不觉发生了中国书是一堆废纸的感想。但是,你要知道西方的著作,确实也有不少博大精深的名著,不尽是为普通人说法。现代的青年在中国读了几年英法文,跑到外国去读书,对于外国人的高等名著,不见得马上就看得懂,他们所能够读得顺眼的西书,仍然是彼国最普通最流行的著作。至于没有出国的青年们,终身是抱着书局编制的课本和一般时下流行的杂志,平时既无文学的修养,更加上读书不能细心,字误音误,始终不曾有人纠正过,稍为高深的中国书,怎么能够读下去?中国书不能读,于是把漫无条理的罪名归到中国书的本身,显然是一种错误。

但是,我承认这话有一部分的理由的所在,我亦觉得“提要钩玄”的工作,在中国过去确有不少的学者,曾经发出过很迫切的要求,事实上仍然少有人把中国经史子集这一批书,一部一部地加上一番整理的工作。“提要钩玄”这四个字,唐代韩昌黎提出过。在他自己闭门用功时,也许着手做过这功夫,但昌黎毕竟没有把他自己的成绩发表。清代乾隆年间,章实斋也曾发愿想把古代最要紧的书编成一部大规模的索引——《校雠通义·辨嫌名》——替读书的人减除查检的麻烦,但他的书也没有成功。

仔细考察中国书何以少见有提纲挈领的著作?我想不外下面三种原因:(1)为人太多,为己太少。(2)这类的著作,非博通淹贯的学者不能够作,但渊博的学者,又不肯以筌蹄示人,致有损了他的大名。(3)虽然有人编过了些这样便利学者的书,但时代过去了,没有人再去续编和增改,不像西人的百科全书和韦浦士字典,隔了几年就重新编一过,因此就跟了时代而自然澌灭。有了这三个原因,故中国提纲挈领的书,现在确实感到缺乏。中国书中最能提要钩玄的著作,像刘勰的《文心雕龙》和刘知几的《史通》,岂不是两部绝好的文学通论和史学通论吗?但这两部书的文章,却很高古,现代的青年,已无此了解能力,只好让大学文学系去当专书研究了!

我想中国书缺少整理的工作,在事实上既不可掩,好学深思的青年,决不因此而自屏诸门墙之外。只要你有决心有毅力,先从一些浅近的书籍去着手,久而久之,总会有豁然贯通的一天。所以我虽然承认这话有一部分的理由,同时也认为这个理由,不足阻挠我们读中国书的兴趣。

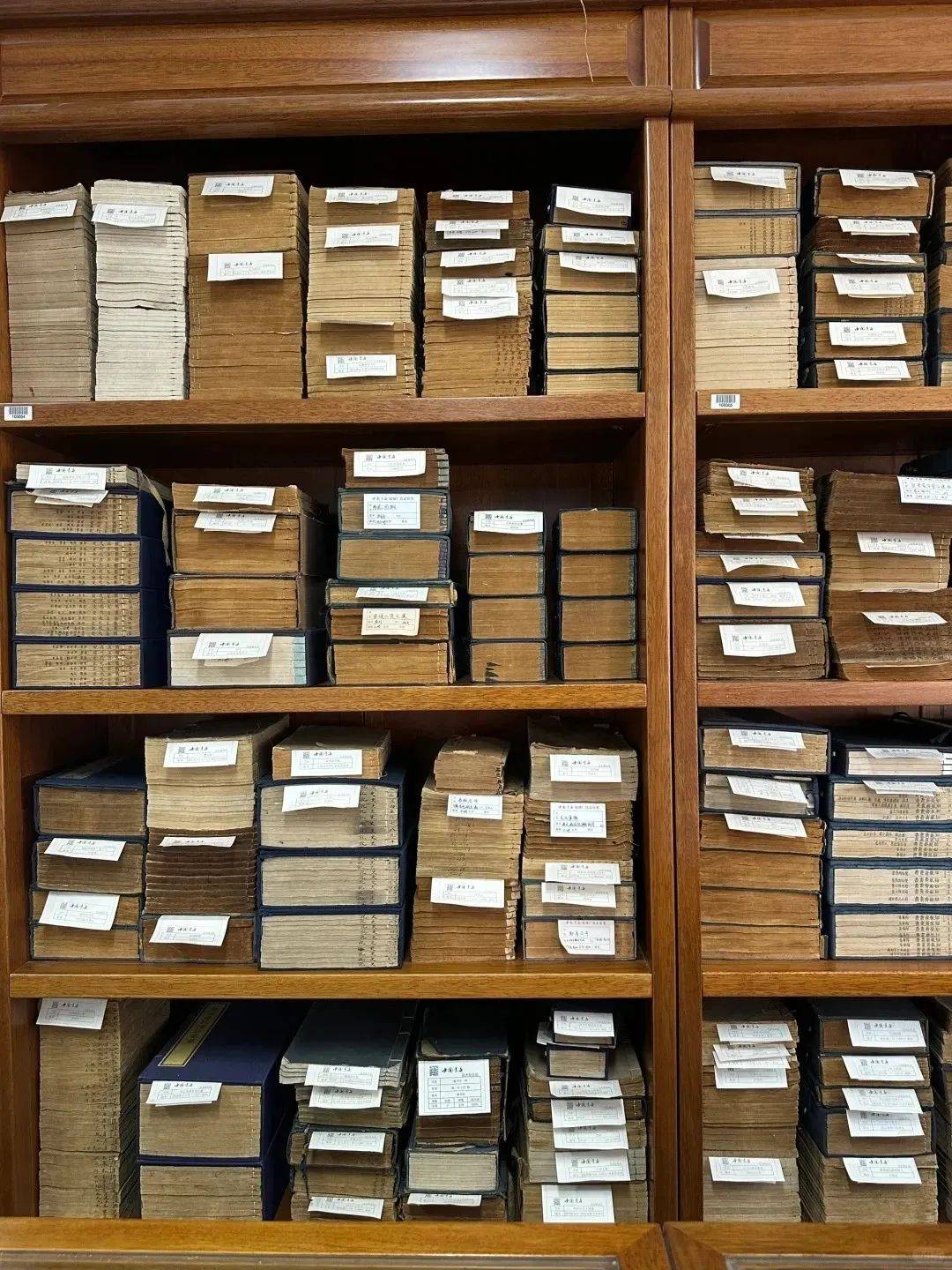

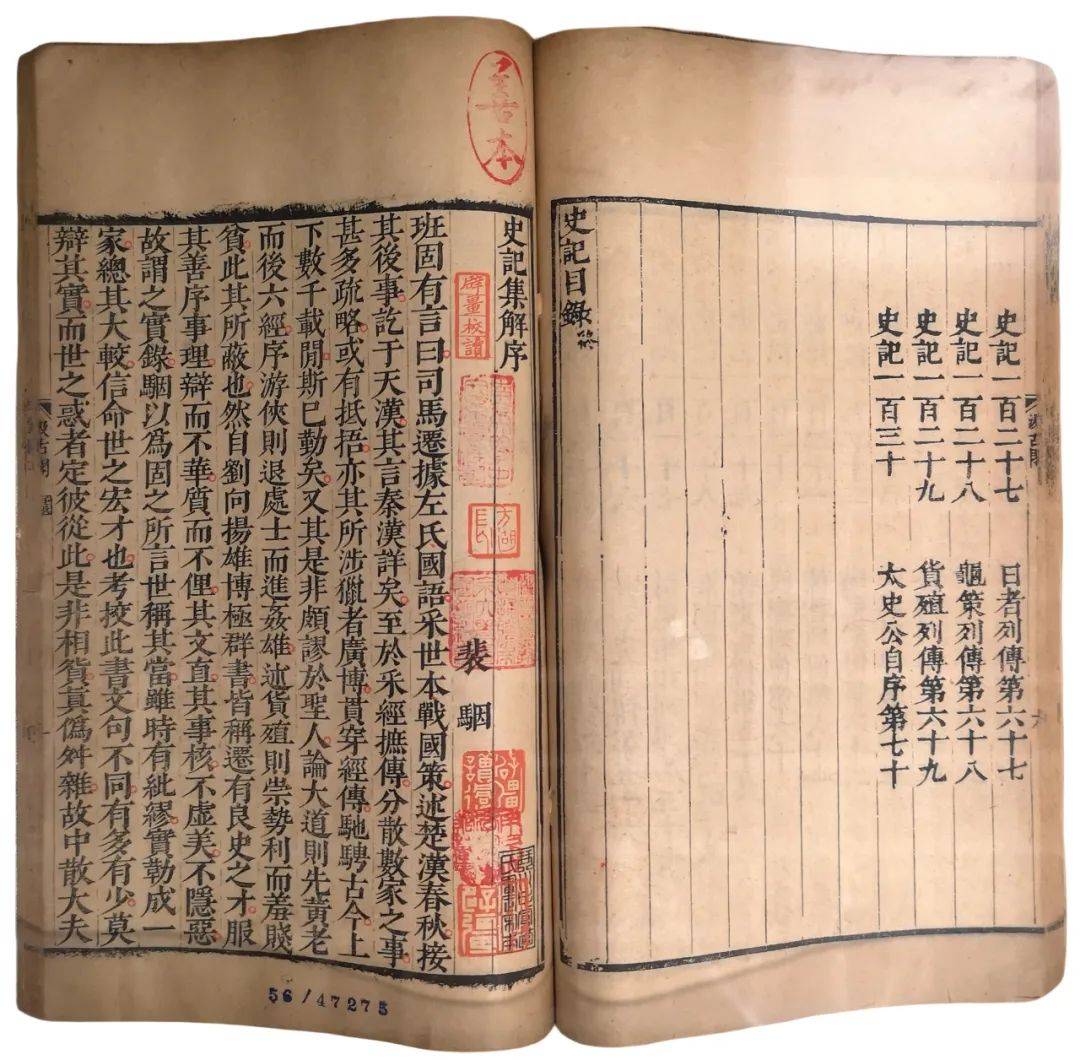

汪辟疆先生旧藏《史记集解》

第三:中国的学问太广泛,看一两部不能算了事。不少的人尝尝对我提出这一个问题。但我每次遇见向我提出这问题的朋友和学生,我总是很和霭的诚恳的接受他们的讨论。为什么呢?因为凡是能够感觉到中国书的难读在这一点,我始终认为这人至少在中国书堆里费了一番功夫,不过他很知道中国学问不好做,偶然遇着这个困难,不免要四面受敌畏难而阻。因此或竟转移他们治学问的方向,去寻找他们智力和能力所能了解的他种学问。但是,我须得先反问一句,中国的学问牵涉广泛,难道外国的学问比中国就单纯吗?中国书看一两部不能了事,难道外国的书看一两部就算了事吗?西人的社会科学和自然科学里面互相关连的地方太多,姑且不谈。文学是一般人认为比较有兴趣而青年受读的书。我想外国人的文学书,除现代第三流第四流的作者,用现代语文写的而又比较通俗一般人认为名著外,还比较易读。假如十八世纪或更早的伟大文学名著,你只要随便拿任何一部诗歌和小说戏剧,在这些名著里面,你就立刻发见有许多微妙的理想,古奥的辞句,和冷僻的故事,你决不会一口气就看得下去,并且有经过几年几十年的思索,还不明了句中的真谛。但丁的《神曲》和莎士比亚的《戏剧全集》,不是到现在还没有人把它翻译到中国吗?中国书因牵涉太广泛而难读,外国书也决不能例外。严几道先生对我说过;要翻译一本西人的文哲和经济法律的大著作,没有下笔前,至少要把这一门的前前后后的著作看过十几本或至数十本,才能了解我要翻译的这一本书内的要义和它的渊源。严先生是我国翻译的前辈,这话就是很明显的证明外国书和中国书一样的包罗宏富,不是绝对单纯。

至于谈到中国书里面牵涉太广就搁置不看,我是替他们惋惜。中国的经史和文学书,诚然使人应接不暇顾此失彼,但还不能阻挡我们研究的兴趣,只要你常常虚心请益,加上你的思考,你总会得到相当的解决。

我又联想到现代青年视读中国书为畏途,也不能全怪青年人的本身,教学方面不得其法,至少也要负一部份责任。中国书不管它的数和量怎样的多,但它各有各的源头。中国书只管多,源头的书不但不多,而且很少。——源头书普通人叫“基本书”。黄季刚先生叫它做“书的书”。——假如家长和教国文的先生遇著文笔鬯达的高才生,就当指导他从源头书下手。由浅入深的方法,最好先引诱他去看一种史书像《通鉴辑览》之类,叫他先有历史的观念。有了历史的观念,他自然去追求中国的文字怎样构成?中国的文化主脑在哪里?中国的哲学思想从哪样出发?中国的政治制度怎样产生和组织?中国文学的威权著作是哪几部?有了这样进一步求知的欲望,第二步就可直接告诉他可以正确答复这些疑问的源头书。像《说文》、《尔雅》、《论语》、《孝经》、《孟子》、《礼记》、《荀子》、《管子》、《史记》、《汉书》、《毛诗》、《楚辞》、《庄子》、《文选》、杜诗、韩文和《资治通鉴》这一些最要的书,进一步去熟读精思,他们必定有更深的认识和了解。如果青年们对这几部书下过一番苦功夫,从此由源头顺流而下,只管中国书是怎样的牵涉广泛,自有左右逢源的快乐,决不会感到茫无头绪的痛苦。要是不照此法循序而进,把青年很宝贵的时光,消耗在一些不关重要的古书上,任凭你有特别的天才,仍旧是随处遇到阻碍,终久是摸不着涯岸一无所成,虽然你是终日伏案手不释卷。

现代青年对于中国古书不发生兴趣,我想上面所说的三种原因,却占主位。其实也只有这三种原因,还能持之有故言之成理。但我是认定这三种理由,并不能阻挠我们读书的兴趣。至于还有些人说中国书是一堆无用的废纸;或更大言中国书的里面是充满了封建思想的毒质,是不合于现代需要。我们除了怜悯他们的浅陋和绝无常识外,决没有和他们讨论的必要。

作者:纵览