巩晓彬说偷偷练,如今球员却相反,不怪刘玉栋开火

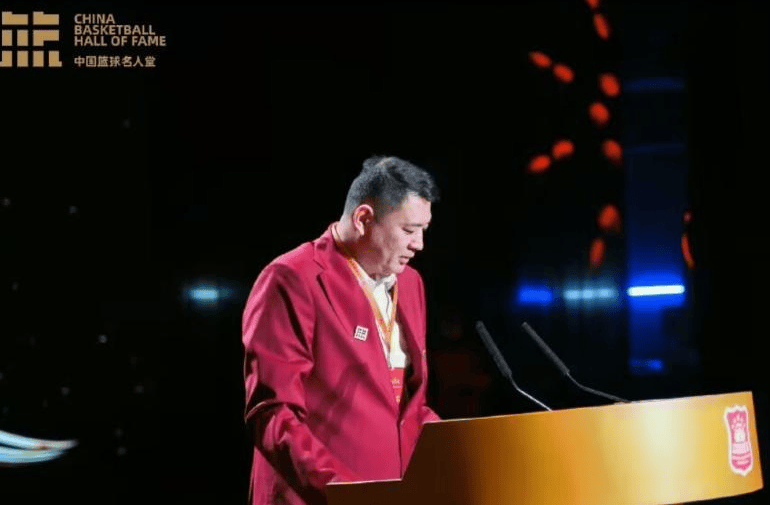

2025年5月,中国篮球名人堂的演讲台上,巩晓彬一句“我们当年加练都是偷偷摸摸的”,引得全场哄笑。这看似调侃的“凡尔赛”,却揭开了一段隐秘的篮球往事:老一代球员的“偷练”文化,与如今球员“训练十分钟、拍照半小时”的作秀风潮,恰似一面镜子,映照出中国男篮从“血性江湖”到“流量工厂”的变迁。

老一代的“暗战”:偷练、面子与胜负欲

巩晓彬口中的“偷练”,是上世纪90年代中国男篮的集体记忆。彼时,球员若被发现独自加练,轻则被队友调侃“内卷”,重则被扣上“破坏队内团结”的帽子。山东大汉巩晓彬回忆:“周日下午溜去球馆练力量,得像做贼一样。被人看见,人家会说‘这不公平’!”这种“面子逻辑”背后,是老一辈球员的胜负欲——他们不愿承认自己技不如人,却又暗自较劲。

这种矛盾催生了独特的训练生态:胡卫东半夜摸黑练三分,刘玉栋膝盖藏十块碎骨仍拒绝手术,巩晓彬在露天球场顶着风雪铲雪练球。训练场成了“暗战”之地,汗水与血性交织的成果,最终化为1994年世锦赛八强、1996年奥运会对阵阿根廷的经典逆转

新时代的“秀场”:滤镜、流量与空心化

如果说老一代球员的训练是“地下工作”,如今的球员则活成了“社交媒体网红”。巩晓彬曾吐槽:“现在球员训练半小时,拍照修图发动态倒要花一小时,恨不得告诉全世界‘我今天努力了’。”训练视频里,球员们秀肌肉、秀三分、秀运球,评论区粉丝高呼“哥哥好拼”,但赛场上的罚球命中率却屡创新低——2023年世界杯,中国男篮罚球命中率不足60%,对阵菲律宾竟出现单场10罚1中的荒诞场景

这种割裂感让“篮坛战神”刘玉栋痛心疾首:“现在的球员条件好了,骨头却软了!训练变味了,比赛时连对抗都不敢!”他举了个辛辣的对比:自己当年膝盖取出十块碎骨仍场均砍37分,而如今球员“跑两步就喘,空位投篮手抖”

训练异化的“病根”:从物质丰裕到精神贫血

训练从“暗战”沦为“秀场”,背后是多重因素的合谋。

物质丰裕的反噬:老一代球员进国家队是为“给家里添洗衣机”,月薪从省队300元涨到国家队2000元已是巨款;如今CBA顶薪达600万元,球员开豪车、上综艺、接代言,却少了“为生存而战”的饥饿感。刘玉栋一针见血:“钱多了,魂却丢了!”

流量时代的诱惑:社交媒体将训练异化为“人设工具”。某球员被曝“训练视频靠剪辑”,实际投篮命中率不足三成;另一球员因“腹肌照”爆红,但比赛中却成“防守黑洞”。巩晓彬讽刺:“篮球不会骗人,数据不会配合你的演技!”

青训体系的断层:巩晓彬指出,如今青训重“模式化”轻“创造力”,年轻球员“只会等教练指令,场上像机器人”。而刘玉栋更痛心于血性教育的缺失:“我们当年是为国争光,他们现在是为钱打工!”

破局之路:血性回归与训练祛魅

要撕下“软骨头”标签,中国男篮需直面三大课题:

重塑训练本质:刘玉栋呼吁“少拍视频多流汗”,巩晓彬建议“关掉手机练低位技术”。易建联的案例证明,罚球命中率80%的背后是“加练500次”的枯燥坚持,而非滤镜下的表演

激活荣誉驱动:老一代球员的“偷练”源于对胜利的纯粹渴望。如今,需让球员理解:商业价值依附于赛场表现,而非反之。正如刘玉栋所言:“球迷尊重你,是因为你把努力做到了极致!”

重构青训哲学:从“网红式训练”回归“血性培养”。巩晓彬在山东青训营推行“无手机训练日”,要求球员“用身体说话”;浙江队引入军事化拉练,模拟极端比赛环境

结语:篮球不需要滤镜,但需要汗水

巩晓彬的“偷练”和刘玉栋的“碎骨”,构成了中国男篮的“血性基因库”。当训练场从“暗战”变成“秀场”,球员们或许该重温一个朴素真理:篮球的“流量密码”不在社交媒体,而在每一次对抗、每一滴汗水、每一块淤青中。毕竟,赛场从不会为精心剪辑的视频点赞,它只认输赢。

作者:纵览