车企“父爱”泛滥:用户真的需要被如此管束吗?

近期,特斯拉副总裁陶琳分享了一项关于车辆管理的创新设想,旨在通过特斯拉App为新手驾驶员提供更为安全的驾驶环境。她提到,家长能够为刚取得驾照的孩子设定车辆的最高速度和最大加速度,还能一键激活多项主动安全功能,甚至包括一个“宵禁通知”功能,即在晚上11点至凌晨4点间,只要车辆被启动,家长就会立即收到提醒。

这一设想听起来充满了关怀与温情,但随即在网络上引发了一些讨论。有网友提出疑问:“孩子?多大的孩子能开啊?”在我国,获取机动车驾驶证的最低年龄为18岁,这意味着驾驶员已具备承担民事和刑事责任的能力。这样的疑问,反映了公众对于特斯拉这一设想的认知差异。

事实上,车企们正以前所未有的热情深度参与到用户的日常驾驶中。特斯拉的这一设想,被部分网友视为科技进步带来的贴心守护,但也有人担忧,这是否在无形中模糊了用户自主权的边界,成为了一种“越俎代庖”。特别是在中文语境下,“孩子”这一说法,更显得有些幼龄化,与我国关于未成年人刑事责任年龄改革的讨论背景形成了鲜明对比。

不仅特斯拉,整个智能汽车乃至科技硬件领域,都存在着类似的“爹味”操作。车企或更广泛的科技大厂,似乎都秉持着一种信念:凭借不断迭代的技术,它们不仅能制造出更聪明的机器,还能“优化”用户本身。例如,小米SU7 Ultra曾因“锁马力”事件引发争议,车主发现,想要完全发挥车辆性能,还需通过官方设定的赛道驾驶考核。

这种由厂商单方面定义和限制产品性能的做法,并非个案。苹果曾因“降速门”丑闻备受争议,通过OTA更新悄悄调低旧款iPhone性能,导致手机卡顿。尽管苹果解释称此举是为了防止意外关机,但擅自“优化”设备性能的做法,仍让用户感到知情权与控制权受到侵犯。

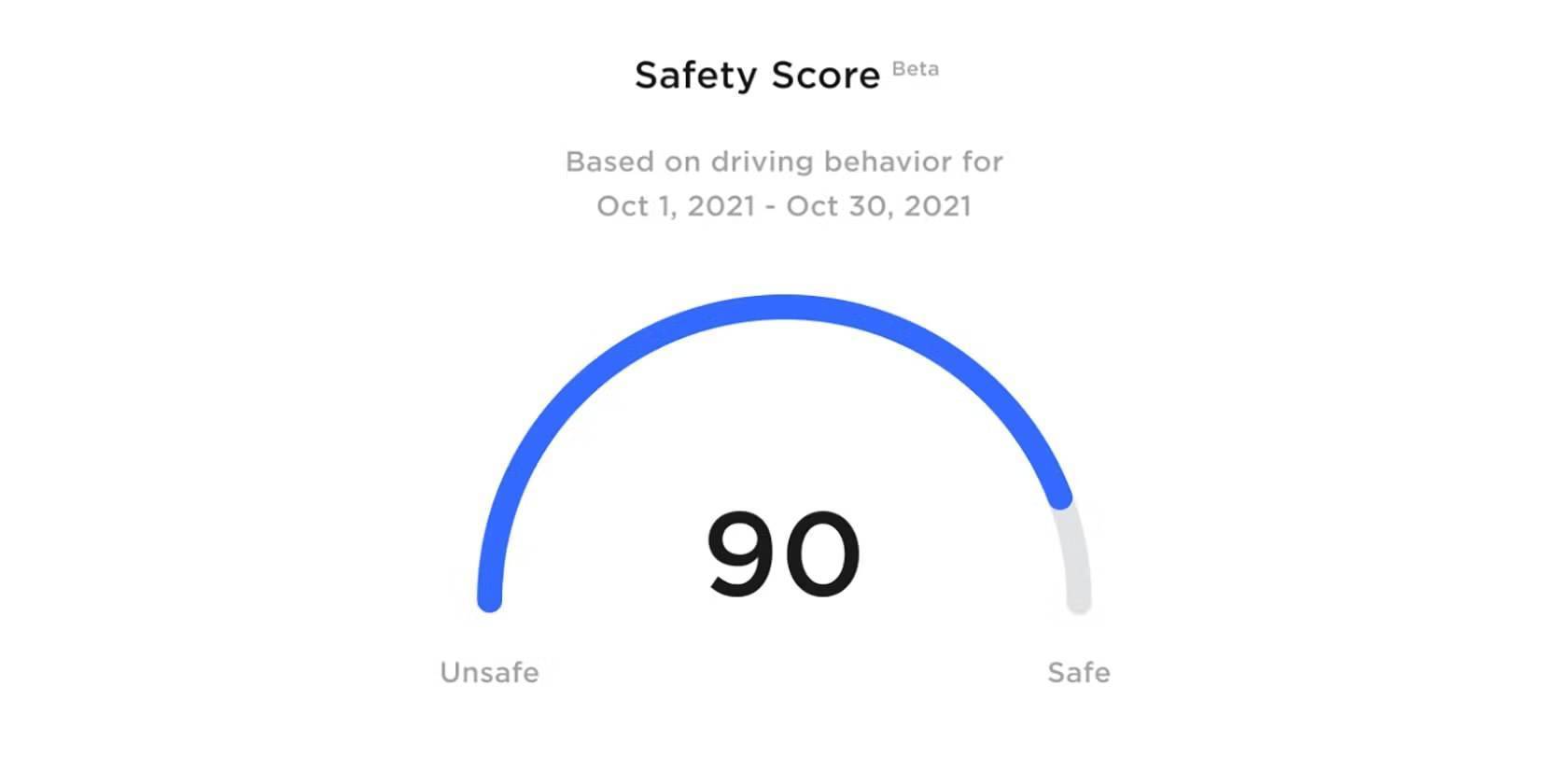

随着智能汽车越来越像装有轮子的大型智能终端,能够对车辆下达指令的,并不只有驾驶员。驾驶行为乃至车内细微举动,都可能成为算法分析的对象。特斯拉在美国推行的“安全评分”系统,便是通过车载传感器记录驾驶习惯数据,并以此作为保险保费浮动的依据。尽管特斯拉声称此举旨在鼓励更安全的驾驶行为,但评分标准的透明度、数据用途及隐私边界等问题,仍持续引发用户讨论。

近年来在全球范围内持续发酵的“汽车维修权”运动,也反映了消费者对车企通过技术壁垒和商业模式垄断售后市场、限制用户自主维修选择的反弹。在美国,尽管有州通过法案要求车企开放车辆远程信息诊断数据,但车企行业联盟迅速提起诉讼,相关法律博弈至今仍在持续。在中国市场,新能源汽车技术的快速迭代和保有量的持续增长,也使得部分车型维修日益依赖原厂授权体系,维修费用高昂。

车企们之所以展现出“当爹式”的管理姿态,背后是安全诉求、技术演进、市场竞争、法规环境以及车企自身长远战略等多重因素的交织。安全与责任是车企挂在嘴边的重量级理由,在公众对交通事故的“零容忍”和严苛法规面前,任何车企都不敢掉以轻心。同时,市场竞争和品牌形象的塑造也促使车企采取更为保守和“过度保护”的策略。技术自身的飞速发展赋予了车企更多能力,甚至催生了主动干预用户驾驶行为的冲动。

车企们纷纷化身“你爹”,背后五味杂陈。既有面对安全法规与社会责任时的审慎,也有市场竞争中的精明考量,更有在技术赋权与未来出行愿景驱动下,主动介入并试图重塑规则的雄心。这些因素相互叠加,共同促成了当前智能汽车领域这一独特的行业景观。

作者:纵览