杜甫草堂,穿越千年的诗意之旅!

杜甫草堂位于四川省成都市青羊区青华路 37 号,是首批全国重点文物保护单位和首批国家一级博物馆,公元 759 年冬天,杜甫为避 “安史之乱”,携家由陇右入蜀,于次年春天在浣花溪畔营建茅屋而居,称 “成都草堂”。杜甫在此居住了近四年,创作诗歌 240 余首。杜甫离开成都后,草堂破败。唐末诗人韦庄寻得旧址重修草堂,此后宋、元、明、清历代均有修葺扩建。

在繁华喧嚣的成都,有一处宛如世外桃源般的存在 —— 杜甫草堂。它不仅仅是一座简单的园林,更是一段凝固的历史,一个诗意的符号,承载着千年前诗圣杜甫的生活点滴与文学传奇。当你踏入这片土地,仿佛瞬间穿越时空,与古人来一场跨越千年的对话。今天,就让我们一起揭开杜甫草堂神秘的面纱,探寻那些隐藏在岁月深处的故事。

公元 759 年,大唐王朝正深陷 “安史之乱” 的泥沼,战火纷飞,民不聊生。杜甫,这位忧国忧民的诗人,为了躲避战乱,携家带口一路奔波,从陇右辗转来到了蜀地成都。成都,在当时堪称一方乐土,相对安定的社会环境、丰饶的物产,吸引了众多文人墨客在此驻足。而杜甫,更是在这里找到了心灵的栖息之所,一住就是近四年。

杜甫初到成都,生活颇为窘迫。好在朋友的帮助下,他在浣花溪畔觅得一块宝地,开始营建自己的茅屋。那时候的草堂,可不像如今这般精致典雅,不过是几间用茅草搭建的简易房屋,四周竹篱环绕,旁边还有小菜园和药圃。但对于杜甫来说,这里却是他的 “诗意蜗居”。他亲自栽种果树、修剪花木,在这片小小的天地里,寻找着生活的宁静与创作的灵感。“背郭堂成荫白茅,缘江路熟俯青郊”,从他的诗句中,我们仿佛能看到当年草堂的模样,虽质朴却充满生机。

在草堂的日子里,杜甫的生活简单而充实。清晨,他伴着鸟儿的歌声起床,在菜园里劳作一番,感受着泥土的芬芳;午后,坐在茅屋前,泡上一杯清茶,静静地读书写诗。他与邻里乡亲相处融洽,时常互相走动,分享生活的喜怒哀乐。“肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯”,从这句诗中,我们能感受到杜甫生活中的那份惬意与随性。

然而,生活并非总是一帆风顺。成都的秋天,雨水格外多。有一次,狂风暴雨来袭,草堂的屋顶被吹翻,茅草四处飘落。杜甫望着被风雨肆虐的茅屋,又联想到自己漂泊不定的人生,感慨万千,挥笔写下了千古名篇《茅屋为秋风所破歌》。“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,这份忧国忧民的情怀,在岁月的长河中熠熠生辉。

杜甫离开成都后,草堂逐渐破败,变得荒芜不堪。直到唐末,诗人韦庄偶然间寻得草堂旧址,对其进行了重修。韦庄对杜甫的诗歌极为推崇,他的这一举动,让草堂得以重新焕发生机。此后,宋、元、明、清历代,都对草堂进行了不同程度的修葺和扩建。每一次的修缮,都融入了当时的建筑风格和文化元素,使得草堂的规模不断扩大,建筑也越发精美。

到了现代,新中国成立后,政府对杜甫草堂进行了全面的整修,并于 1952 年正式对外开放。1955 年,杜甫纪念馆成立,1985 年更名为成都杜甫草堂博物馆。如今的草堂,不仅保留了历史的韵味,还融入了现代的管理和展示理念,成为了人们了解杜甫和唐代文化的重要窗口。

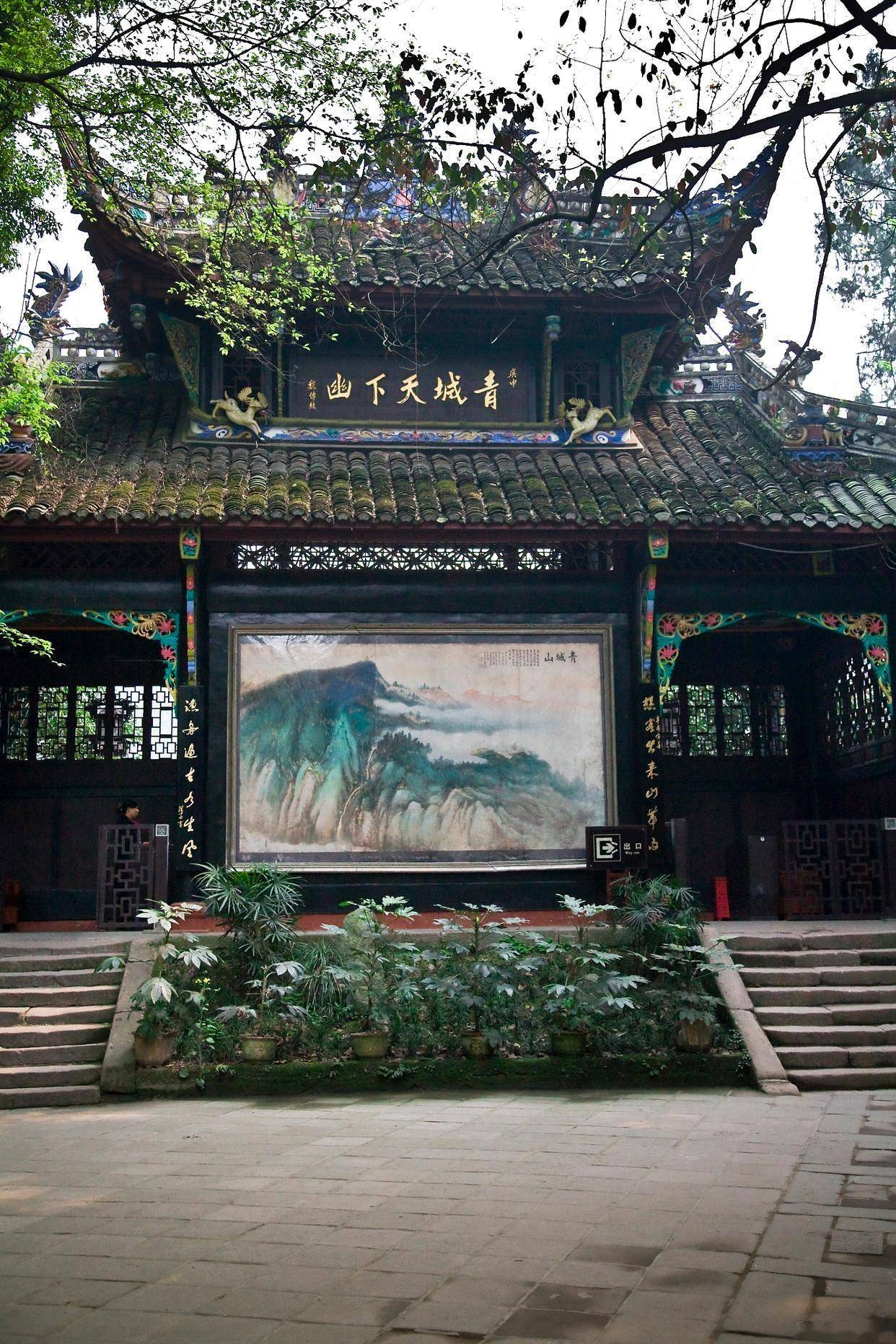

走进杜甫草堂,首先映入眼帘的是正门。红墙青瓦,庄重而古朴。沿着中轴线前行,依次是大廨、诗史堂、柴门、工部祠。大廨,是古代官吏办公的地方,这里陈列着杜甫的生平介绍和一些珍贵的文物。诗史堂,因杜甫的诗歌被称为 “诗史” 而得名,堂内塑有杜甫的立像,他目光深邃,仿佛在凝视着世间的沧桑。柴门虽小,却充满了田园气息,让人不禁想起杜甫当年 “柴门不正逐江开” 的诗句。工部祠内,供奉着杜甫的神龛,两侧分别是南宋诗人陆游和北宋诗人黄庭坚的塑像。这三位诗人,在中国文学史上都有着举足轻重的地位,他们的相聚,也为草堂增添了浓厚的文化氛围。

除了中轴线上的建筑,草堂内还有许多附属建筑和园林景观。少陵草堂碑亭,亭内立着一块石碑,上面刻着 “少陵草堂” 四个大字,字体苍劲有力。据说,这是清雍正年间,果亲王允礼路过成都时所题。大雅堂,原是草堂寺的大雄宝殿,如今堂内陈列着大型彩釉镶嵌磨漆壁画和历代著名诗人的雕塑,展现了中国古代诗歌的辉煌成就。浣花祠,是为纪念浣花夫人而建。相传,浣花夫人曾率领军队保卫成都,深受百姓爱戴。祠内环境清幽,花木扶疏,让人感受到一种宁静与庄严。

漫步在草堂的园林中,仿佛置身于一幅优美的山水画卷。园内亭台楼阁错落有致,曲径通幽;花草树木郁郁葱葱,四季皆有美景。春天,海棠花盛开,如粉色的云霞般灿烂;夏天,荷花在池塘中绽放,散发着阵阵清香;秋天,银杏树叶金黄一片,宛如一把把小扇子;冬天,腊梅傲雪绽放,为寒冷的冬日增添了一抹生机。这里的一草一木、一砖一瓦,都蕴含着深厚的文化底蕴,让人陶醉其中,流连忘返。

作为一座博物馆,杜甫草堂拥有丰富的馆藏文物和资料。馆内收藏了大量与杜甫有关的书籍、书画、碑刻等,其中不乏宋、元、明、清各朝代的精刻本、手抄本以及近代铅印本。此外,还有 15 种文字的外译本和 120 多种朝鲜、日本出版的汉刻本。这些珍贵的文物和资料,不仅是研究杜甫诗歌和生平的重要依据,也是中国古代文化传承的重要见证。

在众多馆藏文物中,有一件格外引人注目 —— 杜甫的画像。这幅画像栩栩如生地展现了杜甫的形象,他面容消瘦,眼神中透露出忧虑与坚定。看着这幅画像,我们仿佛能看到杜甫当年在草堂中伏案写诗的情景,感受到他那颗炽热的爱国之心。

杜甫草堂,承载着丰富的文化价值。从文学角度来看,杜甫在这里创作了 240 余首诗歌,这些诗歌题材广泛,内容深刻,反映了当时社会的种种问题,也表达了他对生活的热爱和对理想的追求。他的诗歌风格沉郁顿挫,语言精炼优美,对后世文学产生了深远的影响。可以说,杜甫草堂是中国古代文学的一座宝库,为后人提供了源源不断的创作灵感。

从历史角度来看,草堂的建筑和文物见证了中国古代社会的变迁和文化的发展。通过它们,我们可以了解到不同朝代的建筑风格、艺术特色以及人们的生活方式。这里不仅是杜甫个人的纪念地,更是一部生动的历史教科书。

从艺术角度来看,草堂内的建筑、园林、碑刻、书法、绘画、雕塑等艺术形式相互融合,构成了一个独特的艺术空间。这里的每一处景观、每一件文物,都具有极高的艺术价值,让人在欣赏美的同时,也能感受到艺术的魅力。

如今,杜甫草堂已成为成都的一张文化名片,吸引着来自世界各地的游客前来参观游览。在这里,人们可以穿越千年,与诗圣对话,感受那份流淌在血液中的诗意与情怀。无论是对文学爱好者、历史研究者,还是普通游客来说,杜甫草堂都是一次不容错过的文化之旅。

当你走出杜甫草堂,心中或许还会回荡着杜甫的诗句。这座草堂,不仅属于过去,更属于现在和未来。它将继续承载着中华民族的文化记忆,在岁月的长河中闪耀着永恒的光芒。

作者:纵览