新视角下的黑洞探索:传统奇点理论的挑战与未来观测的可能性

在宇宙的浩瀚无垠中,黑洞一直以其神秘莫测的特性吸引着人类的目光。从爱因斯坦的广义相对论到现代天文学的观测成果,黑洞的研究不断取得突破,但同时也伴随着无数未解之谜。其中,传统黑洞奇点理论因其在物理定律失效层面的悖论,长期以来备受争议。如今,意大利基础物理研究所(IFPU)的最新研究表明,这一领域或将迎来革命性的新范式。

黑洞的概念最早源于爱因斯坦1915年提出广义相对论后,德国物理学家卡尔·史瓦西对这一理论的精确解算。通过计算,他揭示了在极端致密的天体环境下,引力强大到连光都无法逃逸,从而形成所谓的“黑洞”。然而,随着研究的深入,科学家们发现,黑洞中心存在一个名为“奇点”的区域,这里的时空无限弯曲,引力趋于无穷大,导致经典物理定律完全失效。这一矛盾使得广义相对论在解释宇宙极端环境下显得力不从心。

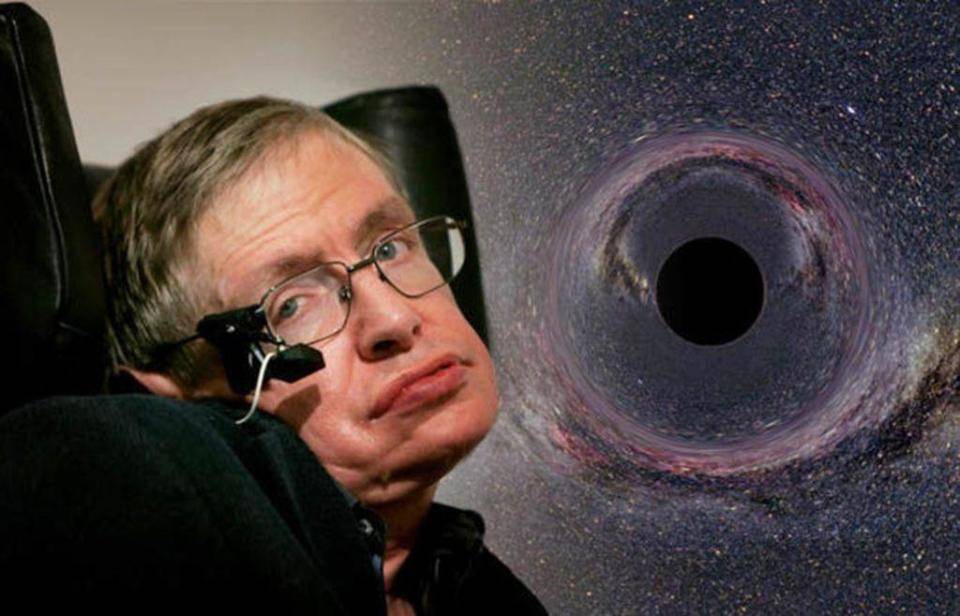

传统理论认为,黑洞的奇点是广义相对论预言的必然结果,但这一结论却在量子力学层面遭遇了重大挑战。量子力学认为,自然界中不存在无限大的物理量,而奇点的存在显然与这一原则相悖。于是,如何调和广义相对论与量子力学之间的矛盾,成为黑洞研究的核心难题之一。尽管过去几十年间,包括霍金辐射理论在内的诸多研究试图为这一问题提供答案,但奇点的本质依旧笼罩在神秘的面纱之中。

意大利基础物理研究所(IFPU)的研究团队由斯特凡诺·利贝拉蒂博士领导,他们提出了一种创新性的研究思路,试图从新的角度解读黑洞的奥秘。在《宇宙学与天体粒子物理学杂志》发表的论文中,该团队对传统黑洞模型提出了质疑,并构建了三种全新的黑洞理论模型。这些模型不仅挑战了传统奇点理论,也为未来的观测技术提供了新的研究方向。

三种模型的提出

利贝拉蒂及其团队不仅提出了三种模型,还深入探讨了它们之间的相互转化可能性。例如,在某些极端条件下,经典黑洞可能向规则黑洞转变,而黑洞模仿者也可能在特定的物理过程中表现出类似黑洞的特性。这种模型间的动态关系为黑洞研究提供了全新的视角。

为了区分这些模型,研究团队提出了一系列基于未来观测技术的验证方法。例如,通过分析引力波信号、黑洞阴影的形状以及吸积盘的辐射特性,科学家们有望捕捉到不同模型的独特“指纹”。这一创新性研究框架,不仅拓展了黑洞理论的边界,也为未来的天文观测提供了明确的方向指引。

此次研究成果的诞生,源于IFPU举办的一场跨学科研讨会。在研讨会上,理论物理学家与观测专家齐聚一堂,共同探讨黑洞研究的新方向。这种多学科交叉的研讨模式,打破了传统学术界限,促进了不同领域知识的碰撞与融合。

利贝拉蒂博士指出,研讨会上的激烈讨论促使许多参与者重新审视自己的观点。这一过程不仅激发了新的研究思路,也为构建更加完善的黑洞理论奠定了基础。通过这种开放式的学术交流,科学界正逐步形成对黑洞更全面、更深入的理解。

随着科技的不断进步,黑洞观测技术正经历着前所未有的变革。从2015年首次探测到引力波,到2019年和2022年事件视界望远镜(EHT)拍摄到M87星系和银河系中心Sagittarius A*的黑洞阴影图像,人类对黑洞的认识进入了一个全新的时代。

未来,更高分辨率的太空望远镜、更先进的引力波探测器以及新一代地面观测设备的投入使用,将为黑洞研究提供更丰富的数据支持。在这些技术的助力下,科学家们有望验证IFPU团队提出的三种新模型,并进一步揭示黑洞内部的物理机制。例如,通过对黑洞阴影的精细结构分析,科学家们可能发现奇点是否存在的确凿证据;而对引力波频谱的深入研究,则可能揭示黑洞内部时空结构的奥秘。

黑洞研究不仅关乎宇宙学的基础理论,更对现代物理学的发展具有深远影响。通过探索黑洞的奥秘,科学家们有望找到调和广义相对论与量子力学的方法,从而构建更加统一的物理框架。这不仅是对自然规律的探索,更是对人类认知边界的挑战。

此外,黑洞研究的进展还将为其他领域带来意想不到的突破。例如,在量子计算、材料科学乃至宇航技术等领域,黑洞理论的创新成果可能催生全新的技术应用。这种跨领域的影响力,凸显了基础科学研究的重要性与价值。

意大利基础物理研究所的最新研究,为黑洞奇点理论的争议提供了新的解决路径。通过提出三种创新性的黑洞模型,利贝拉蒂团队不仅挑战了传统理论,也为未来的观测技术指明了方向。尽管这些新模型尚需进一步验证,但它们无疑为黑洞研究注入了新的活力。

随着观测技术的不断进步,我们正处在一个揭开黑洞神秘面纱的前夜。未来,人类对黑洞的认知将不再局限于理论推测,而是通过实证数据逐步构建起更加完整、更加精准的科学图景。在这一过程中,科学界的合作与创新将成为推动人类探索宇宙奥秘的不竭动力。

作者:纵览