大同订婚强奸案吵成这样,是社会的悲剧

4月16日,山西大同“订婚强奸案”二审维持原判,以强奸罪判处被告人席某某有期徒刑三年。这起案件已经脱离法律个案范畴,成了更复杂的社会议题。一审判决、被告上诉后,社交媒体上的舆论争议未曾停息:有人坚称“订婚后发生关系理所应当”,有人质疑“女方勒索骗婚”,还转向对“女方有无婚史”的贞洁审查。女方提出终止婚约后,男方所付的10万元彩礼是否成为合理化侵害的借口?订婚真的能表明性同意吗?案件判决的法治意义和影响,激起了更多水花。

法院认定的案件大致情况为:2023年当事双方经经婚介机构介绍相识,恋爱四个月后订婚,5月1日举办订婚仪式,男方交付彩礼10万元和7.2克戒指。5月2日回门宴后,两人在婚房内发生性关系。5月4日女方报警。一审、二审宣判认定男方席某某违背女方意愿,采取暴力手段强行发生性关系,构成强奸罪,判处三年有期徒刑。

北京大学法学院教授车浩对此总结道:“本案主要涉及到三个问题,一是案发当时是否违背女性意志?二是订婚是否影响强奸罪的定罪?三是婚约彩礼是否影响强奸罪的量刑?”关于是否违背女方意志,该案件未公开审理,案外人难以判断相关证据的准确性。

“订婚是否影响强奸罪的定罪”则被更广泛地讨论。该案件的审判长强调了“性同意”的概念:“与妇女发生性行为不能违背其意志,与双方是否订婚没有关系。”清华大学法学院教授劳东燕写道:“我以为订婚不能阻却强制性行为成立强奸罪是无庸置疑的,人们充其量对婚内强制性行为是否构成强奸会存有争议,所以该案缺乏普遍化的一般意义。”事实上,不少国家已经将婚内强奸设置为立法上的通例,认为性同意与婚姻状态无关,但中国社会却仍有很多人认为,只要订婚并收了彩礼,强制性的性行为并不构成强奸。

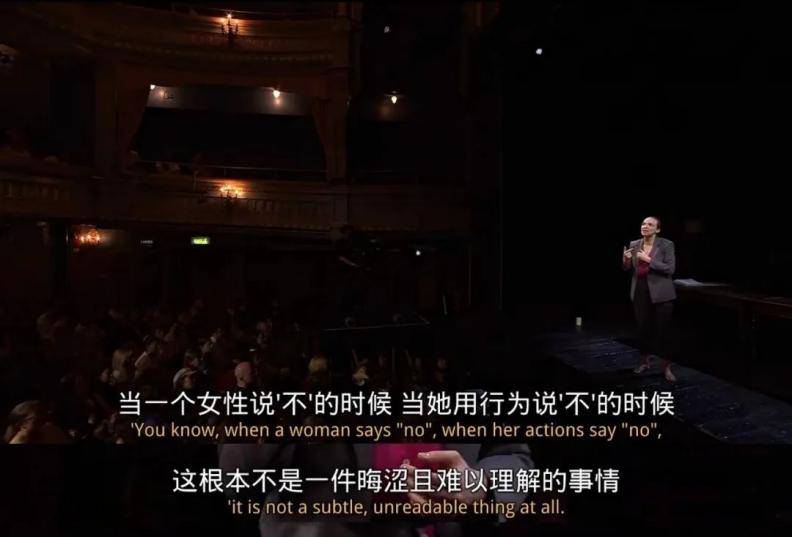

性同意原则的核心是参与者在清醒、自愿、知情的前提下,通过明确可理解的方式表达同意,也随时可以撤销。相关法律逐渐开始强调“肯定性同意”(only yes means yes),沉默或半推半就不等于“同意”,以减少曲解的空间。但是,正因性同意的界定长期存在模糊地带,使性侵案件又多了一层复杂性,不同文化背景的受害者都在司法程序中面临挑战。英国国家剧院现场舞台记录电影《初步举证》中,律师泰莎曾经为性侵案被告辩护,却在自己遭受性侵后因证据规则陷入举证困境。“当一个女性说‘不’的时候,当她用行为说‘不’的时候,这根本不是一件晦涩且难以理解的事情”,社会权力体系却将其视作默许。

《初步举证》台词

《初步举证》台词

大同案件中的取证也是重要的争论点。男方家属称女方处女膜完整,未检出精斑,但案件审判长指出,由于个体的差异和性行为手段的不同,处女膜破裂并不能作为认定或否定强奸罪行的依据。另外,现场床单上的斑迹中检出席某某的精斑以及两人的混合DNA基因分型。法院综合多方证据最终定罪。

在这类司法案例中,社会公众无法接触到卷宗材料,对于“证据不足”的质疑本身也可能缺乏证据。劳东燕教授认为:“就本案而言,在并未见到其他可靠的反向证据的情况下,应当认为法院认定既遂存在事实与证据的相应基础。”此外,针对“处女膜未破可能表示没有发生实质性行为”的观点,她指出这只是影响强奸罪的“既遂”或“未遂”,而不影响强奸罪本身成立与否,强奸未遂在刑法上也构成犯罪。

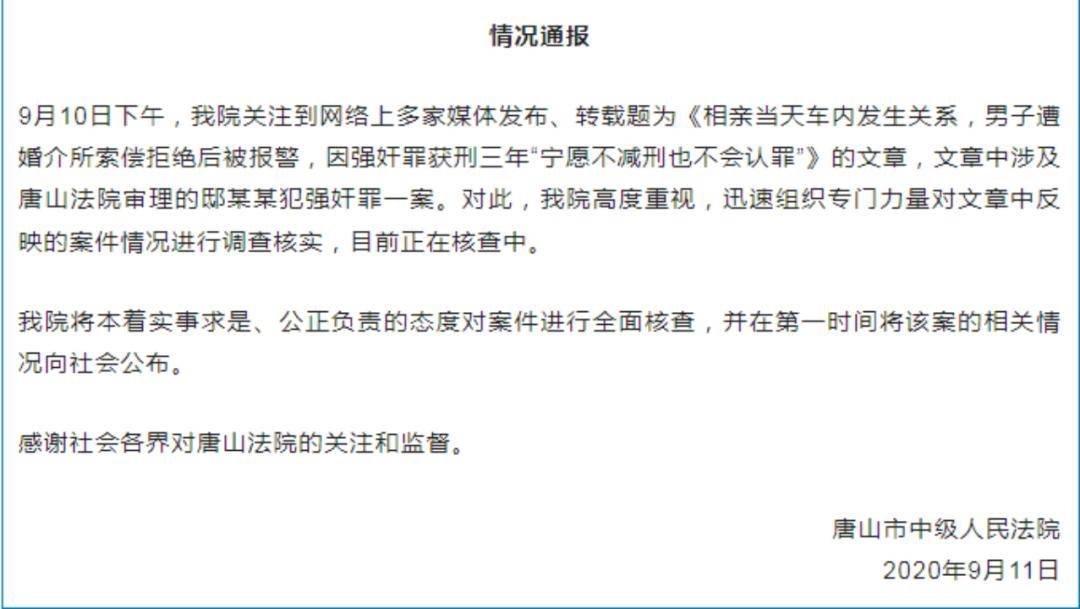

性侵案件的司法程序也易受到质疑,有人认为审判中最致命的缺陷就是受害人与证人都不出庭,无法对质,法官只审理嫌疑人而不审查受害人,女方报警、男方承认强奸就能构成强奸罪,会导致真相难以判断。2018年的河北滦南相亲强奸案可以进行对照:男女双方经婚介所介绍相识,相亲当天发生了关系。当晚,婚介所老板给男方打电话说女方不愿意,要求男方拿两万元补偿,男方认为是敲诈而拒绝赔偿,婚介所老板报警,滦南县法院以强奸罪判处男方有期徒刑三年。2023年,唐山市中级人民法院再审以原判事实不清、证据不足为由,改判男方无罪。在此,“证据不足”是判无罪的理由,而在大同案件中,女方点火烧窗帘、在电梯里拼命反抗等激烈行为和身上的淤青等可能共同构成了法官认定的证据。

唐山市中级人民法院对此案的通报

唐山市中级人民法院对此案的通报

法律判决和民间观念在案件里产生了冲突,部分民众认为订婚相当于事实婚姻,但其实中国并没有“订婚等同于结婚”的习俗。有人认为席某某订婚后急于发生关系是因为当地观念保守,会导致对方必须嫁给他,即使他不把约定好的彩礼数额给全也不能退婚。有人认为他只是欠缺法律知识,觉得订婚就是夫妻,不会被追责。而女方亲属知道男方可能对女儿做出过强迫行为,却仍坚持让两人结婚,可能也正是出于传统的“保护女性名声”的观念,认为已婚就不再存在贞操问题。

彩礼也是传统乡土文化约定俗成的认知,尽管没有法律强制性,但很多地方都默认给了彩礼就能发生性关系,“花钱娶媳妇”,即男方用财产买断了对女方身体的长期使用权。然而,彩礼或婚姻契约不等于终身性关系的主导权。罗翔在《刑法中的同意制度》一书中说:“夫妻之间具有同居的权利和义务,性行为也是同居义务的重大内容之一。但是,这种权利并不是形成权,而是一种请求权,仅有一方意思表示并不能实现这种权利。”

《刑法中的同意制度:从性侵犯罪谈起》

罗翔著

云南人民出版社 2020-12

强奸定罪试图保护的其实应当是任何人在任何地点、任何情况下的身体自主权。这关联到了性别议题:支持判决结果的人强调保护女性免受权力压迫,另一部分网民则担心构成强奸罪的条件太简单,使“男性人人自危”。但其实,关于性侵犯罪的法律长期以来对性别的界定都还不够完善,2015年的《刑法修正案(九)》开始承认成年男子可以成为强制猥亵罪的对象,但至今仍只承认女性作为强奸罪的受害者,实际仍是在保护女性的性贞洁。

无论何种性别,都会面临困境。艾伦·约翰逊的《性别打结》一书从性别社会学的视角,阐明父权制作为一种社会结构如何建构人们的性别观念,呼吁“让男人和女人成为解决方案的一部分,而不仅仅是问题的一部分”。从性别平等立场出发,如果承认男性也能成为强奸罪对象,处理这类案件会更简单明晰。

《性别打结:揭开男权社会的根本逻辑》

[美]艾伦·约翰逊 著

中信出版社 2024-10

性暴力与权力是共生关系,乔安娜·伯克在《性暴力史》中梳理了强奸这一罪行的历史,在政治文化背景下探讨性犯罪者的动机,分析大量性侵案件为何被掩盖或从轻发落。她认为强奸犯并非天生,“一个没有性暴力的世界只有在犯罪者本身变得乐意改变的情况下才能实现”。而在中国语境下,性侵案件的特殊性也值得更多重视,尽可能让问题从根源上解决。

《性暴力史》

[英]乔安娜·伯克 著

江苏人民出版社 2014-4

对性侵案件的讨论也正在推动公众理解“家庭不是法外之地”。许多国家在刑事立法上已经承认婚姻中丈夫对妻子的强制性行为构成强奸,而不只是在离婚诉讼与分居期间。这就像是对家庭暴力的定义,央视纪录片《中国反家暴纪事》聚焦一系列案例,呈现了司法介入和传统文化的冲突。2016年3月起实行的《中华人民共和国反家庭暴力法》将家庭暴力规定为“家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为”,不仅限于人们通常理解的殴打,精神暴力与性暴力也应包含在内。

《中国反家暴纪事》(2014)

《中国反家暴纪事》(2014)

案件备受讨论的还有“女方骗婚”“敲诈”“双方当事人为同居关系”“女方有婚史”等传言。对此,官方明确辟谣称女方没有婚史,女方家人也未以报警相要挟索取财物。由于双方未登记结婚,“骗婚”传言不实。

对性侵犯受害者的污名化并非孤例。2018年爱尔兰一起性侵案中,一名17岁的女孩以强奸罪指控一名27岁的男子。被告的辩护律师以受害人当时穿着“有蕾丝前襟的丁字裤”作为“自愿发生关系”的证据,引发了全球对“受害者有罪论”的抗议。

爱尔兰性侵案的抗议游行

爱尔兰性侵案的抗议游行

美国的堪萨斯大学和比利时的摩伦贝克曾经相继举办过名为“what were you wearing”(当时你穿的什么)的展览,展示了18位无辜女性在被性侵时穿的衣服:普通的T恤、长裤、连衣裙......用事实驳斥“女性穿着暴露才会引发侵害”的偏见。同样,共处一室、醉酒、亲密接触,以及订婚收彩礼等事实,都不是性侵合理化的借口。

被展览的衣服

被展览的衣服

影视和纪实作品进一步揭示了性侵的结构性困境:电视剧《不完美受害人》呈现了一桩第三方匿名报警的职场性侵案。受害人赵寻由于权势压迫第一时间否认了侵害,五天后才选择报警,却受到网络暴力和损害名誉权的民事反诉,反映出公众对“完美受害者”的期待会遮蔽真实的创伤。

《不完美受害人》(2023)

《不完美受害人》(2023)

纪录片《日本之耻》 讲述了日本记者伊藤诗织起诉知名媒体人山口敬之性侵的艰难历程。写书公开自己的指控后,她收到了许多羞辱和仇恨邮件,最终案件还被撤销,体现了司法系统与社会文化面对性暴力的沉默。敢于报案的受害者必须穿透法律和社会黑箱的双重壁垒,并且依然很可能迫于社会压力无法对施害者定罪。

《日本之耻》(2018)

《日本之耻》(2018)

这些案例共同指向一个现实:人们渴望真相,而谣言往往传播更快更广。破除受害者有罪论,不仅需要法律正本清源,更需公众摒弃“完美受害人”的想象,直视“权力”与“暴力”的本质。

大同案件正是社会观念的一种缩影。判决通过司法权威强化了性自主权,而舆论争议暴露了传统性别观念与法治的冲突——部分公众仍以“彩礼纠纷”“婚姻关系”将性暴力合理化,实质是将人视为可交易的客体,而不是拥有身体自主权的主体。

平等的终极目标,其实是承认性暴力的本质是权力压迫而非性别对立,让任何性别、年龄、身份的人都不再遭受性暴力。我们需要更进一步强调性同意原则,解构性别刻板印象,保障公众对司法过程的知情权与监督权。当性暴力议题从“保护女性的贞洁”转变为“保护人的尊严和自主权”,才会在法治框架下建立起真正的文明底线。

作者:纵览